Ein exemplarischer Entwicklungsprozess

Wie lässt sich die Planung eines neu entstehenden Dorfes sozial und ökologisch nachhaltig gestalten? Das erforschen wir am Beispiel des Zukunftsorts Gut Boltenhof.

Ein zukunftsfähiger Lebens- und Arbeitsort

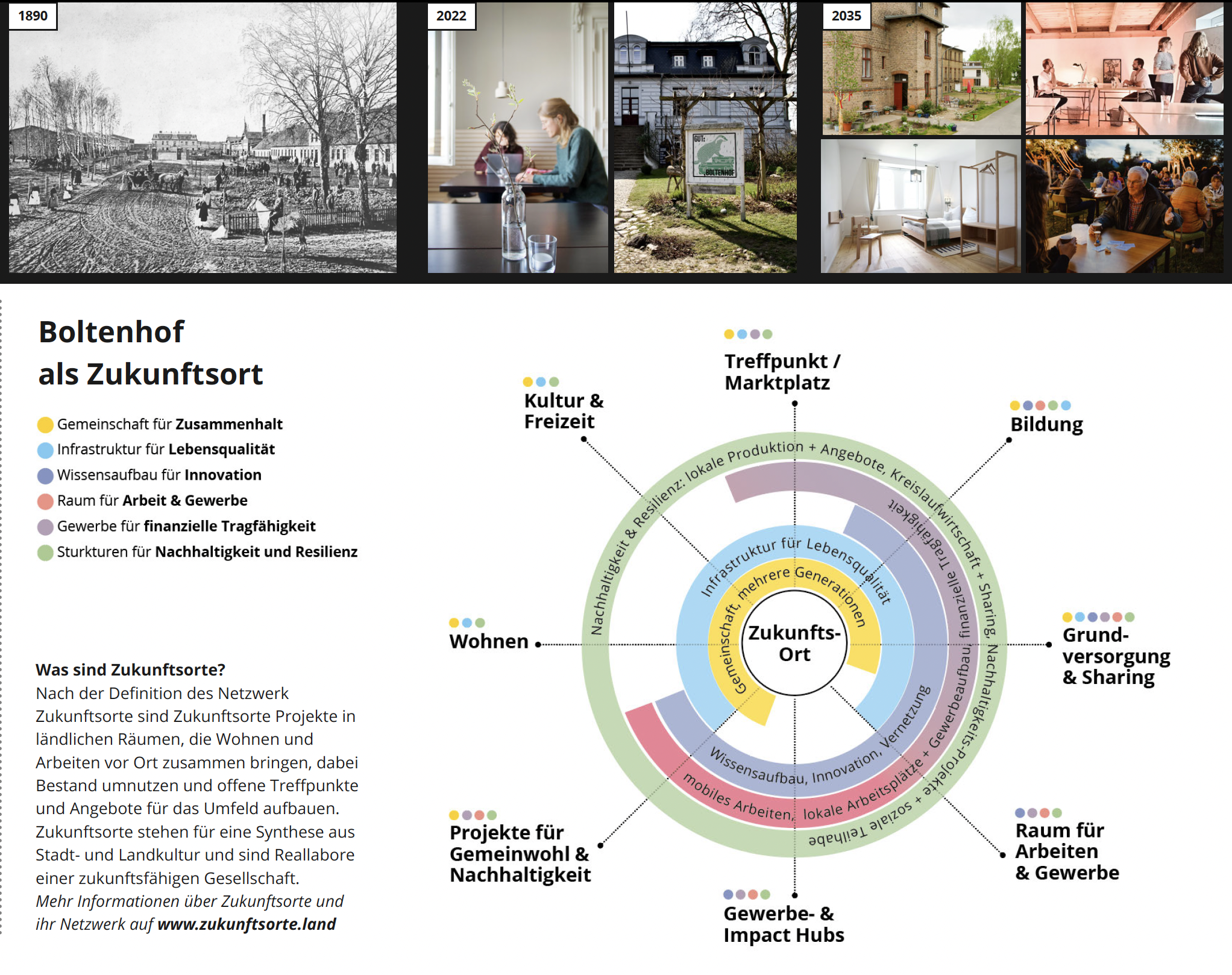

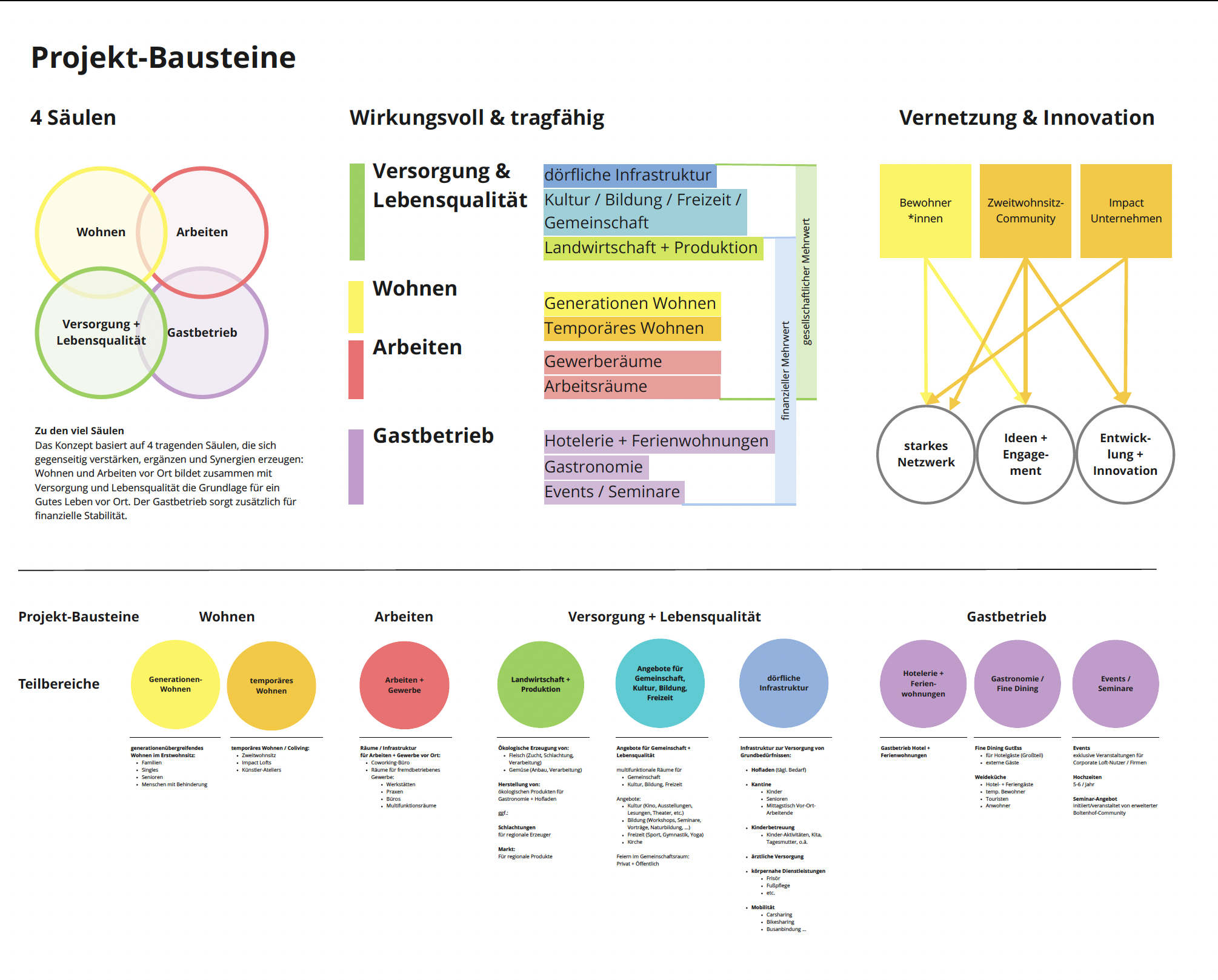

Gut Boltenhof, ein ländlicher Hotel- und Gastbetrieb mit angeschlossener Landwirtschaft – und bereits jetzt Zukunftsort in unserem Netzwerk, will sich zu einem lebendigen, zukunftsfähigen Lebens- und Arbeitsort entwickeln. Im Entwicklungsprojekt “Vom Hof zum Dorf” soll ein exemplarischer Prozess durchlaufen und im Rahmen partizipativer Workshop-Formate die konkrete Bauplanung vorbereitet werden. Am Ende des Modell-Prozesses soll nicht nur das Konzept für einen auf sozialen Zusammenhalt, Klimagerechtigkeit und Innovation ausgerichtetes Ort entstanden sein. Auch der Prozess selbst soll transparent gemacht werden und zeigen, welche Rahmenbedingungen es braucht, damit das Projekt eine echte Chance auf Erfolg und nachhaltige Wirkung hat. Die Ergebnisse werden digital dokumentiert und in einer Abschluss-Veranstaltung vor Ort präsentiert.

Gut Boltenhof heute | Collage: Netzwerk Zukunftsorte

Vom Früher in die Zukunft – so wird Gut Boltenhof noch mehr zum Zukunftsort. | Grafik: Netzwerk Zukunftsorte

Projektbausteine aus denen der Hof zum Dorf entwickelt wird | Grafik + Prozess: Netzwerk Zukunftsorte

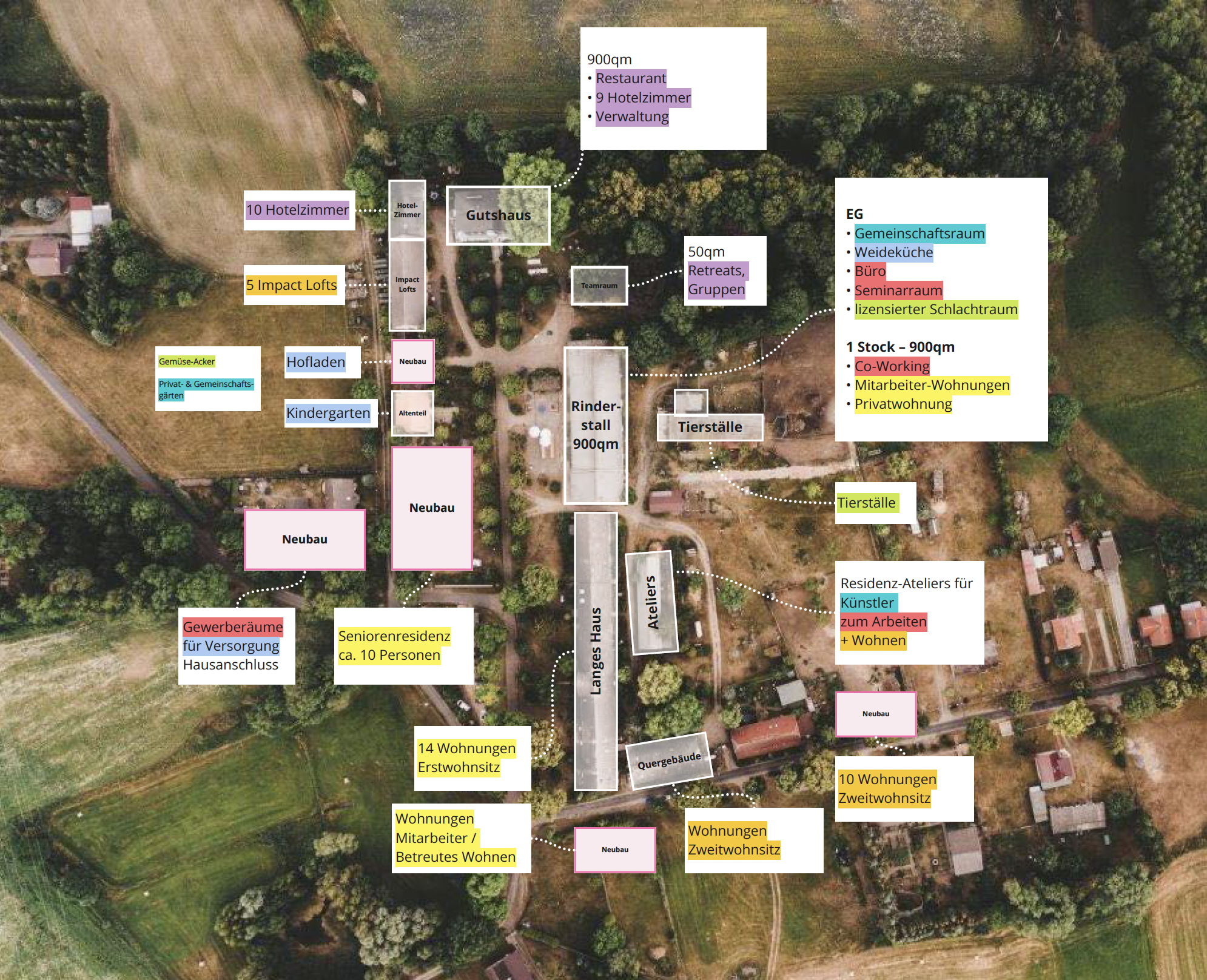

Mögliche Nutzung von neuen und Bestands-Gebäuden 2030 | Grafik + Prozess: Netzwerk Zukunftsorte

Vom Früher in die Zukunft – so wird Gut Boltenhof noch mehr zum Zukunftsort. | Grafik: Netzwerk Zukunftsorte

Mögliche Nutzung von neuen und Bestands-Gebäuden 2030 | Grafik + Prozess: Netzwerk Zukunftsorte

Baukultur leben

Ein Projekt im Rahmen des Themenjahres »Baukultur leben – Kulturland Brandenburg 2023«

Kann man ein Dorf partizipativ gestalten? Wie gehen ökologische Nachhaltigkeit und Bewohner-Bedürfnisse mit finanzieller Tragfähigkeit zusammen? Welche Ziele, Werte und Rahmenbedingungen braucht es dafür?

Ein neues Verständnis von Baukultur

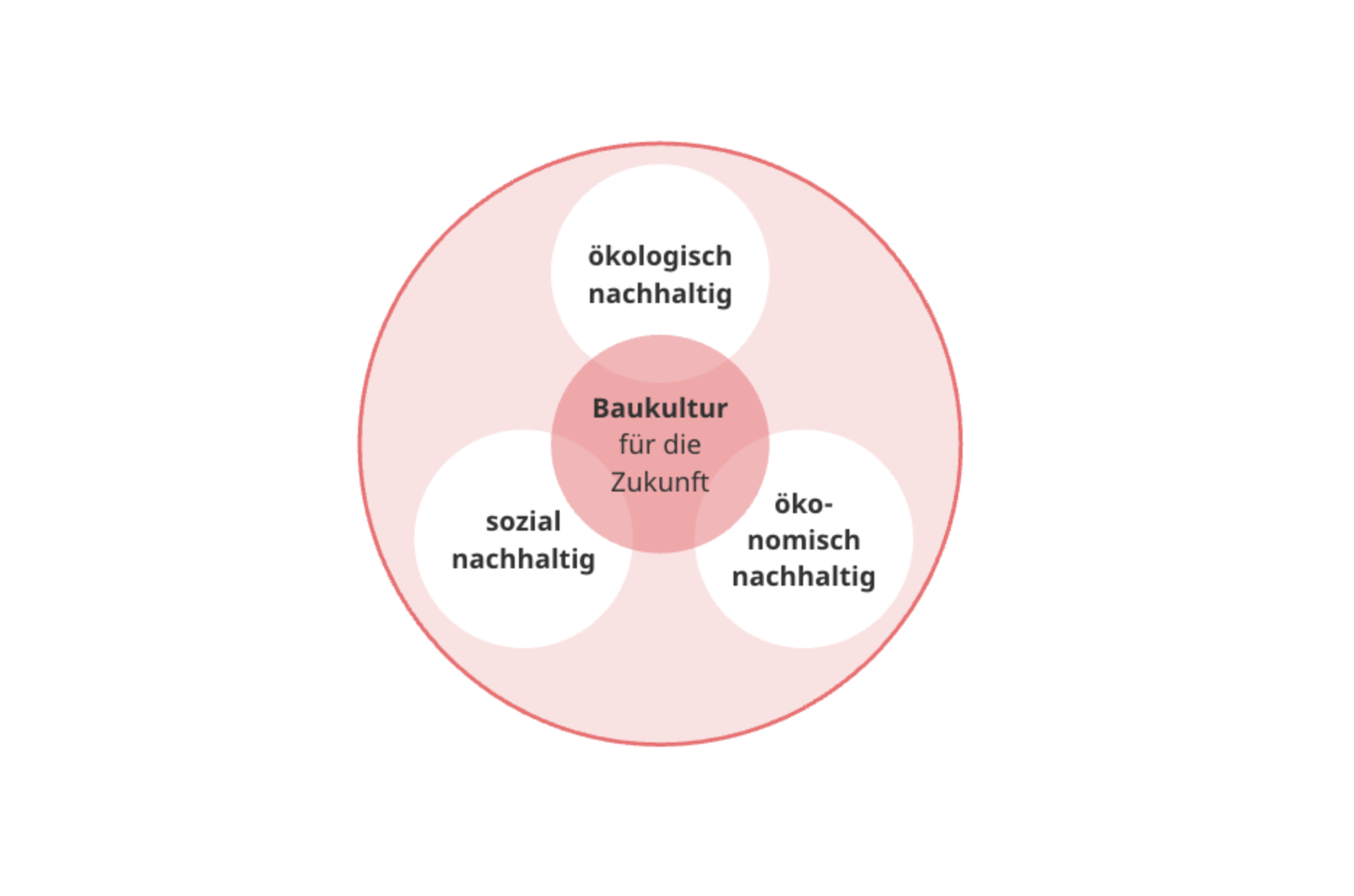

2018 hat die Kulturministerkonferenz der Europäischen Länder in einer gemeinsamen Erklärung ein neues Verständnis von Baukultur definiert. Demnach sei Baukultur die Summe der menschlichen Tätigkeiten, welche die gebaute Umwelt verändern. Menschen haben seit jeher die Welt um sich herum gestaltet, verändert und zu ihren Gunsten geformt. Diese Veränderungen hielten Einzug in das kulturelle Erbe, das wiederum die nachfolgenden Generationen bis heute prägt.

Das Themenjahr

Gemeinsam mit der Baukulturinitiative Brandenburg ruft die Brandenburgische Gesellschaft für Kultur und Geschichte das Themenjahr Baukultur leben – Kulturland Brandenburg 2023 aus und regt damit die Auseinandersetzung mit der Frage an, wie wir zukünftig in Brandenburg leben wollen. Daran beteiligen wir uns mit dem exemplarischen Entwicklungsprozess "Vom Hof zum Dorf" und steuern damit ein Beispiel für eine gemeinwohlorientierte Immobilienentwicklung bei, die Baukultur als soziale, ökologische und ästhetische Praxis ernst nimmt.

Das Projekt

Gut Boltenhof liegt 70 km entfernt von Fürstenberg a.d. Havel und bildet zusammen mit 11 Häusern in der Nachbarschaft – ehemalige Landarbeiter-Häuser – eine kleine Ortschaft. Der Hof wurde durch den Eigentümer Jan-Uwe Riest seit 2016 vom elterlichen Bauernhof mit Gästewohnungen zu einem idyllisch gelegen, sensibel gestalteten hochwertigen Hotel mit Gästewohnungen und Zweitwohnsitzen entwickelt. Der kleiner ökologische Landwirtschaftsbetrieb erzeugt das Fleisch für die hofeigene Gastronomie und den Hofladen. Nun wollen die Eigentümer*innen das touristische Projekt erweitern und daraus einen generationenübergreifenden festen Wohn-, Arbeits- und Lebensort für Viele machen. Lebensqualität, kulturelle Teilhabe und eine dörfliche Infrastruktur sollen im Zentrum stehen. Bis 2035 sollen dazu 7 historische Gebäude saniert werden und 5 Neubauten entstehen, in denen um die 100 Menschen Platz haben, Gäste nicht mitgezählt. Mit dem Ziel, einen echten gemeinwohlorientierten Zukunftsort zu schaffen, befinden sich die Besitzer*innen derzeit in der Vorplanung.

Ziel ist es, herauszufinden, wie sich die Grundbedingungen für die Entwicklung eines lebendigen Ortes schaffen lassen, der Wohnen und Arbeiten mit Zusammenhalt, Klimagerechtigkeit, Lebensqualität und finanzieller Tragfähigkeit verbindet. In einem exemplarischen Prozess soll getestet werden, wie sich die partizipative Planung eines solchen Ortes als Vorbereitung für die bauliche Planungsphase organisieren lässt. Im Modell-Prozess sollen anhand konkreter Workshops Bedürfnisse und Informationen zusammen getragen und Kriterien sowie Vereinbarungen erarbeitet werden. Diese gehen in die anschließende Architektur- und Bauplanung sowie der Organisation des Entwicklungsprojekts ein, so dass im Ergebnis ein Ort entsteht, der nicht nur optimal an die Bedürfnisse der Bewohner und Nutzer*innen angepasst ist, sondern dessen Funktionsweise die ständige Adaption an künftige sich ändernde Bedürfnisse beinhaltet. Die Dokumentation des modellhaften Prozesses soll zusammen mit den daraus entstandenen Ergebnissen späteren Gründer*innen und Projektentwickler*innen als Inspiration und mögliche Vorlage dienen.

Workshop #1 | Visionsfindung

Das Was, Wie und vor allem das Warum werden in diesem Workshop geklärt und daraus ein anschlussfähige Vision, inklusive definierter Werte, erstellt. Diese dient gleichermaßen der Akquise von Partner*innen und künftigen Bewohner*innen, als auch als Leitplanke für künftige strategische und bauliche Entscheidungen.

Teilnehmende: Gründer*innen und wichtige Partner

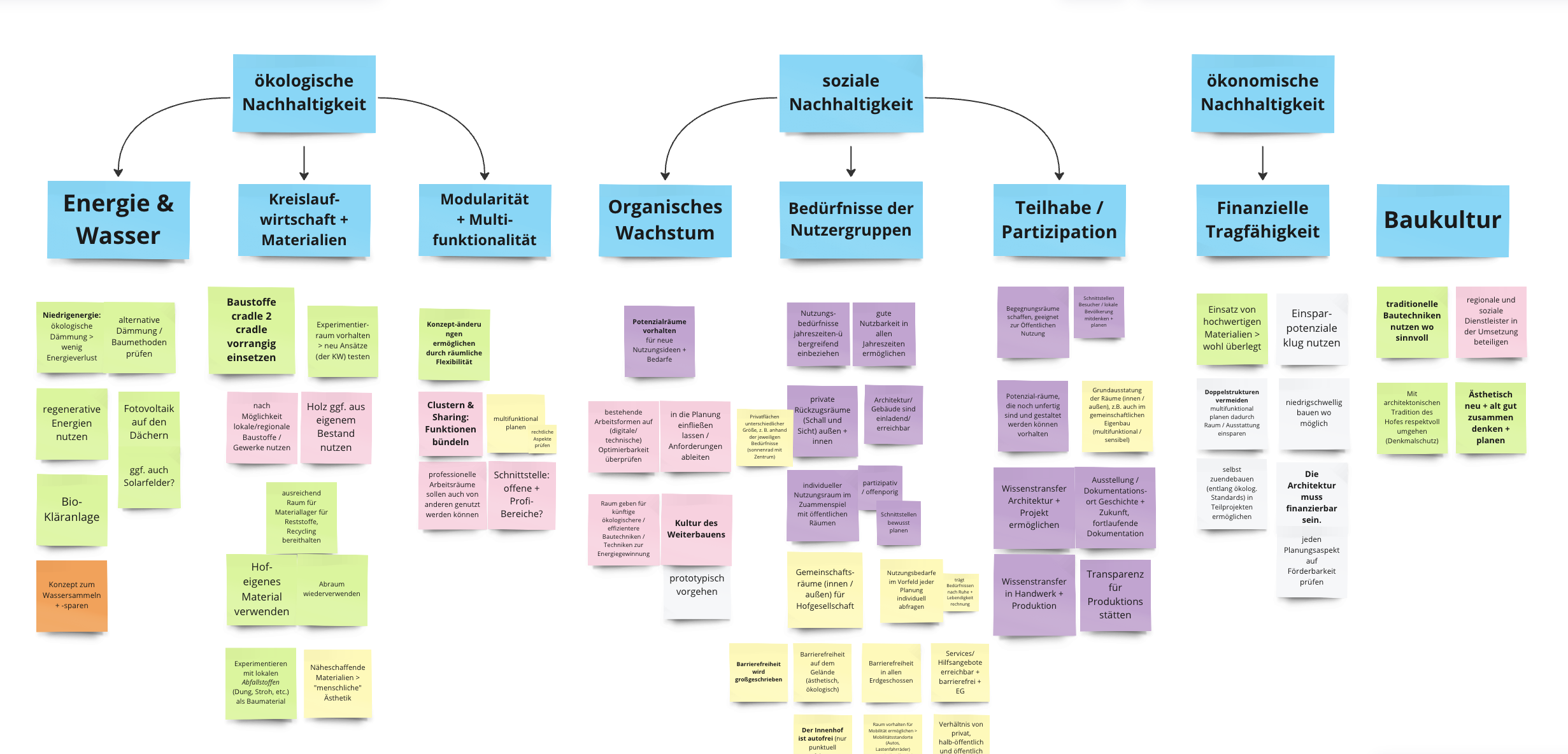

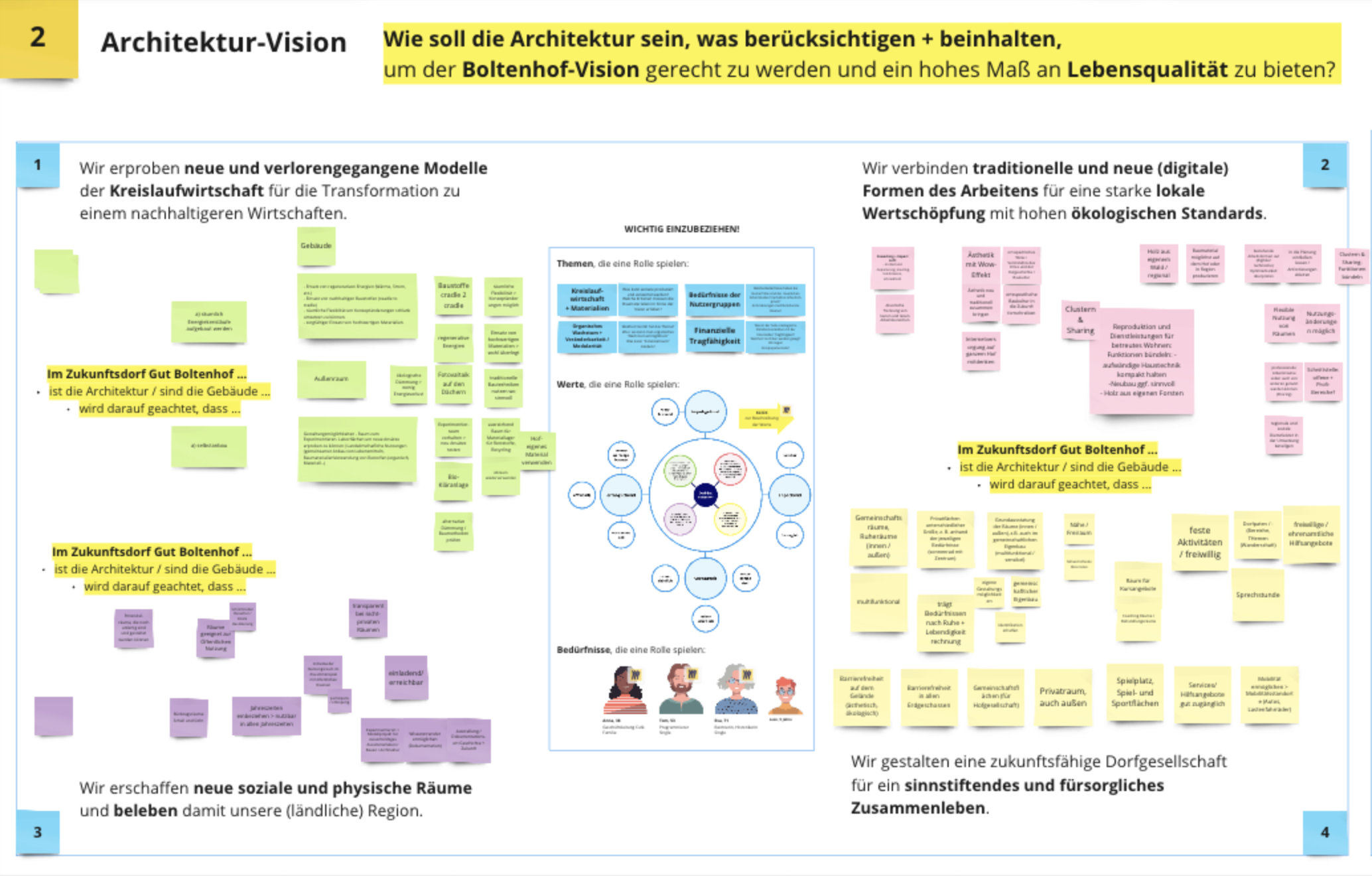

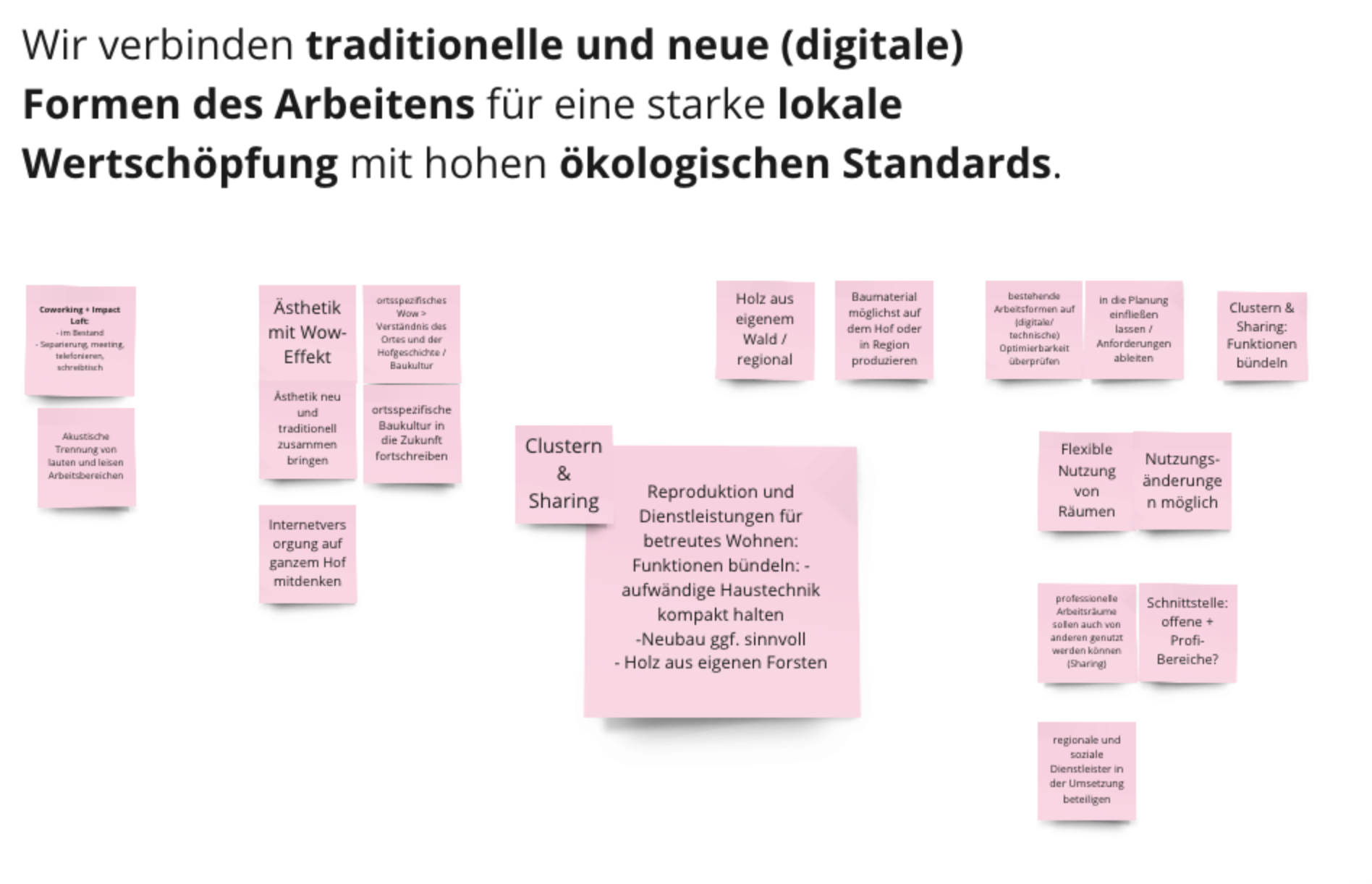

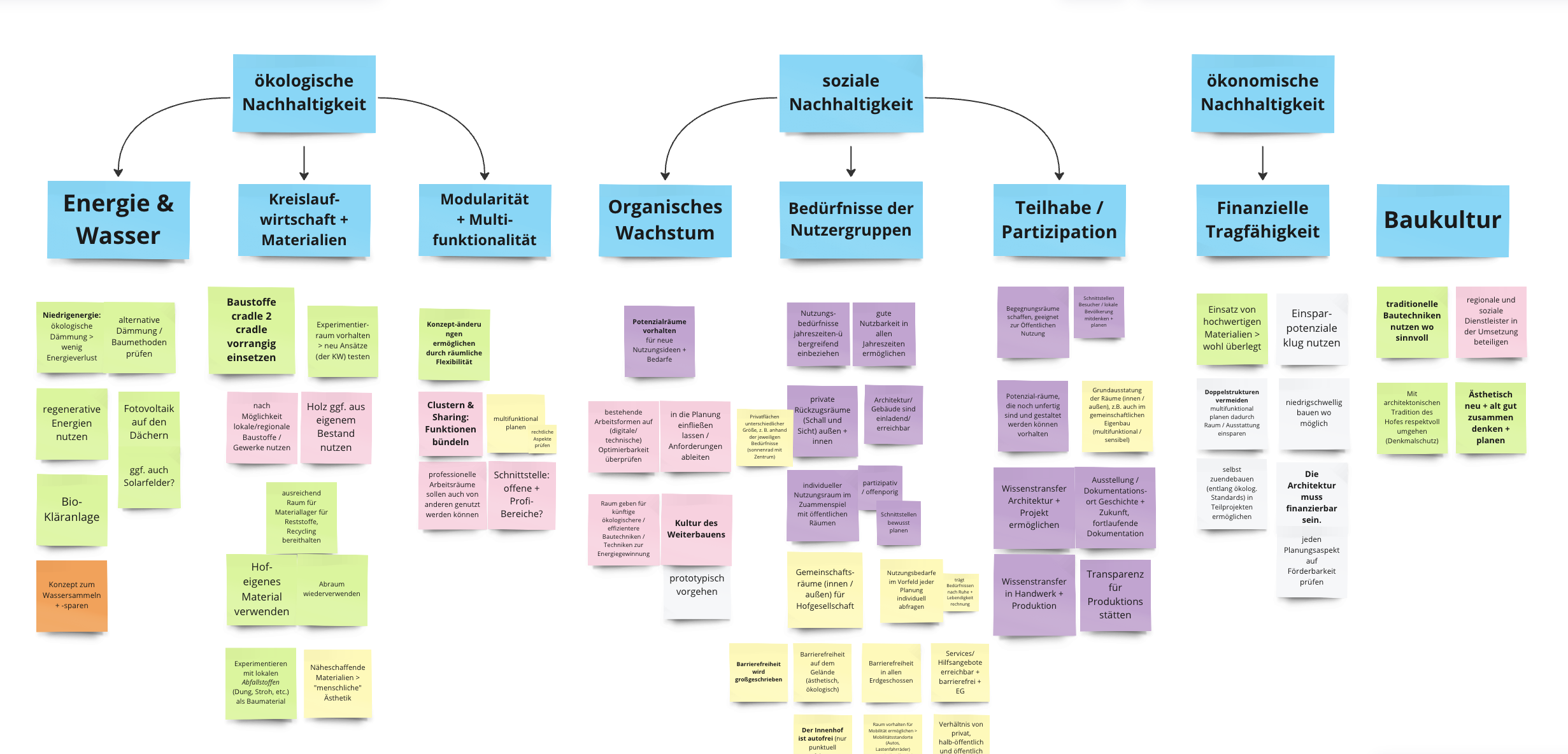

Workshop 2# | Kriterien für bedarfsgerechte Architektur

In diesem Workshop werden die Nutzungsanforderungen im Einklang mit der entstandenen Vision und den Bedürfnissen der verschiedenen künftigen Zielgruppen erarbeitet. In einer vorangehenden Recherche-Phase werden diese Bedürfnisse anhand von Interviews mit Expert*innen und Stellvertreter*innen für künftige Nutzer*innen im Vorfeld ermittelt und fließen in den Workshop ein.

Teilnehmende: Gründer*innen, Architekt, Expert*innen

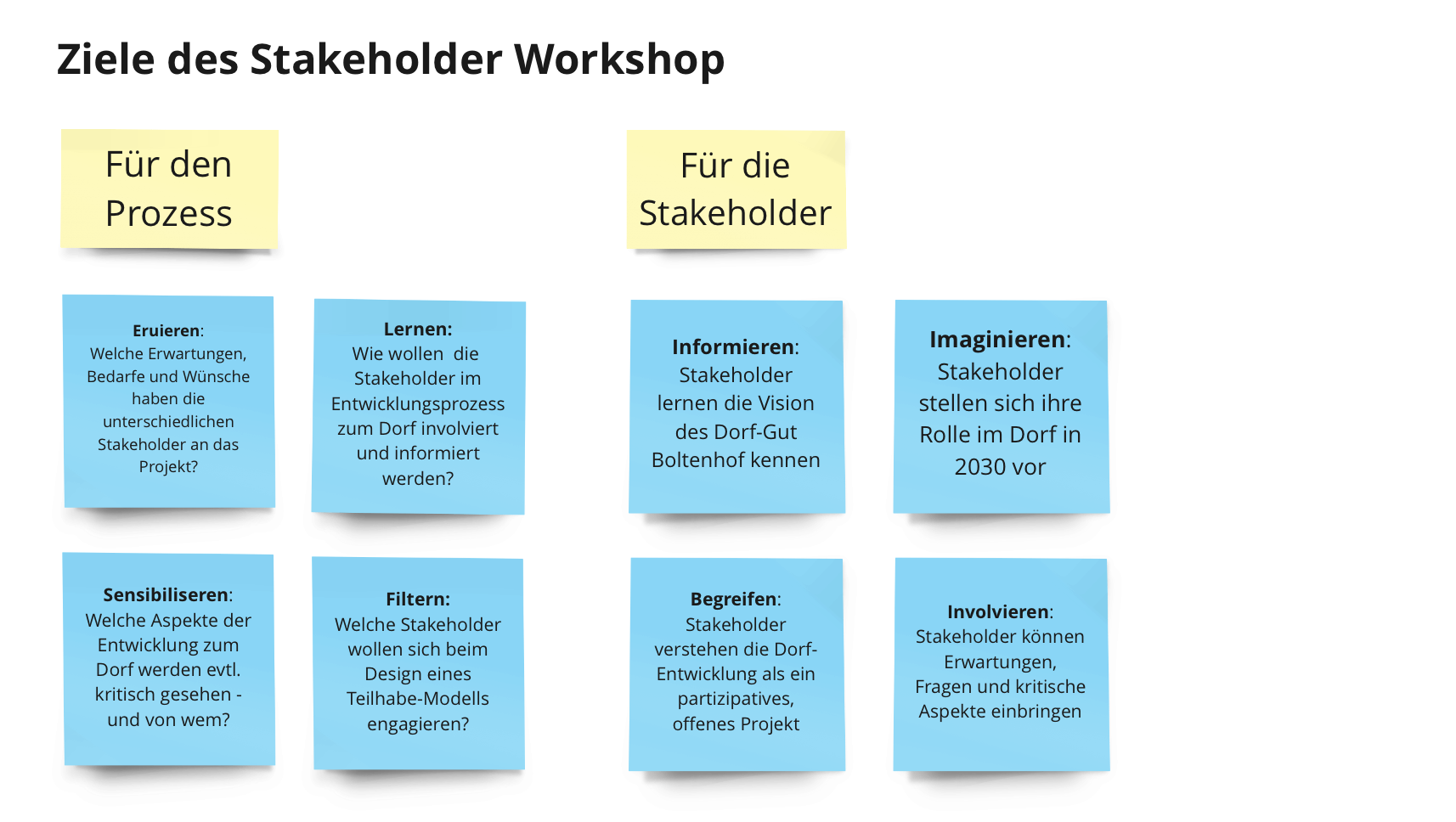

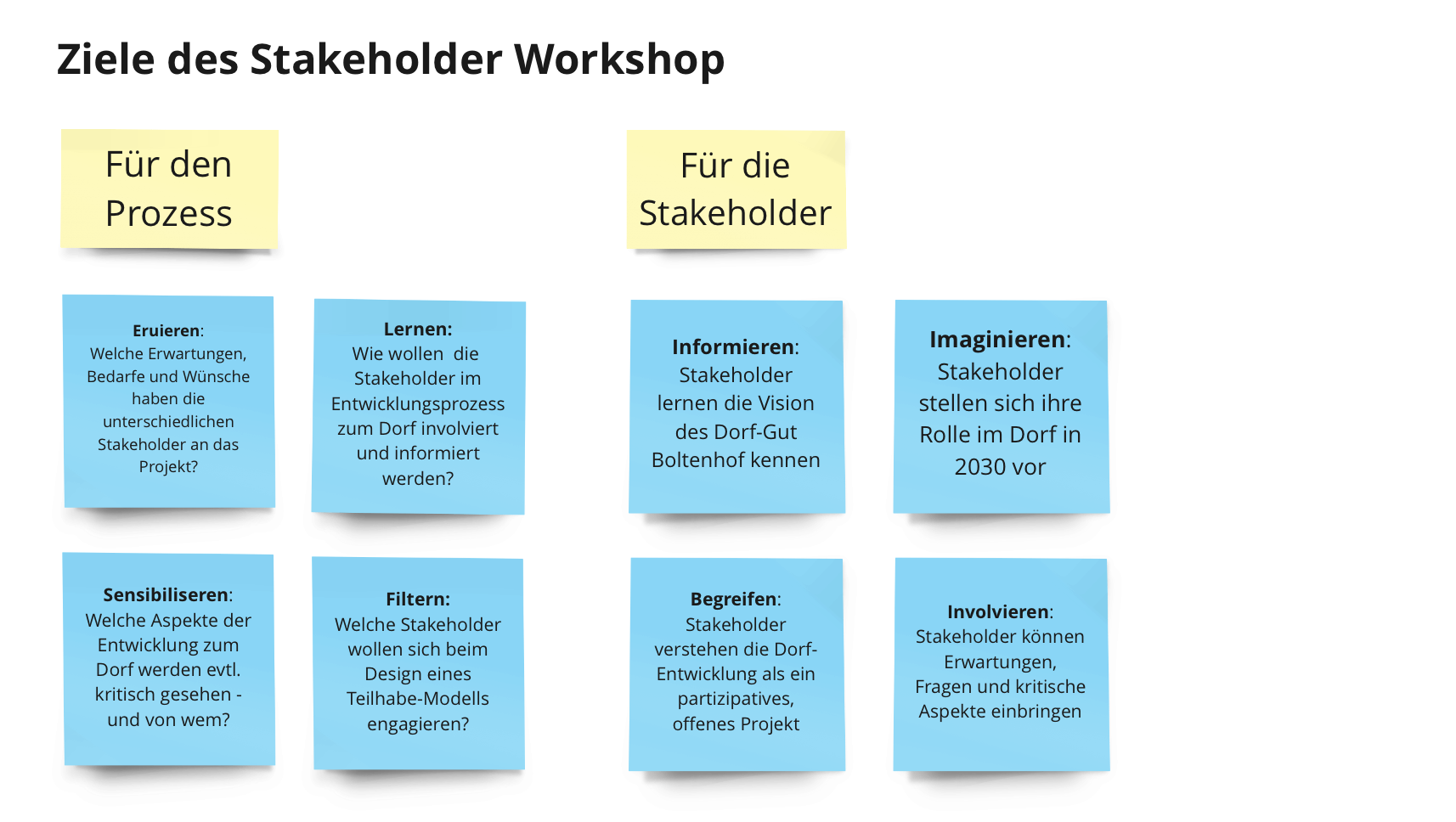

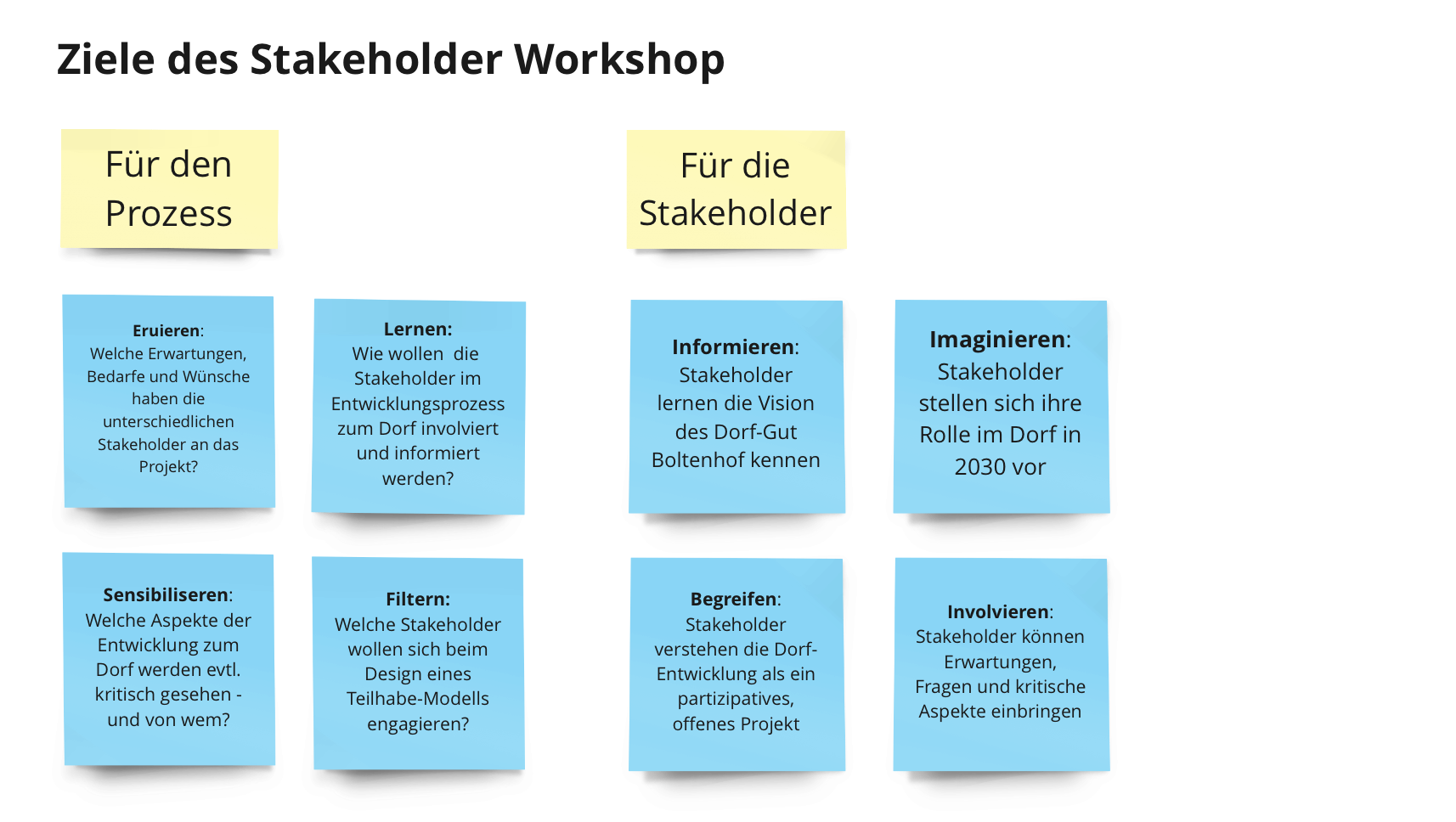

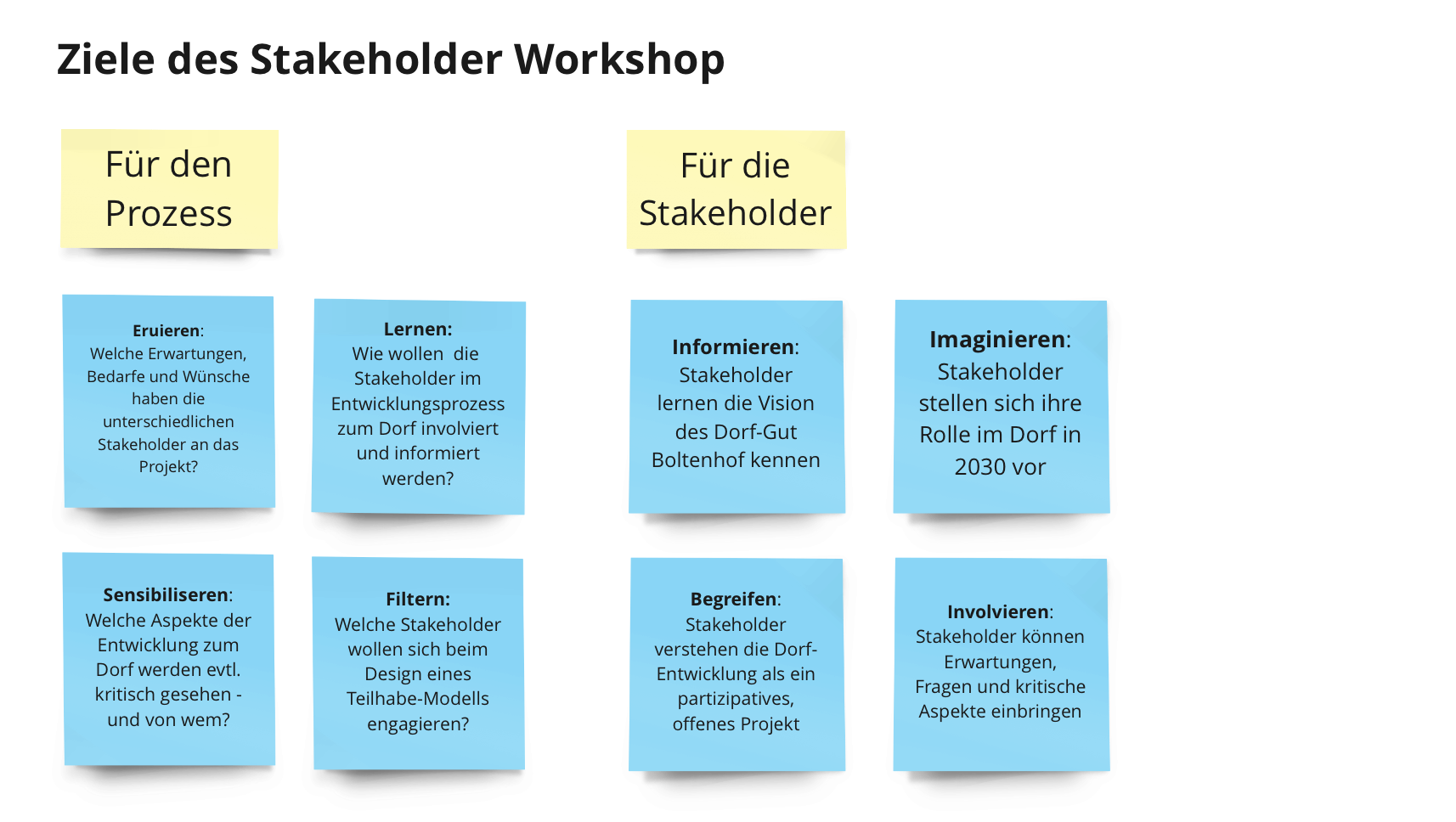

Workshop #3 | Stakeholder*innen involvieren

Alle bereits bekannten Stakeholder*innen werden zu diesem Workshop zusammen gebracht: Personen, die ein Interesse an der Mitentwicklung an oder Nutzung des Projekts haben, wichtge Schlüsselpersonen und Entscheider*innen aus dem Umfeld und der Region werden eingeladen.

Nach der Vorstellung von Vision und der Architektur-Ansatz werden sowohl die Bedürfnissen zur räumlichen, inhaltlichen und organisatorischen Gestaltung abgefragt sowie Anforderungen an Partizipation, Synergien, Transparenz und Kommunikation besprochen. Ergebnis entsteht eine Karte der Bedürfnisse und Anforderungen für die weitere Projektentwicklung.

Teilnehmende: Gründer*innen, Vertreter*innen aus Gemeinde/Kommune, lokale/regionale Akteure, bisherige Projektpartner*innen, bestehende Bewohner*innen, Mitarbeiter*innen, Vertreter*innen aus unterstützenden Institutionen und Netzwerken

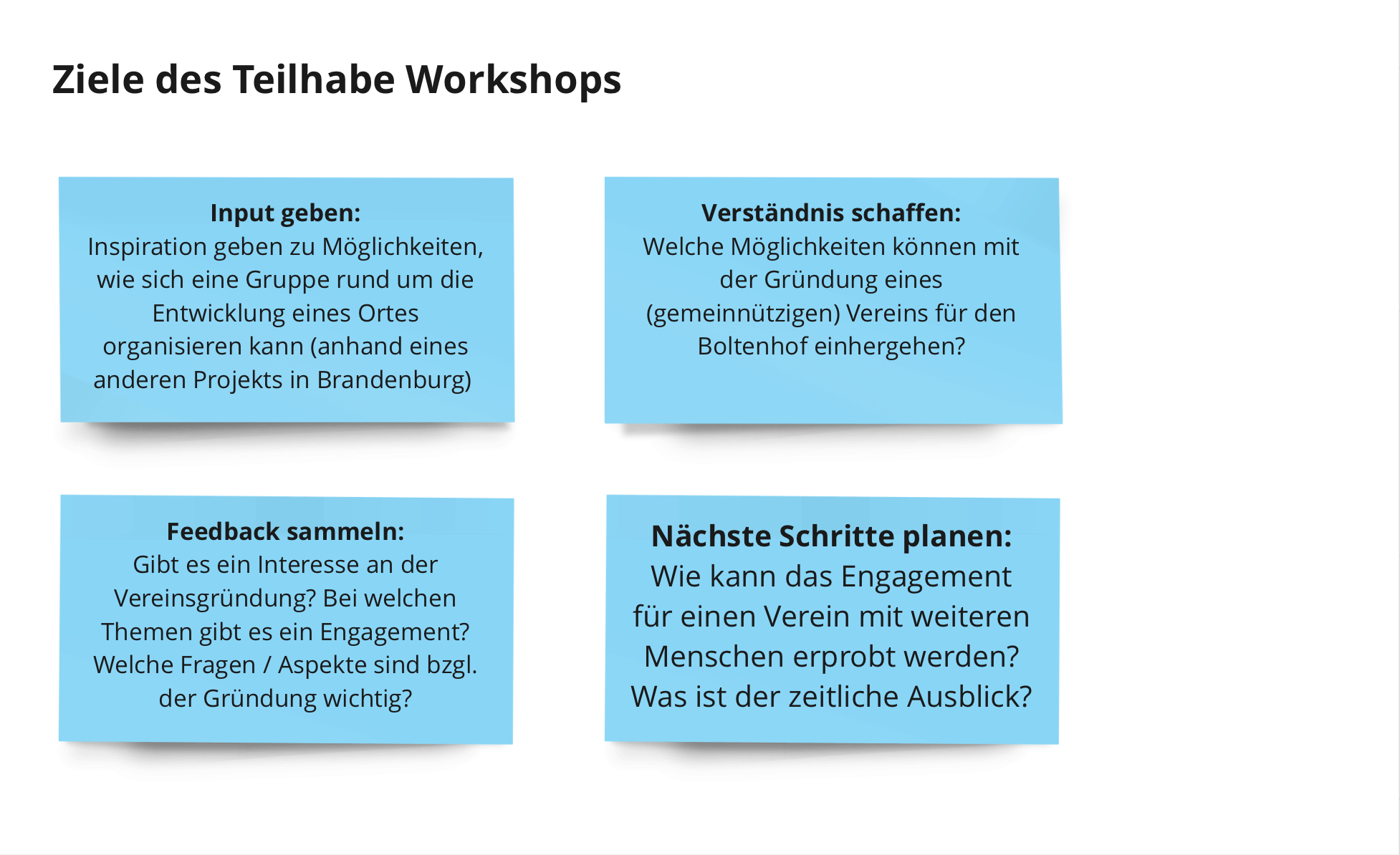

Workshop #4 | Teilhabe ermöglichen

In diesem Workshop sollen die Grundlagen für das Zusammenleben und -arbeiten im Dorf erarbeitet werden. Dazu werden gemeinsame Werte in Bezug auf des Projekt und Zusammenleben ermittelt, bisherige Rollen und Verantwortungen im Projekt sichtbar gemacht und erste Sichtweisen auf Teilhabemöglichkeiten skizziert. Ergebnis soll eine Empfehlung für die weitere Entwicklung des Teilhabe- und Gruppenprozesses sein.

Teilnehmende: Gründer*innen, bisherige Projektpartner*innen, bestehende Bewohner*innen, Mitarbeiter*innen, Impulsgeber*innen aus anderen Wohn- und Arbeitsprojekten

Das im Prozess entstehende Konzept soll im Rahmen des Projekts via Webseite und Booklet für die Öffentlichkeit visualisiert werden. Auch der Modell-Prozess selbst soll im Rahmen der Zukunftsorte Wissensplattform dokumentiert und sichtbar gemacht werden. Das Projekt mündet in einer öffentlichen Veranstaltung auf Gut Boltenhof, die im Rahmen einer Ausstellung im Herbst die Ergebnisse des Modellprozesses auf Ausstellungstafeln präsentiert. Auch sollen das Konzept und der Prozess präsentiert und mit den Teilnehmer*innen diskutiert werden sowie verschiedene Expert*innen zu Wort kommen. Die Veranstaltung wird als Teil des Programms des Themenjahres geplant.

Das Netzwerk Zukunftsorte setzt das Modellprojekt zusammen mit dem Gründer und Hofbesitzer Jan-Uwe Riest um. Mithilfe der Förderung kann das Netzwerk den Entwicklungsprozess konzipieren und begleiten, das gesammelte Wissen und die Kontakte des Netzwerks und der Zukunftsorte einbringen, Experten vermitteln und den Prozess sichtbar machen. Der Gründer bringt als Entwickler und Umsetzer seine Vision und Ideen ein und trägt die Verantwortung und finanzielle Last der Gesamtentwicklung.

Jan-Uwe Riest erlebte Kauf und Betrieb von Gut Boltenhof nach der Wende durch seine Eltern. Mit seinem beruflichen Hintergrund im Marketing-Bereich hat er seit der Übernahme das Gut zum innovativen Urlaubsort gemacht, der als Vorzeige-Projekt der Brandenburger Tourismus-Szene gilt. Gut vernetzt und motiviert, will er auf dem Gelände nun verstärkt gesellschaftliche Werte schaffen.

Jan-Uwe Riest: Unternehmer, Gastronom, Bauer und Bauherr in einem.

| Foto: Lena HeißProzess-Dokumentation

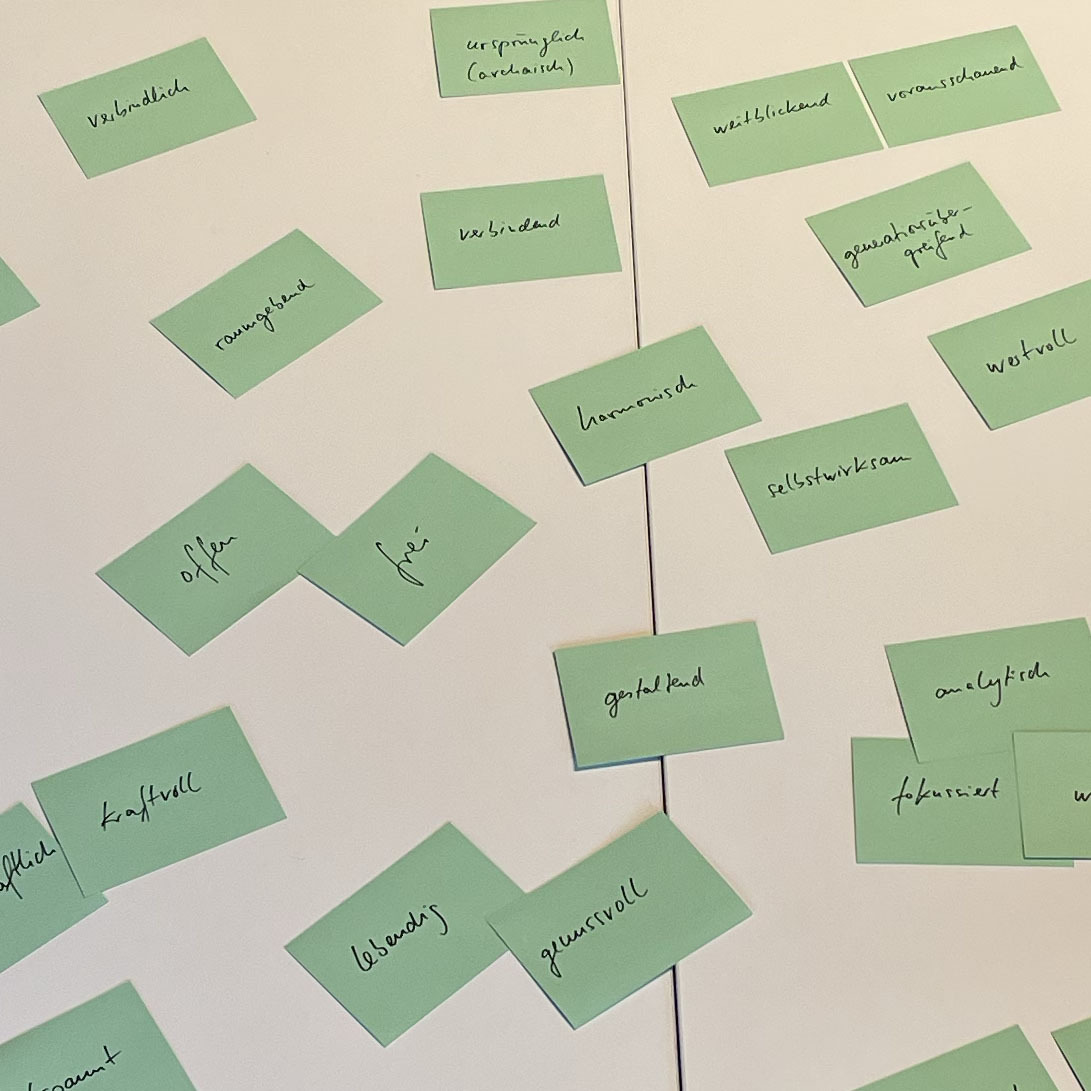

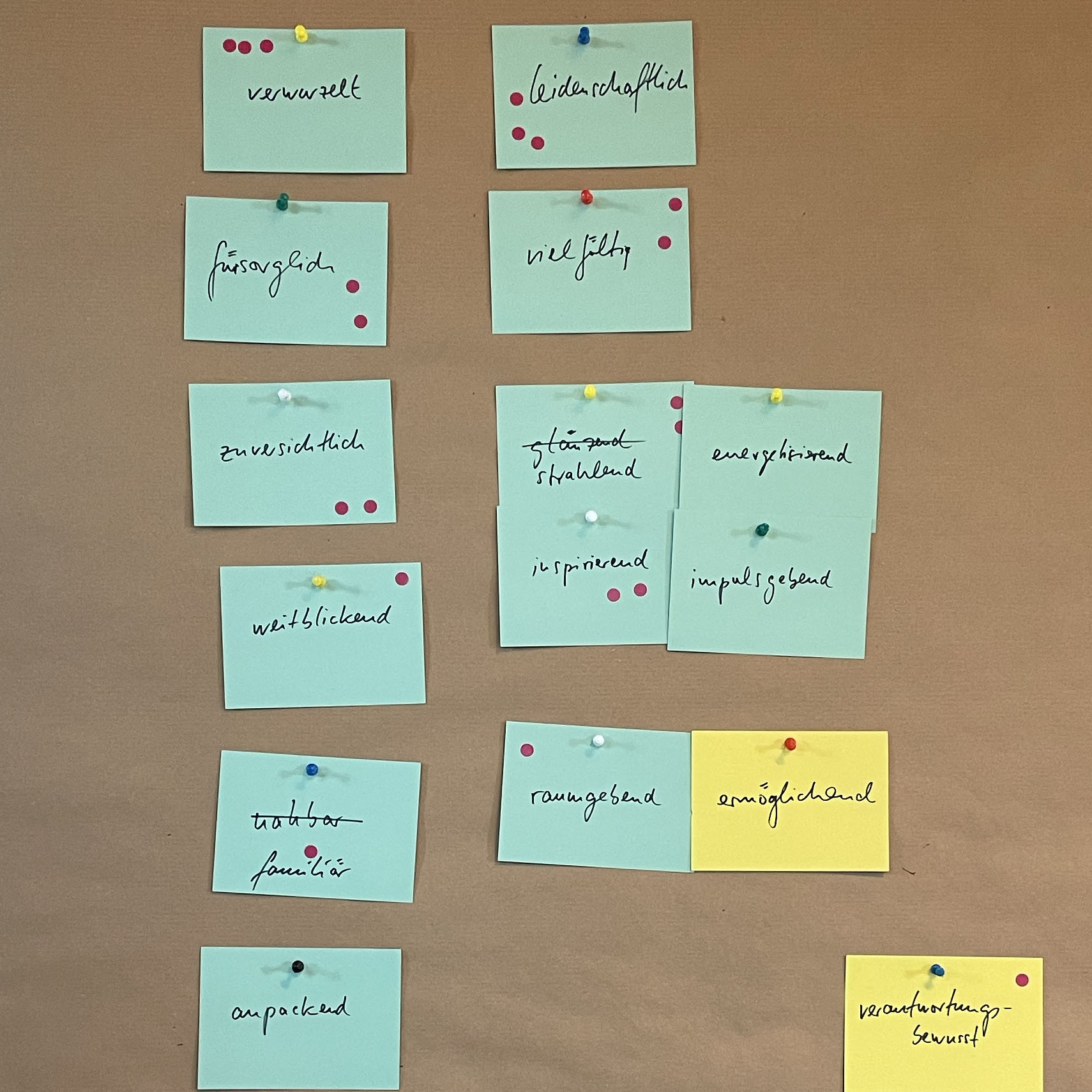

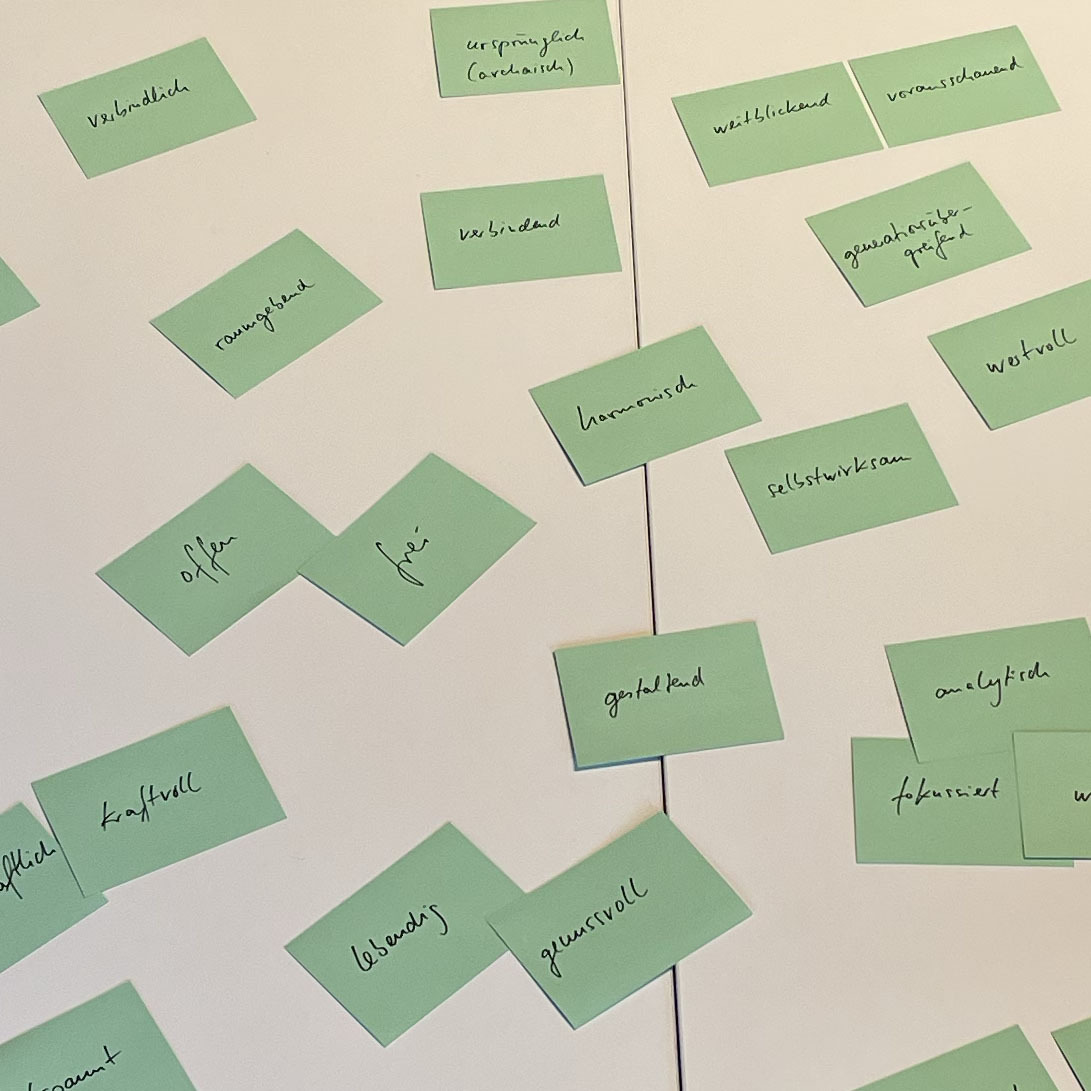

Im ersten Workshop ging es darum, anhand einer Vision/Mission Leitplanken für die weitere Projektentwicklung zu setzen. Dabei orientierten wir am “Golden Circle” nach Simon Sinek, in dem zunächst das Warum geklärt wird – also die Motivation und übergeordnete Zielsetzung –, dann das Wie – also die Haltung und Werte, die dem Handeln zugrunde liegen – und zuletzt das Was, welches sich in den einzelnen Maßnahmen spiegelt. Über die Nutzung assoziativer Bilder fanden wir alsbald zu konkreten Sätzen, welche wir auf vier Leitsätze reduzierten und welche die wichtigsten Säulen des Projekts widerspiegeln. Alle Entscheidungen und Maßnahmen werden künftig darauf geprüft, ob sie auf die formulierte Vision einzahlen. Gegebenenfalls müssen sie angepasst oder ersetzt werden.

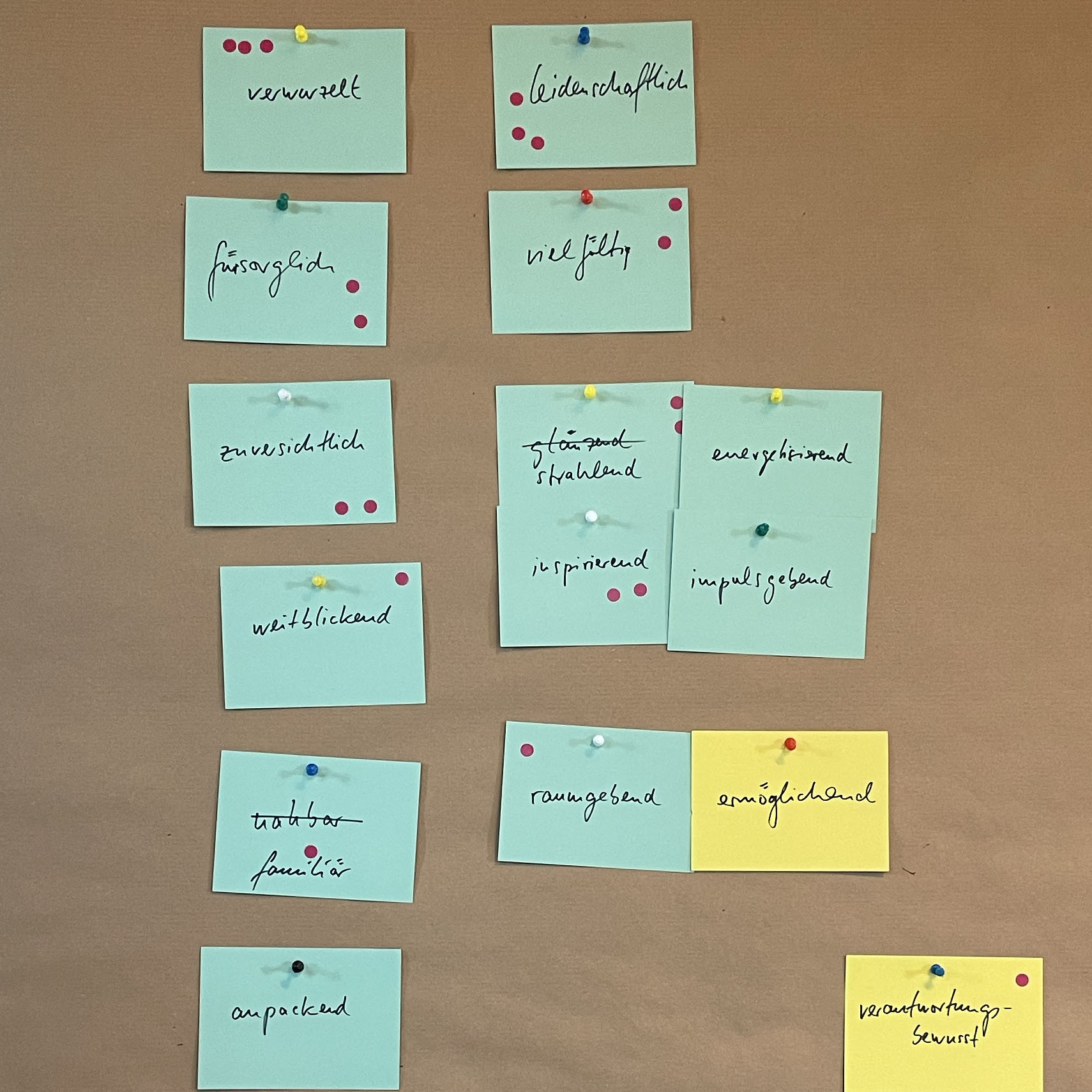

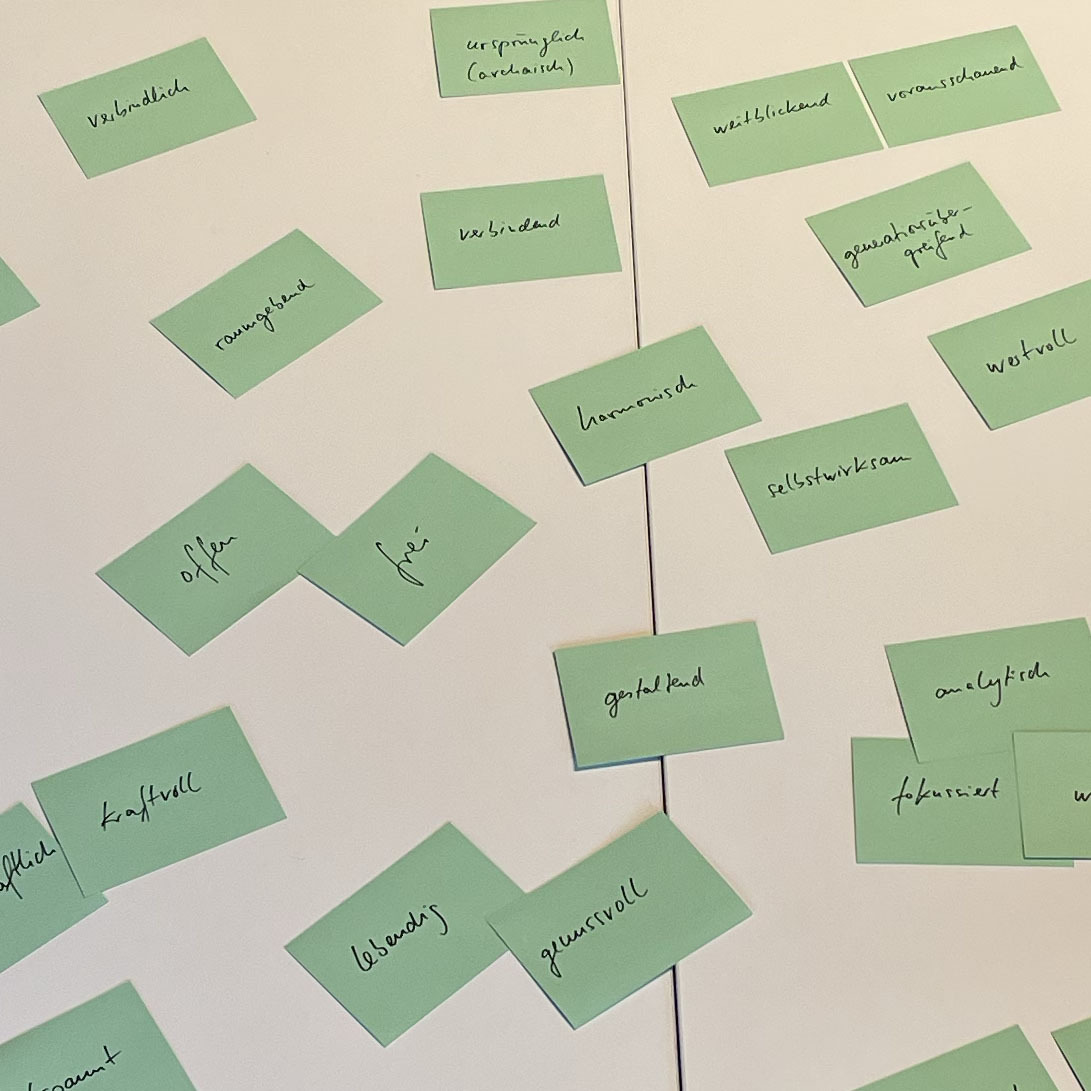

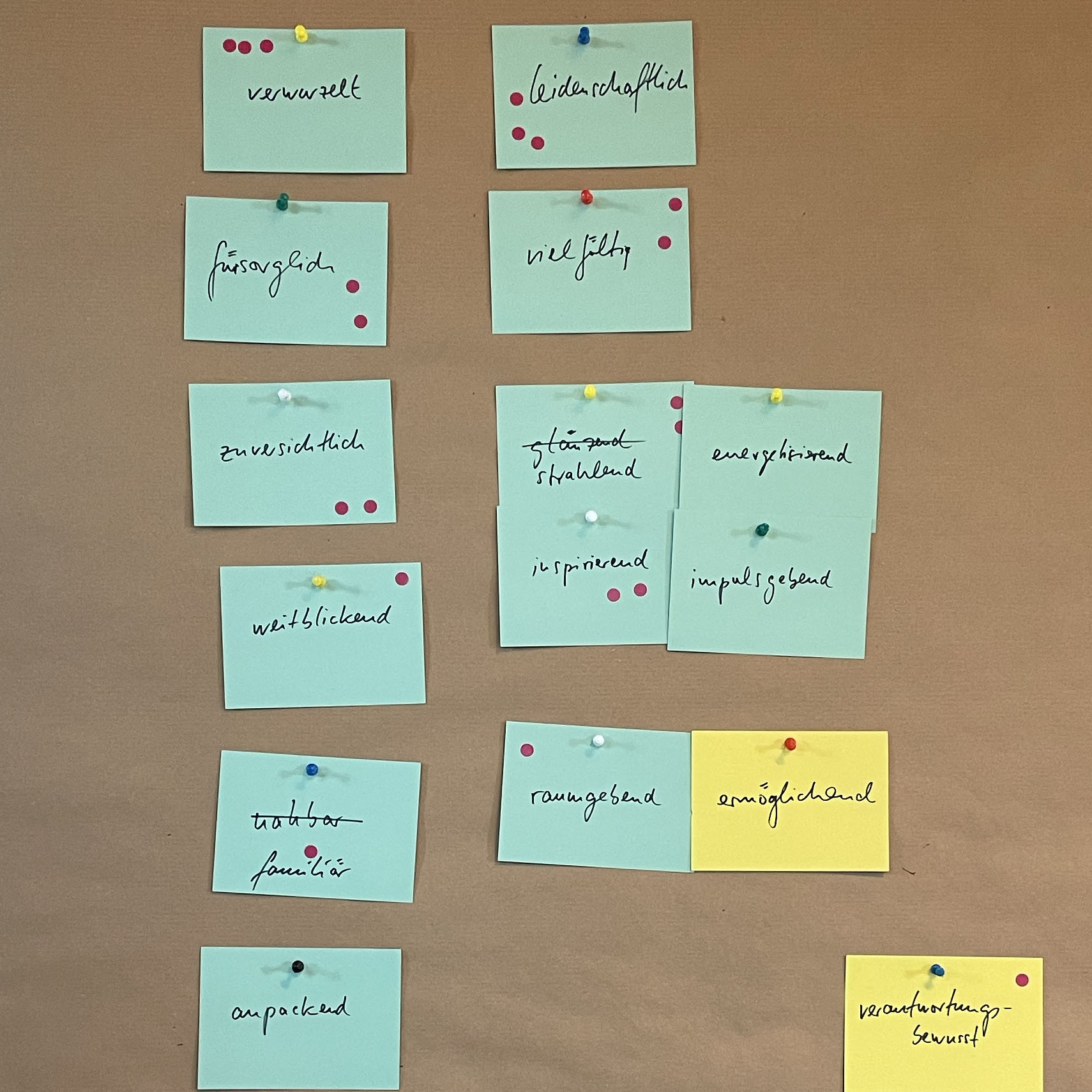

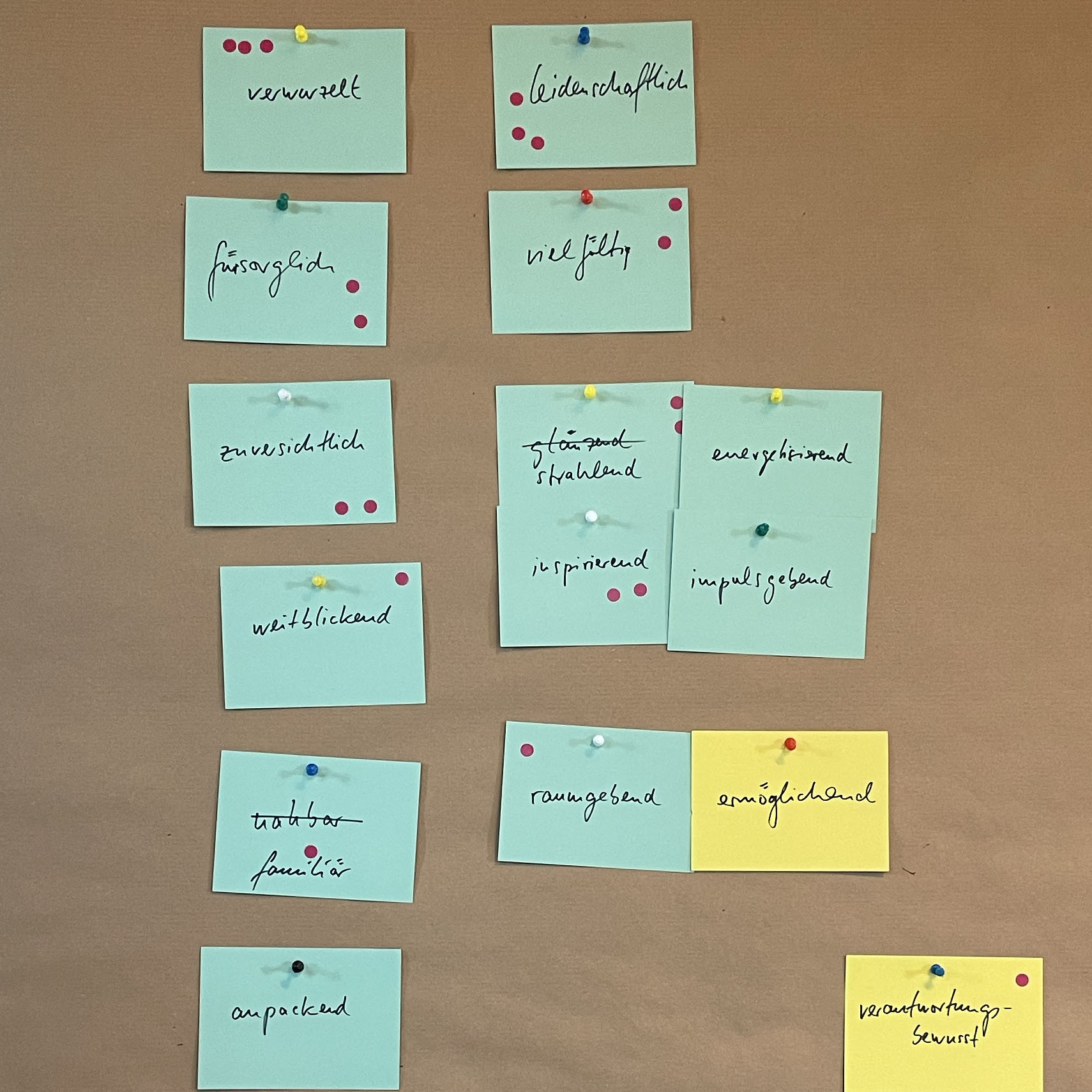

Im Anschluss widmeten wir uns dem Wie und damit den Werten. Hier sammelten wir Adjektive, die die Haltung und Arbeitsweise im Projekt repräsentieren. Es kristallisierten sich wiederum vier Kernwerte heraus, welche jeweils von ein bis drei weiteren verwandten Werten flankiert werden. Zu jedem Wert wurde ein Satz formuliert um die Bedeutung des Werts zu erläutern. Diese Werte sind künftig entscheidend bei der Art und Weise, wie Entscheidungen getroffen, miteinander gearbeitet und kommuniziert wird.

Workshopleiter: Axel Watzke, studiovorort

Im ersten Workshop ging es darum, anhand einer Vision/Mission Leitplanken für die weitere Projektentwicklung zu setzen. Dabei orientierten wir am “Golden Circle” nach Simon Sinek, in dem zunächst das Warum geklärt wird – also die Motivation und übergeordnete Zielsetzung –, dann das Wie – also die Haltung und Werte, die dem Handeln zugrunde liegen – und zuletzt das Was, welches sich in den einzelnen Maßnahmen spiegelt. Über die Nutzung assoziativer Bilder fanden wir alsbald zu konkreten Sätzen, welche wir auf vier Leitsätze reduzierten und welche die wichtigsten Säulen des Projekts widerspiegeln. Alle Entscheidungen und Maßnahmen werden künftig darauf geprüft, ob sie auf die formulierte Vision einzahlen. Gegebenenfalls müssen sie angepasst oder ersetzt werden.

Im Anschluss widmeten wir uns dem Wie und damit den Werten. Hier sammelten wir Adjektive, die die Haltung und Arbeitsweise im Projekt repräsentieren. Es kristallisierten sich wiederum vier Kernwerte heraus, welche jeweils von ein bis drei weiteren verwandten Werten flankiert werden. Zu jedem Wert wurde ein Satz formuliert um die Bedeutung des Werts zu erläutern. Diese Werte sind künftig entscheidend bei der Art und Weise, wie Entscheidungen getroffen, miteinander gearbeitet und kommuniziert wird.

Workshopleiter: Axel Watzke, studiovorort

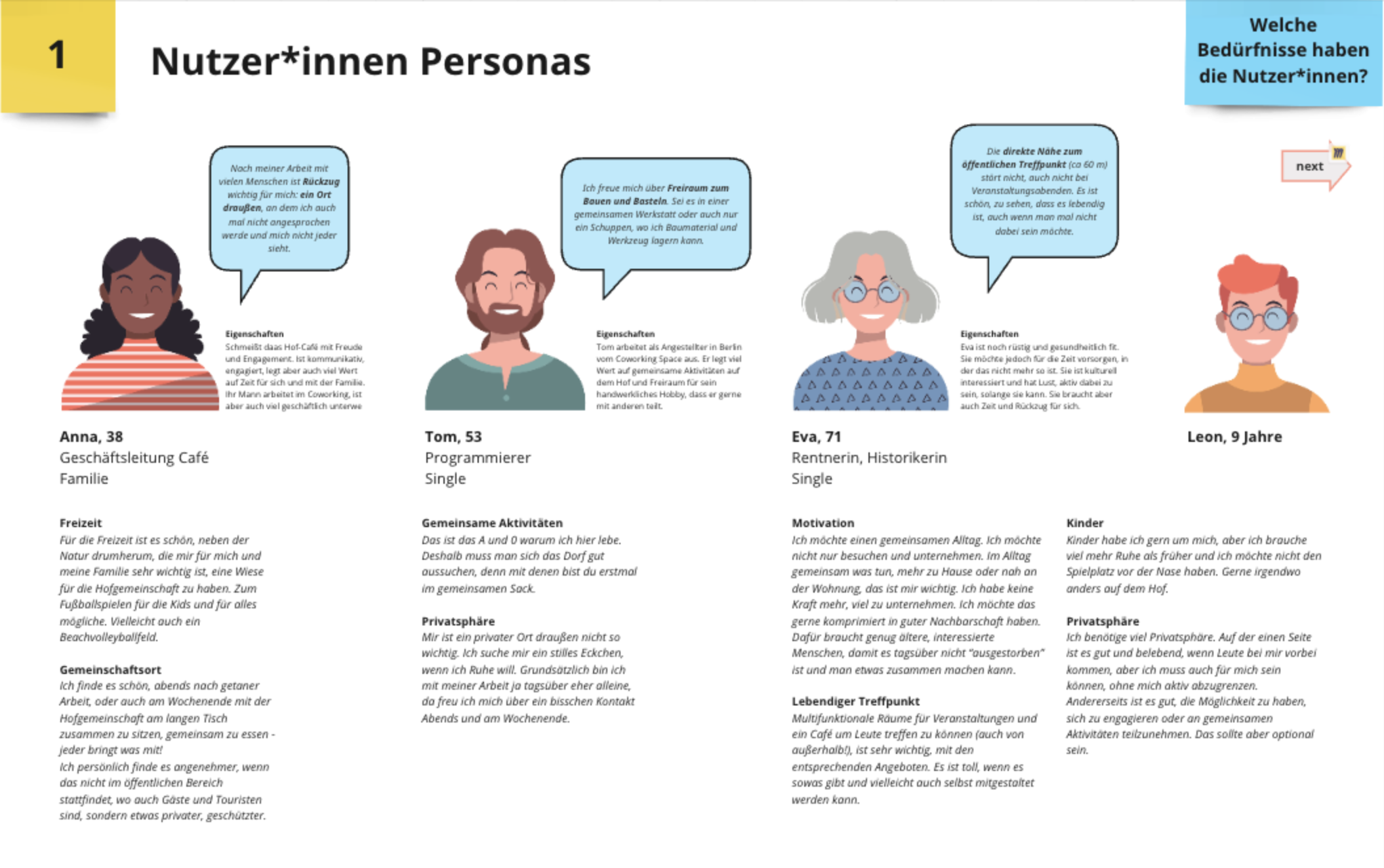

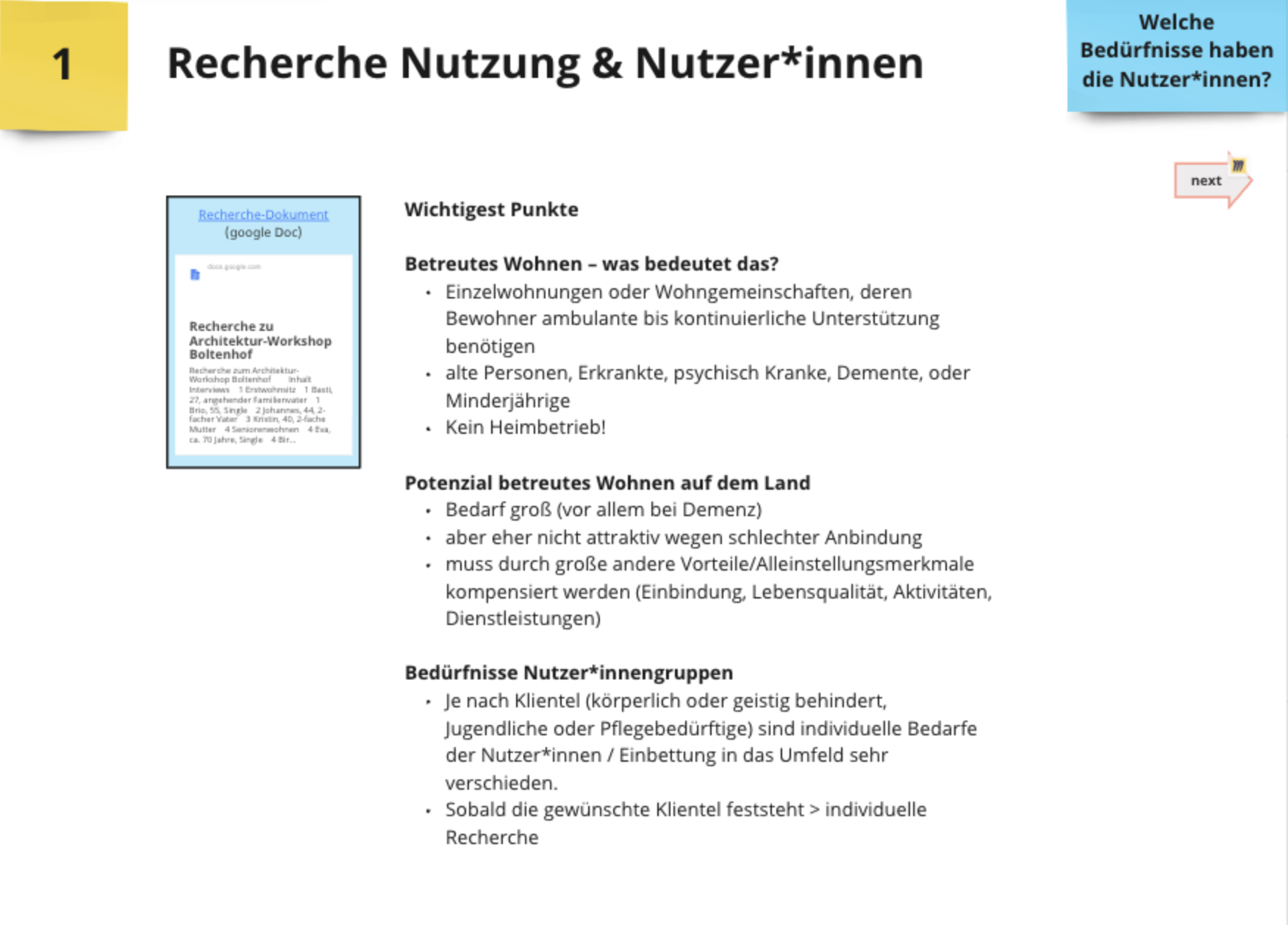

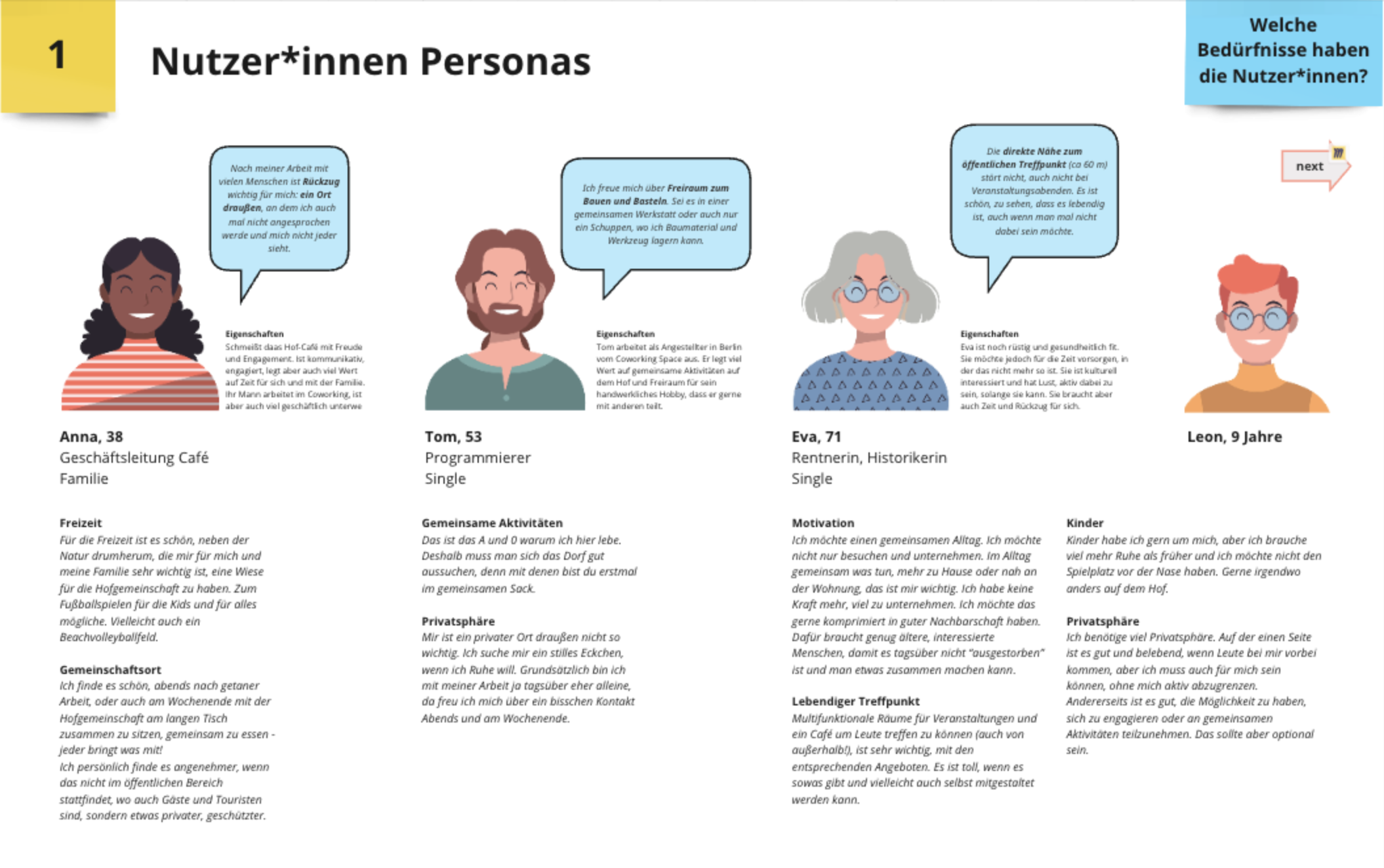

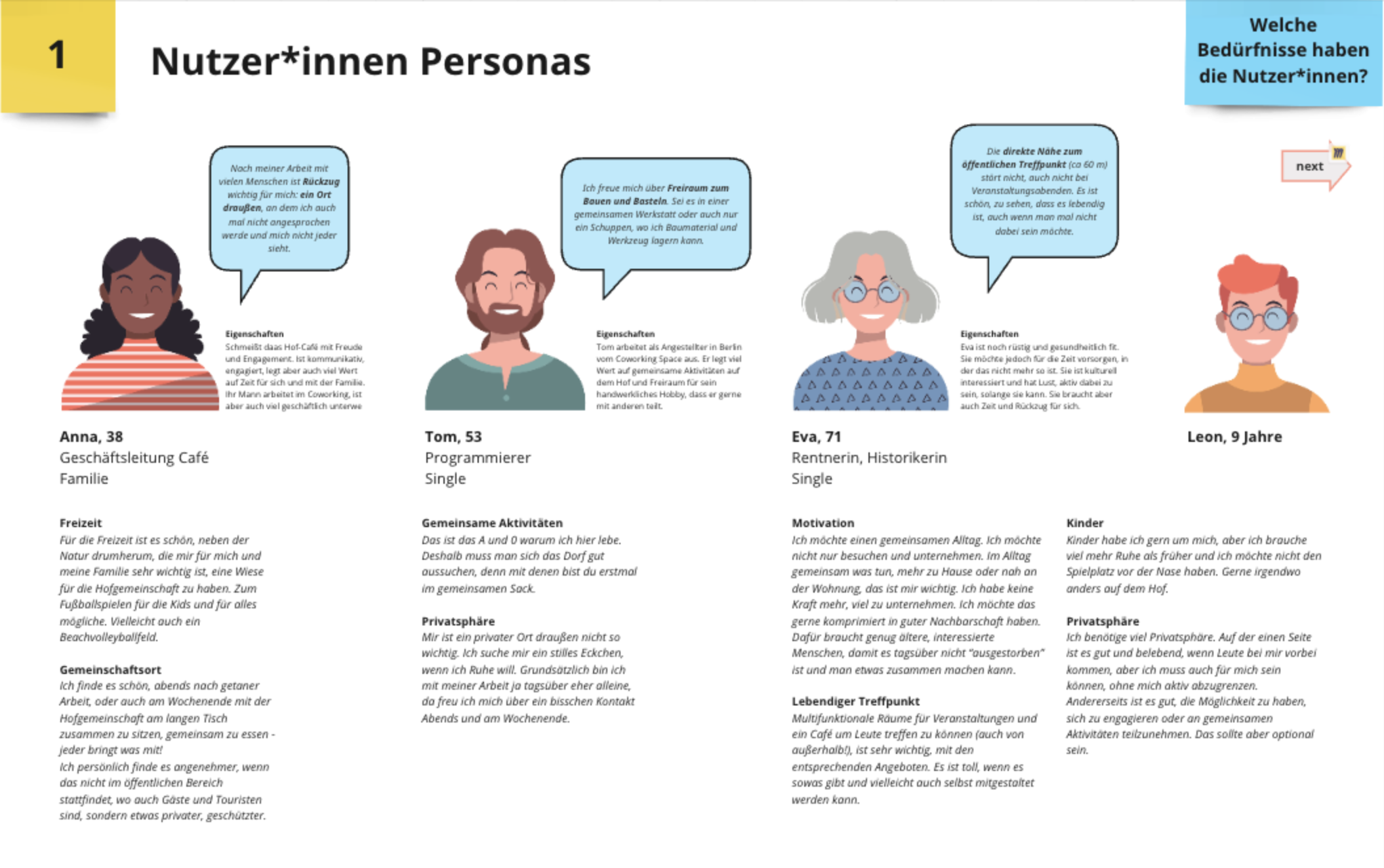

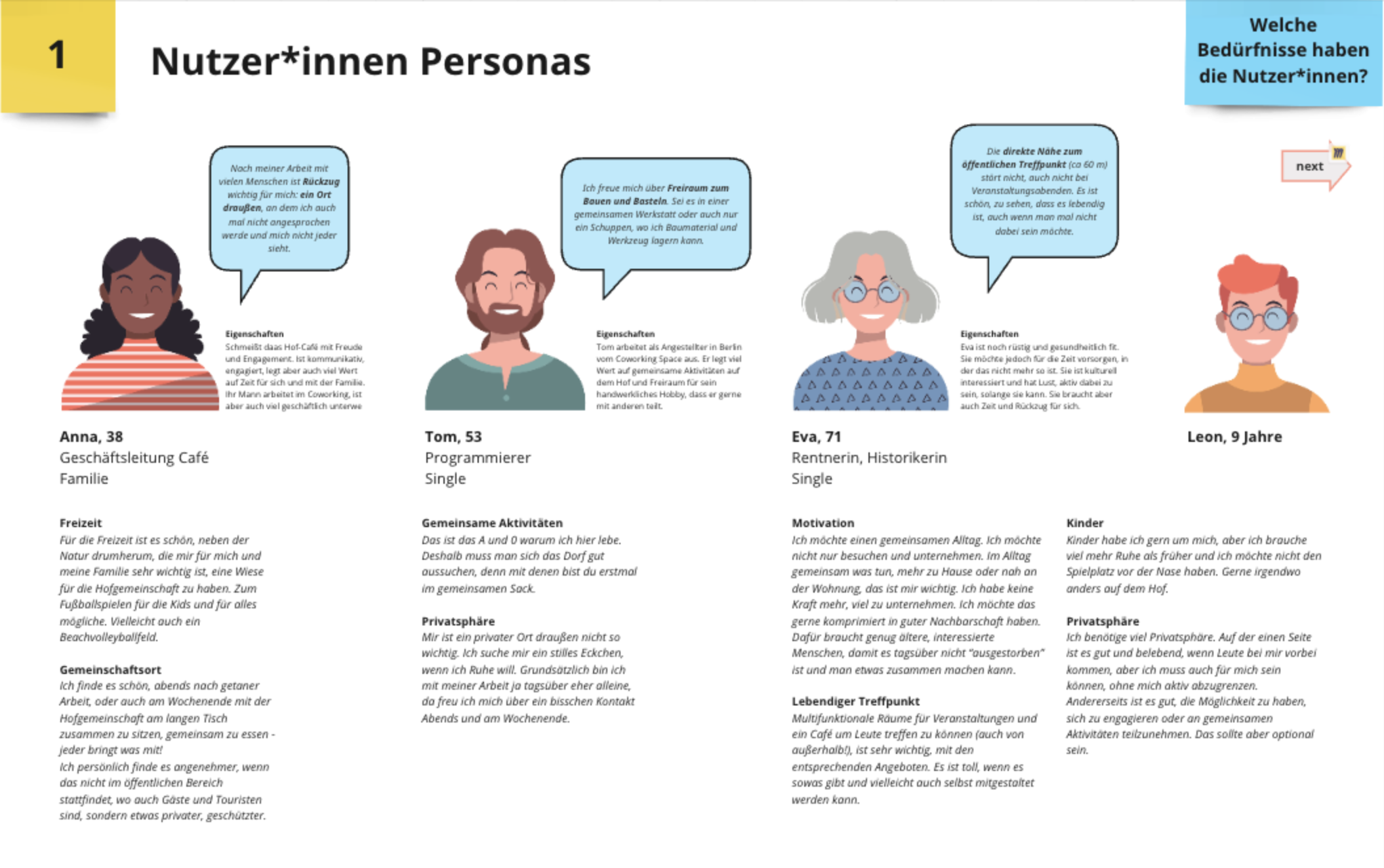

Nach einer Befragung beispielhafter Einzelpersonen im Vorfeld wurden Personas für den Workshop erstellt und deren Bedürfnisse bei der Erstellung der Leitplanken berücksichtigt.

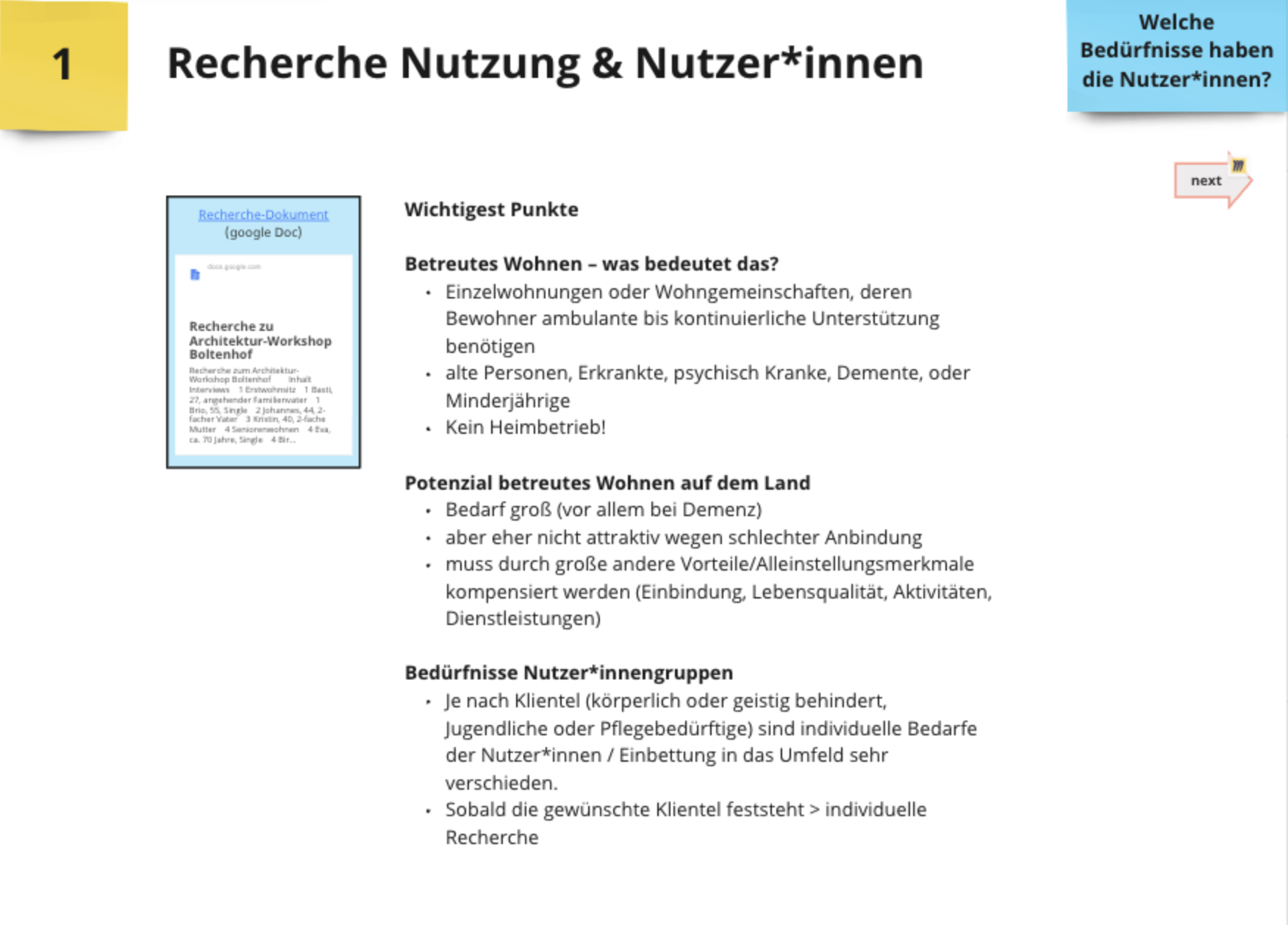

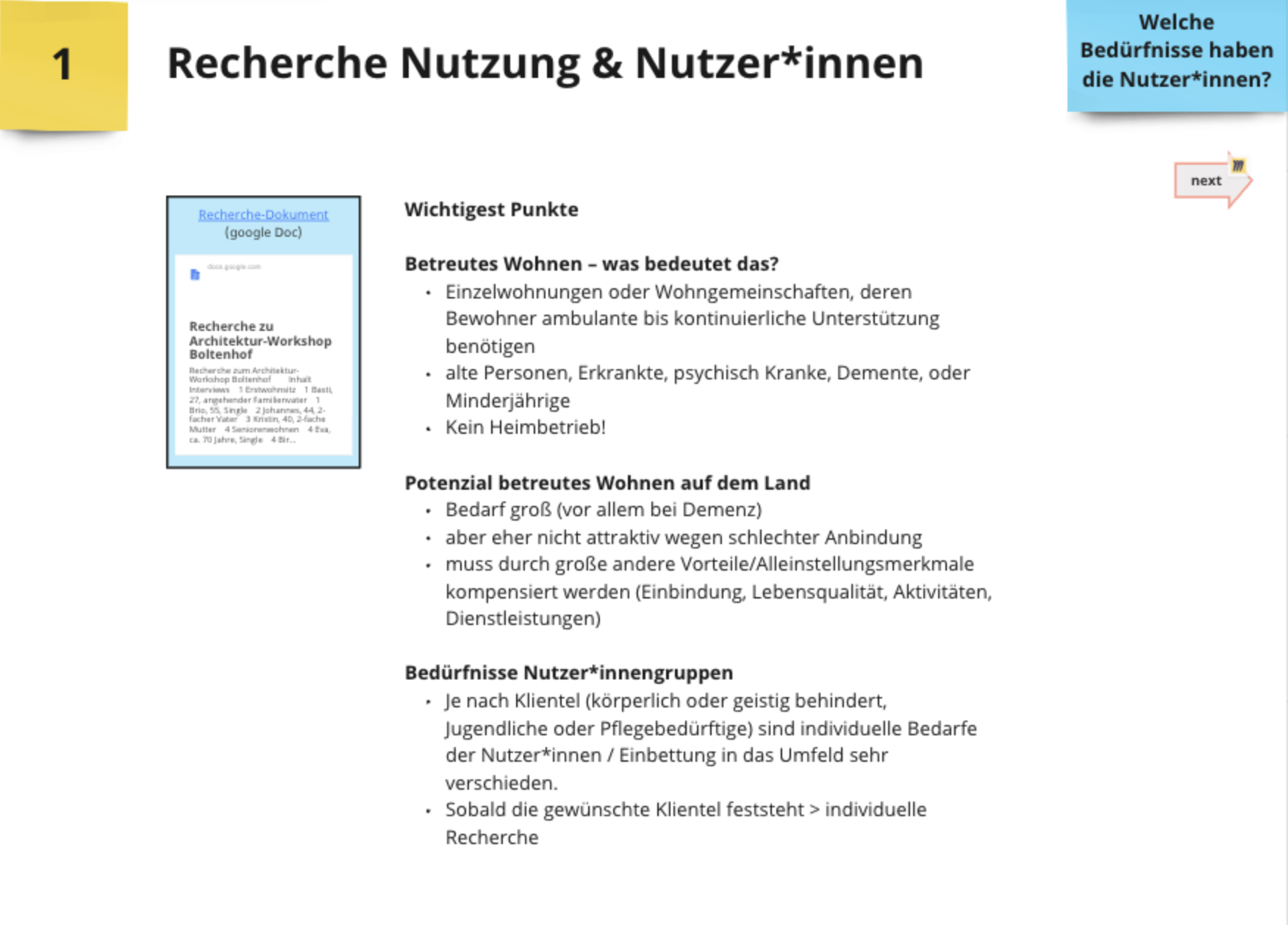

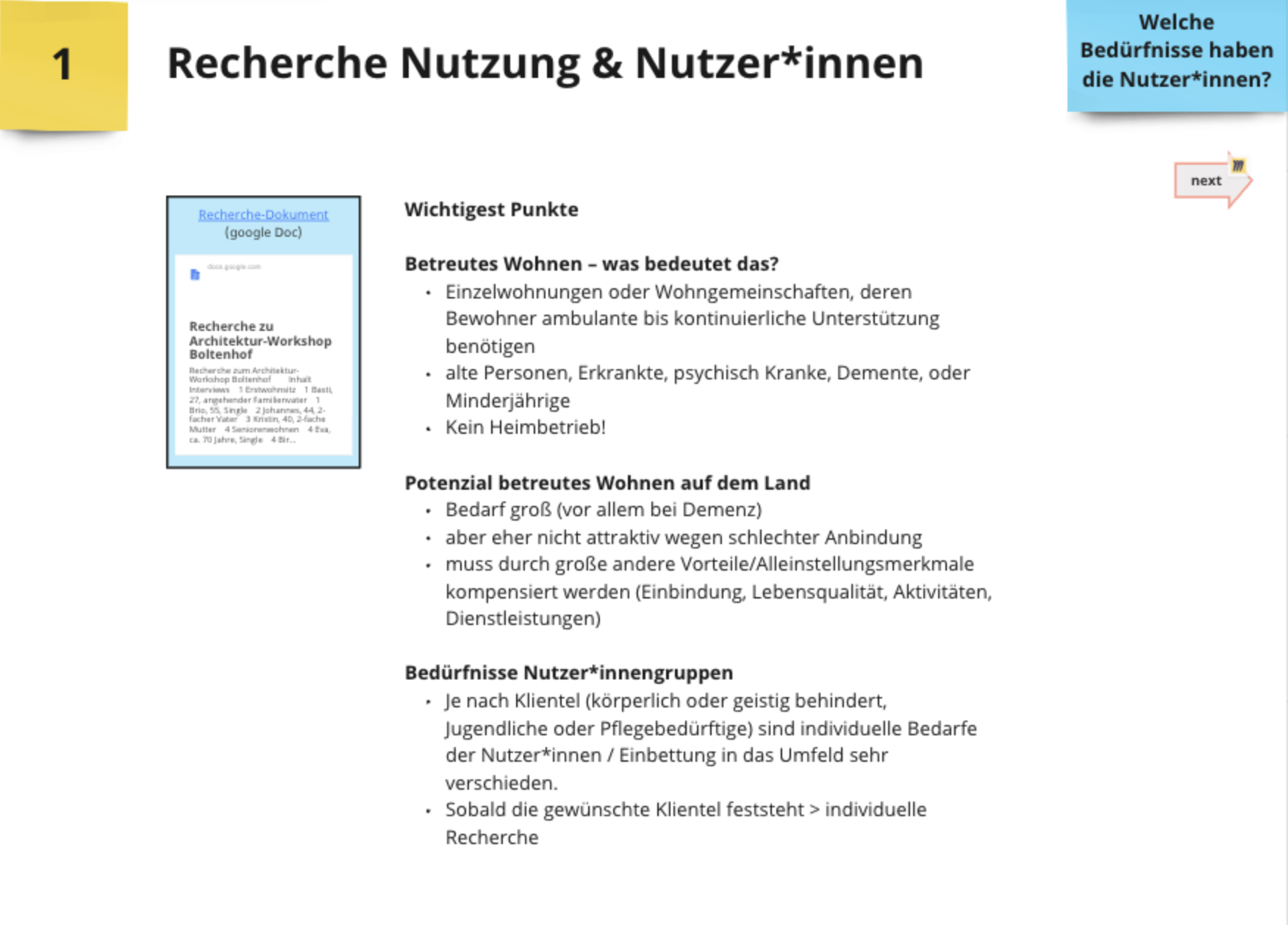

Die Ergebnisse der vorab durchgeführte Recherche zu wichtigen Rahmenbedingungen für "Betreutes Wohnen" wurden zu Beginn des Workshops besprochen.

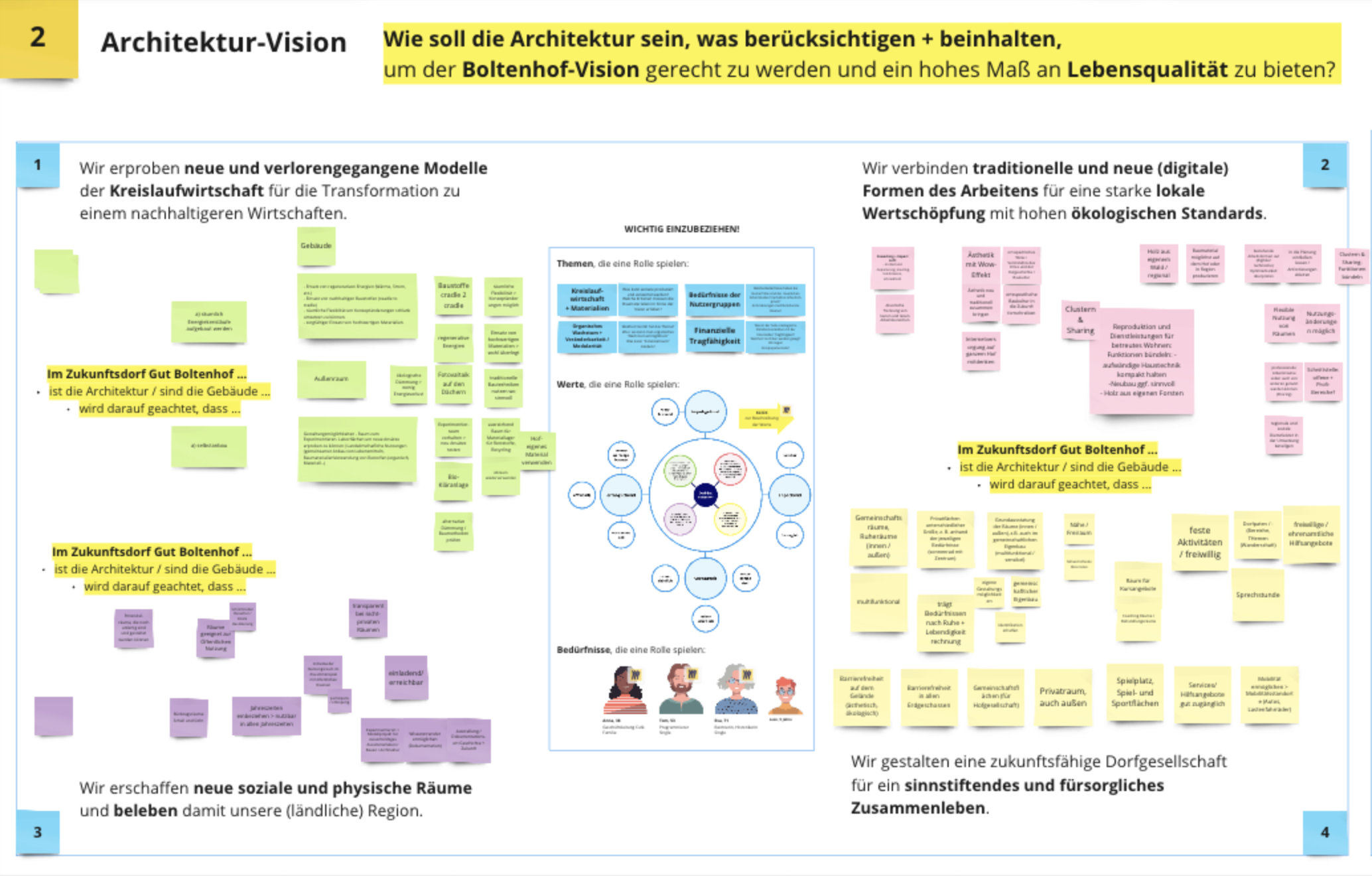

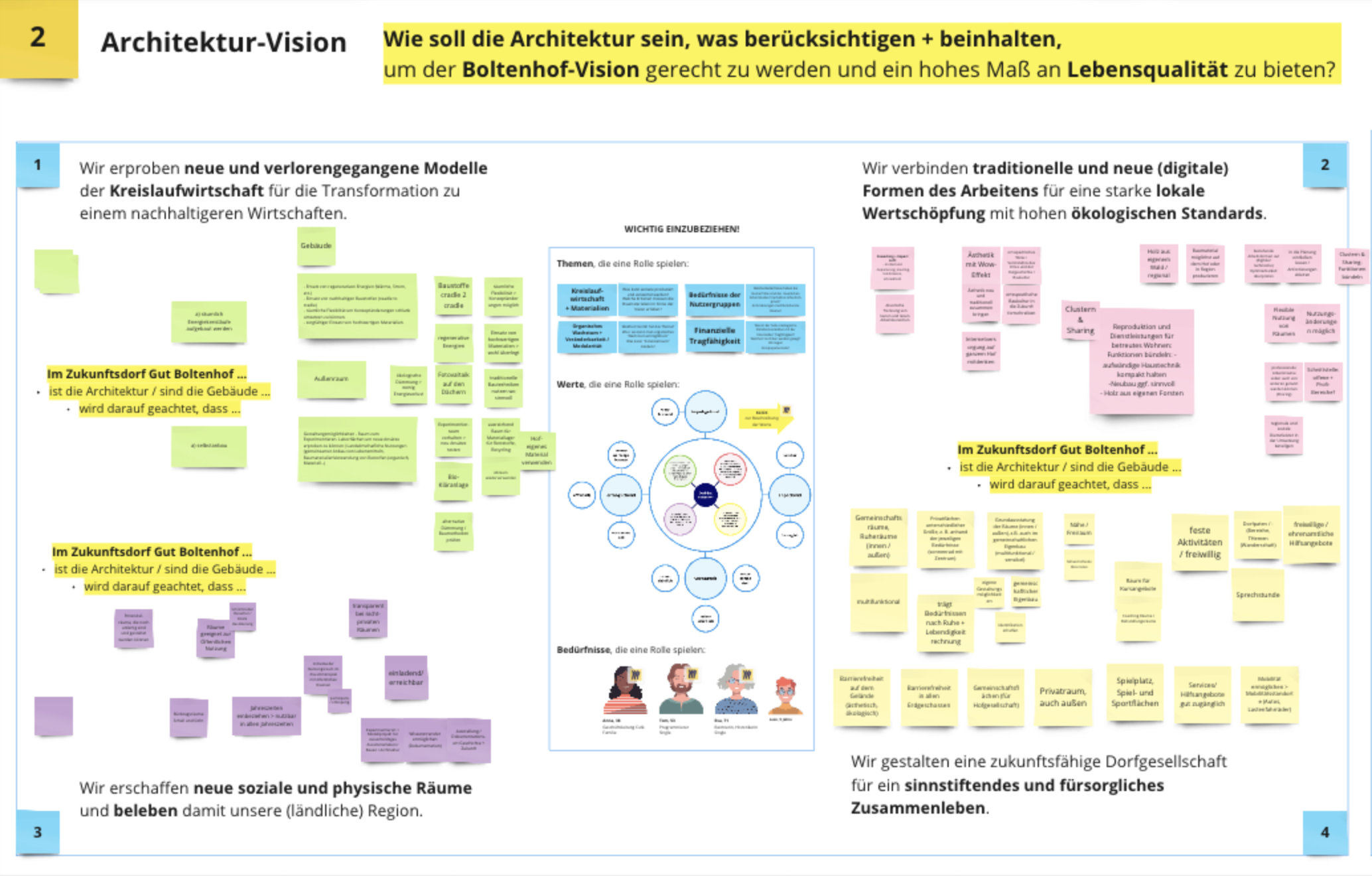

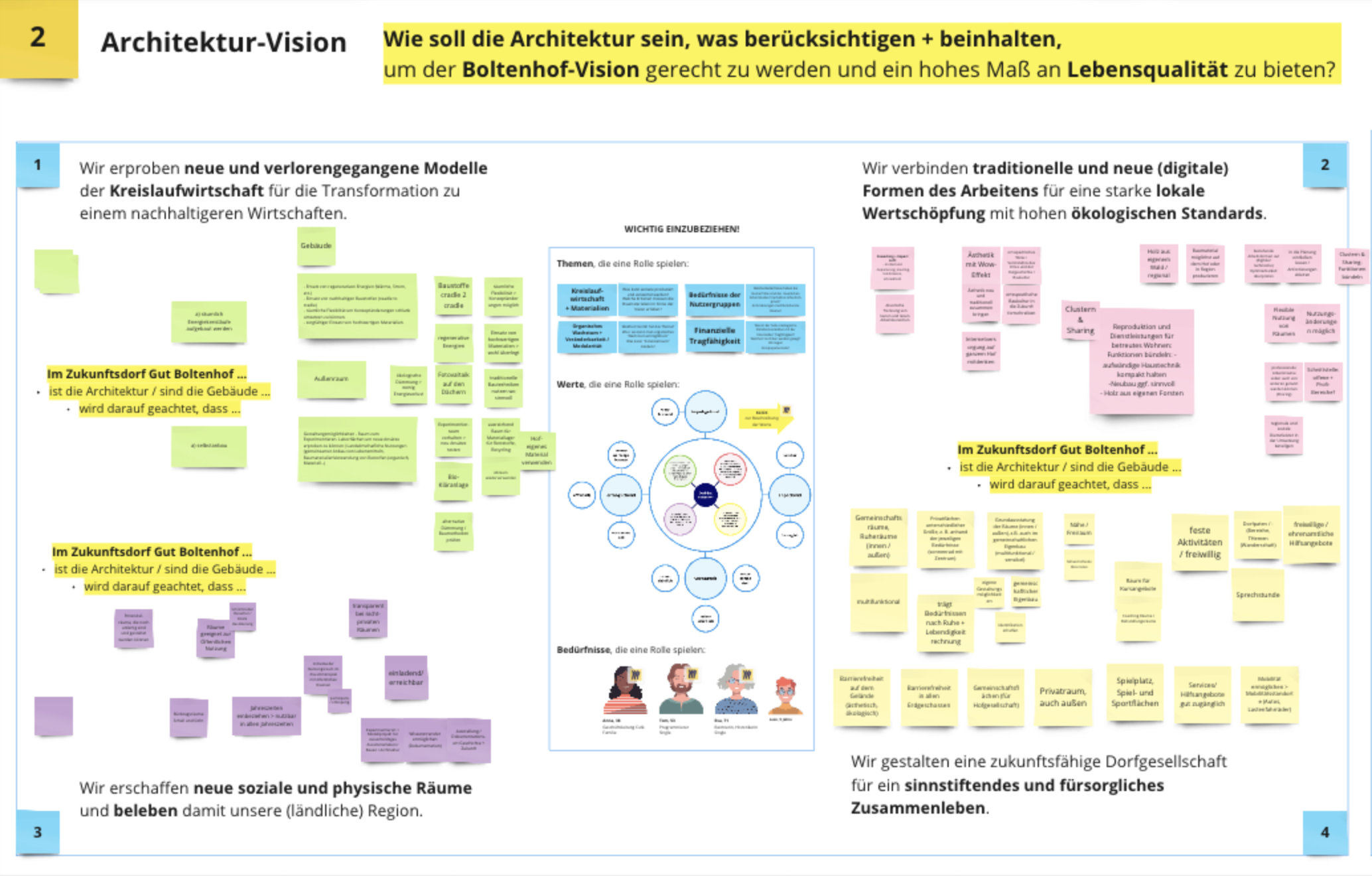

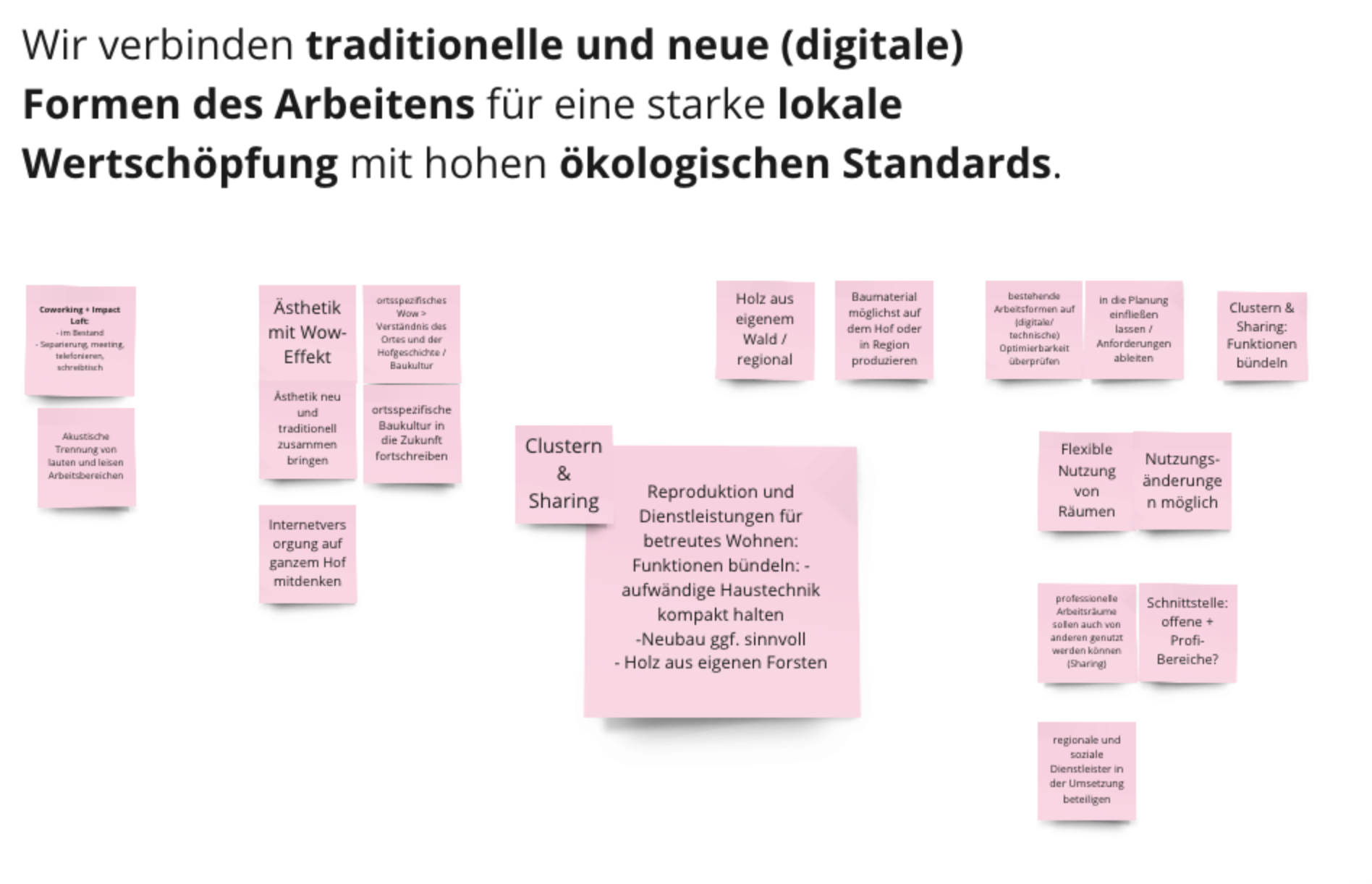

Die Ideen zu den Leitplanken wurden entlang der Visionssätze und mit Blick auf die Werte und Nutzer*innenbedürfnisse entwickelt.

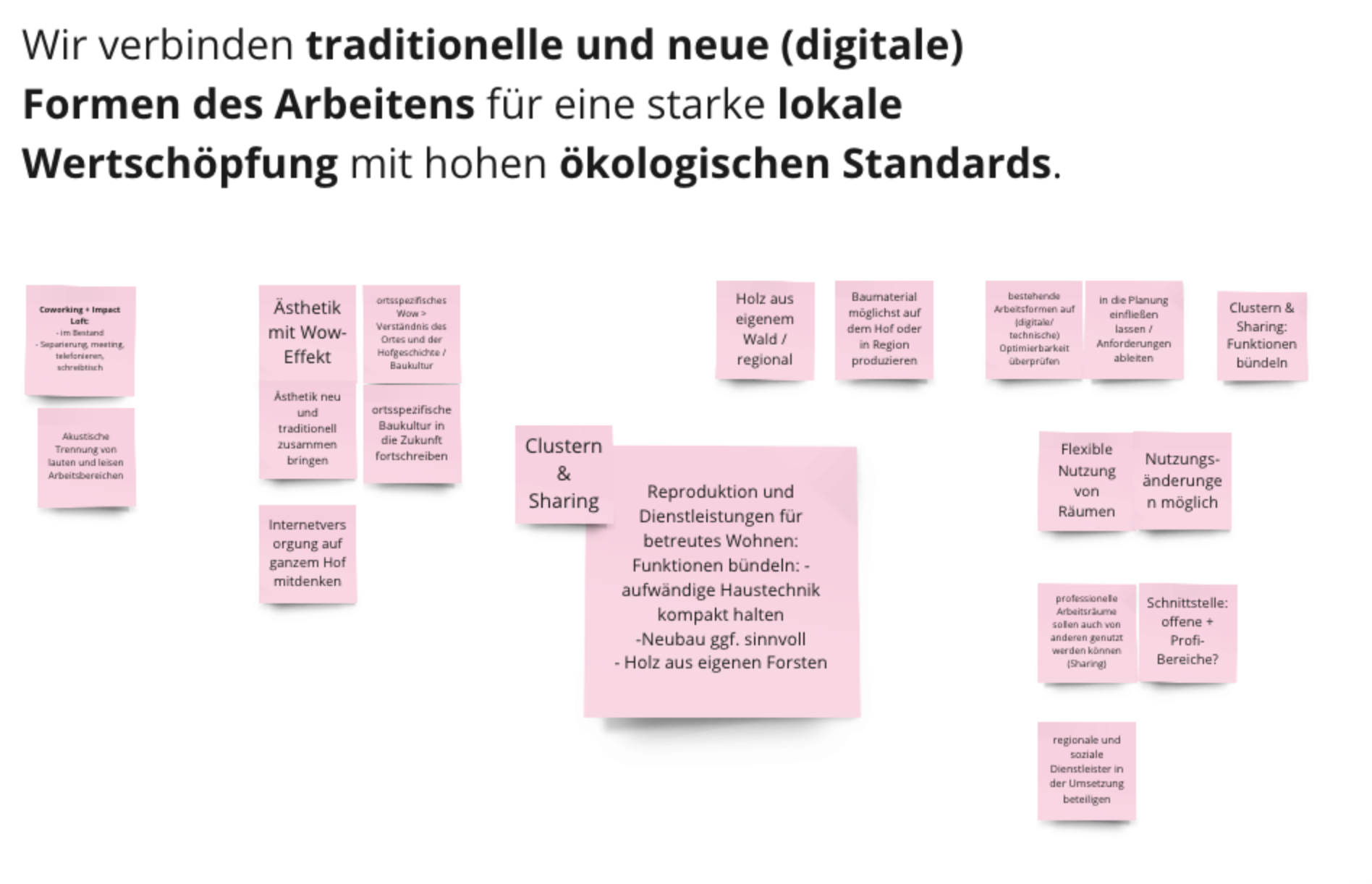

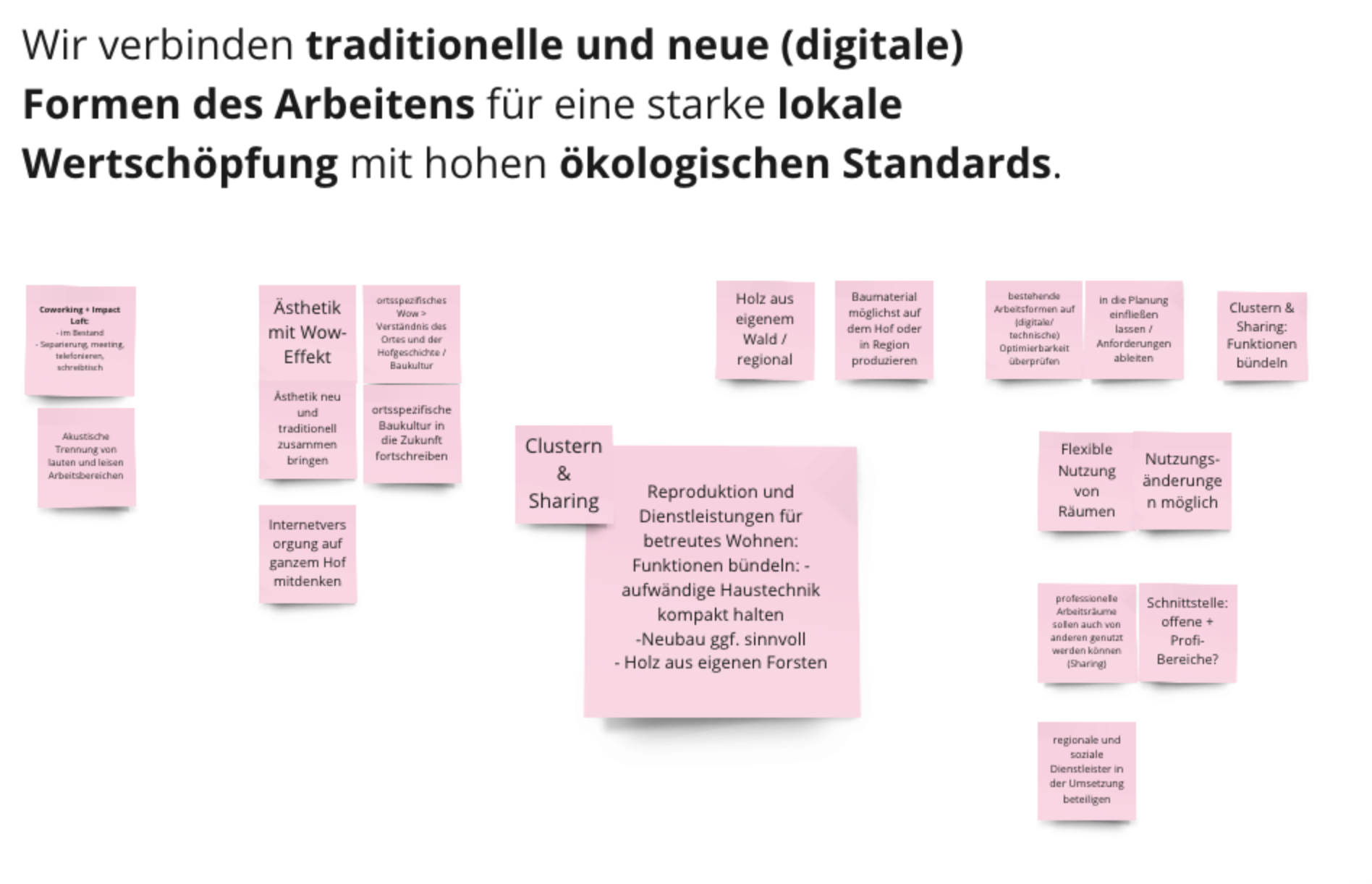

Im Kontext der einzelnen Visionssätze kamen viele verschiedene architektonischer Themen und Aspekte auf.

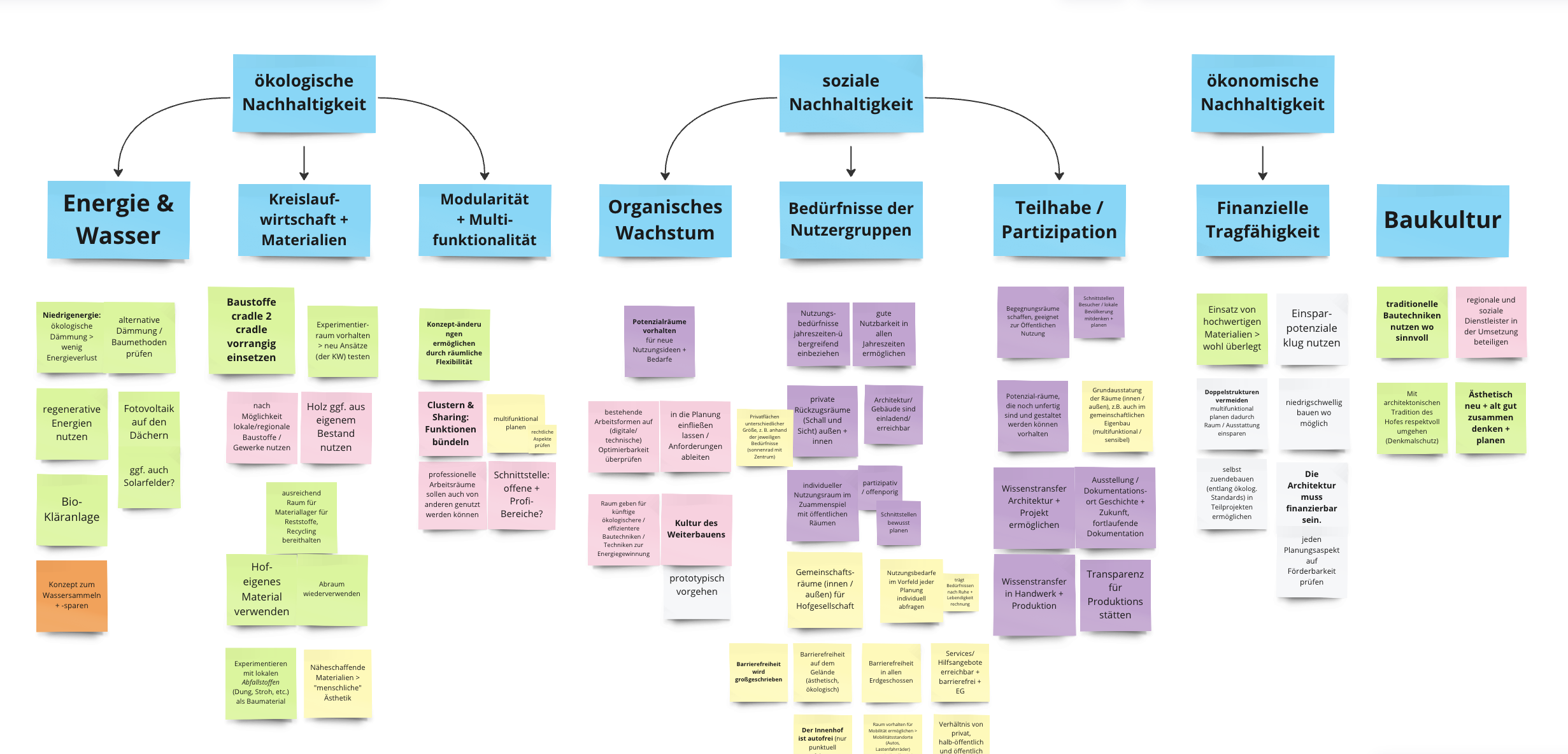

In Vorbereitung auf die Formulierung der finalen Leitplanken wurden die verschiedenen Kriterien thematisch geclustert.

Nach einer Befragung beispielhafter Einzelpersonen im Vorfeld wurden Personas für den Workshop erstellt und deren Bedürfnisse bei der Erstellung der Leitplanken berücksichtigt.

Die Ergebnisse der vorab durchgeführte Recherche zu wichtigen Rahmenbedingungen für "Betreutes Wohnen" wurden zu Beginn des Workshops besprochen.

Die Ideen zu den Leitplanken wurden entlang der Visionssätze und mit Blick auf die Werte und Nutzer*innenbedürfnisse entwickelt.

Im Kontext der einzelnen Visionssätze kamen viele verschiedene architektonischer Themen und Aspekte auf.

In Vorbereitung auf die Formulierung der finalen Leitplanken wurden die verschiedenen Kriterien thematisch geclustert.

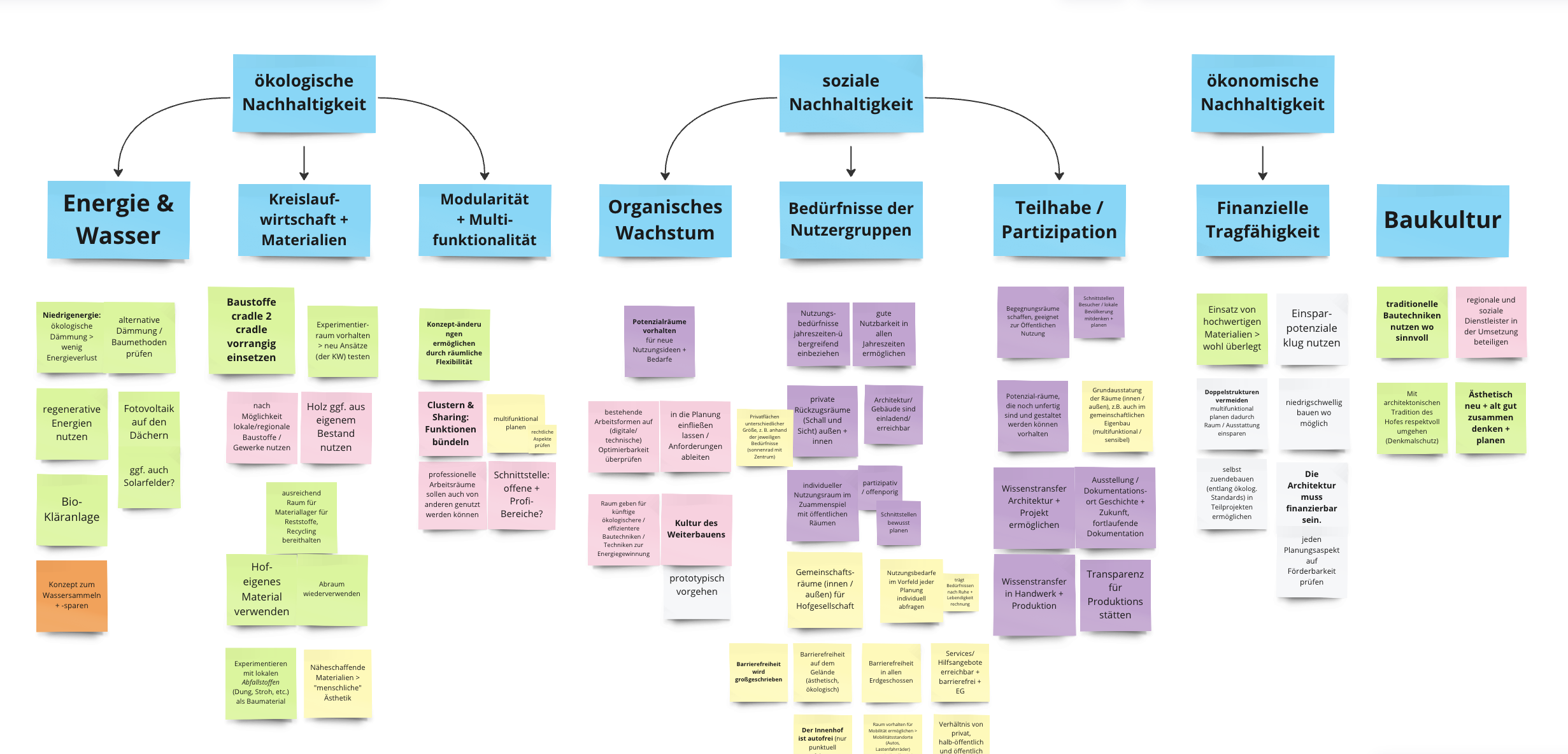

Am Architektur-Workshop nahmen neben den Besitzern und dem Architekten des Projekts auch ein externer Experte für betreutes Wohnen sowie die Prozessbegleitung teil. Der zweite Workshop baute auf den Ergebnissen des ersten auf: anhand der Vision/Mission des Projekts wurden ökologische, soziale und baukulturelle Aspekte zusammengetragen, die eine Rolle bei der Architekturplanung spielen. Dabei wurden die im Vorfeld entwickelten Personas mit ihren Nutzerbedürfnissen einbezogen. Ebenso die zuvor ermittelten Rahmenbedingungen für Betreutes und Senioren-Wohnen. Das Clustern in einzelne Themenbereiche diente als Vorstufe zur finalen Definition der Architektur-Leitplanken.

Workshopleitung: Julia Paaß, Netzwerk Zukunftsorte

Nach einer Befragung beispielhafter Einzelpersonen im Vorfeld wurden Personas für den Workshop erstellt und deren Bedürfnisse bei der Erstellung der Leitplanken berücksichtigt.

Die Ergebnisse der vorab durchgeführte Recherche zu wichtigen Rahmenbedingungen für "Betreutes Wohnen" wurden zu Beginn des Workshops besprochen.

Die Ideen zu den Leitplanken wurden entlang der Visionssätze und mit Blick auf die Werte und Nutzer*innenbedürfnisse entwickelt.

Im Kontext der einzelnen Visionssätze kamen viele verschiedene architektonischer Themen und Aspekte auf.

In Vorbereitung auf die Formulierung der finalen Leitplanken wurden die verschiedenen Kriterien thematisch geclustert.

Nach einer Befragung beispielhafter Einzelpersonen im Vorfeld wurden Personas für den Workshop erstellt und deren Bedürfnisse bei der Erstellung der Leitplanken berücksichtigt.

Die Ergebnisse der vorab durchgeführte Recherche zu wichtigen Rahmenbedingungen für "Betreutes Wohnen" wurden zu Beginn des Workshops besprochen.

Die Ideen zu den Leitplanken wurden entlang der Visionssätze und mit Blick auf die Werte und Nutzer*innenbedürfnisse entwickelt.

Im Kontext der einzelnen Visionssätze kamen viele verschiedene architektonischer Themen und Aspekte auf.

In Vorbereitung auf die Formulierung der finalen Leitplanken wurden die verschiedenen Kriterien thematisch geclustert.

Am Architektur-Workshop nahmen neben den Besitzern und dem Architekten des Projekts auch ein externer Experte für betreutes Wohnen sowie die Prozessbegleitung teil. Der zweite Workshop baute auf den Ergebnissen des ersten auf: anhand der Vision/Mission des Projekts wurden ökologische, soziale und baukulturelle Aspekte zusammengetragen, die eine Rolle bei der Architekturplanung spielen. Dabei wurden die im Vorfeld entwickelten Personas mit ihren Nutzerbedürfnissen einbezogen. Ebenso die zuvor ermittelten Rahmenbedingungen für Betreutes und Senioren-Wohnen. Das Clustern in einzelne Themenbereiche diente als Vorstufe zur finalen Definition der Architektur-Leitplanken.

Workshopleitung: Julia Paaß, Netzwerk Zukunftsorte

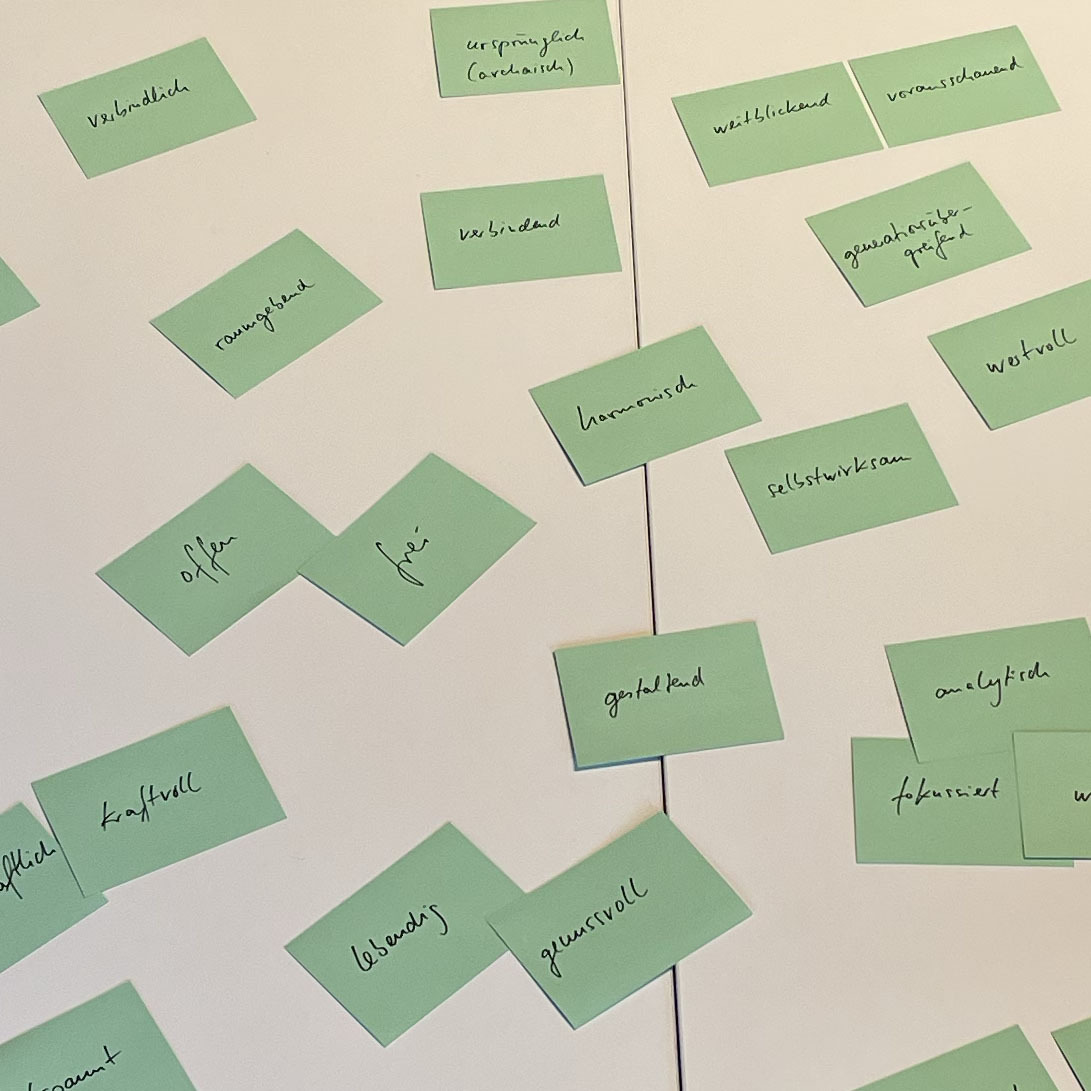

Bei diesem Stakeholder-Workshop wollten wir die Gruppen einbinden, die für das Dorf Gut Boltenhof am wichtigsten sind: Menschen die heute und vor allem künftig vor Ort leben & arbeiten (werden). Dabei luden wir stellvertretend für die einzelnen Stakeholder-Gruppen ausgesuchte Akteur:innen ein, um den Blick & das Interesse der unterschiedlichen Stakeholder auf die zukünftige Entwicklung des Hofs zu verstehen.

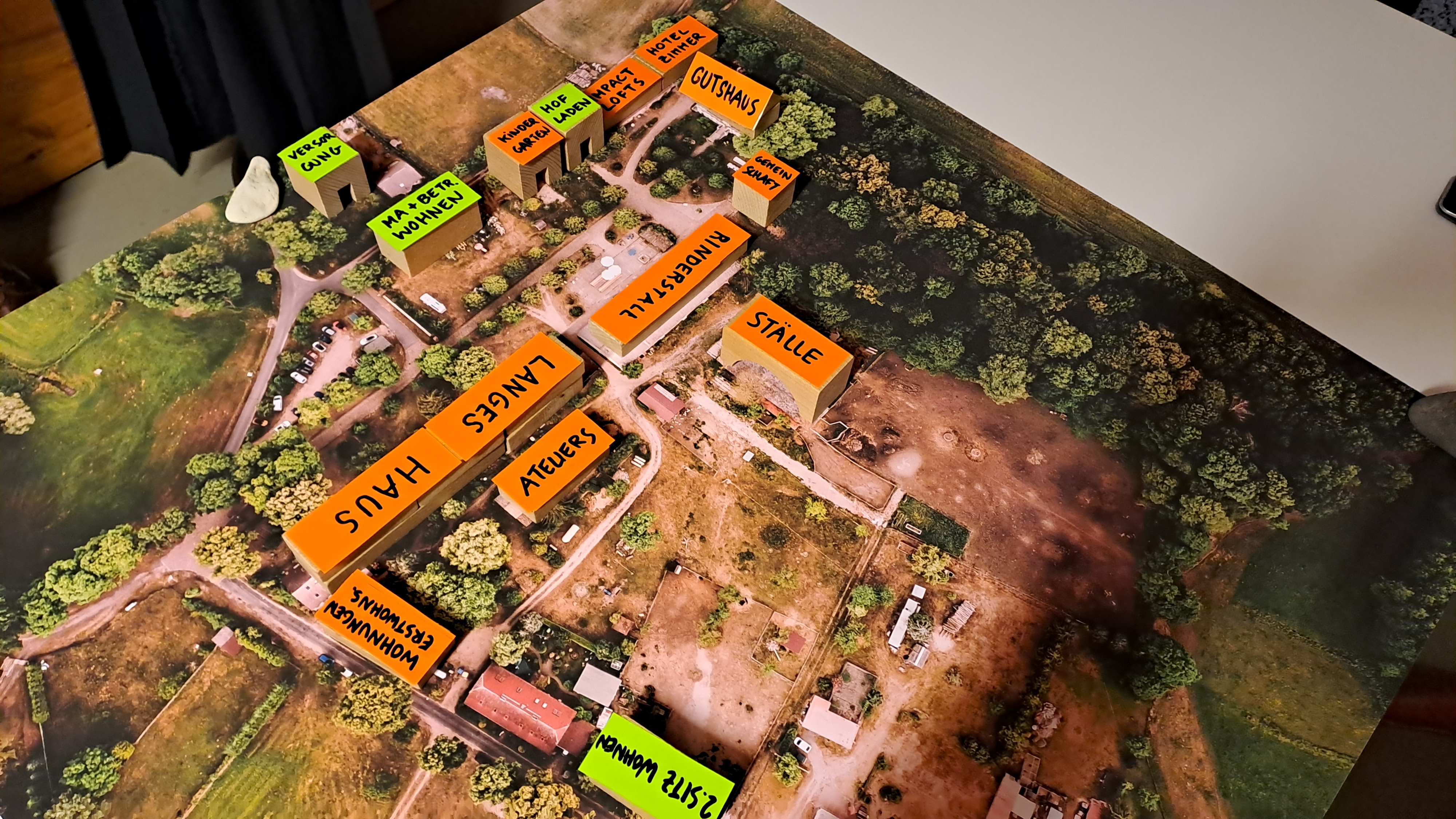

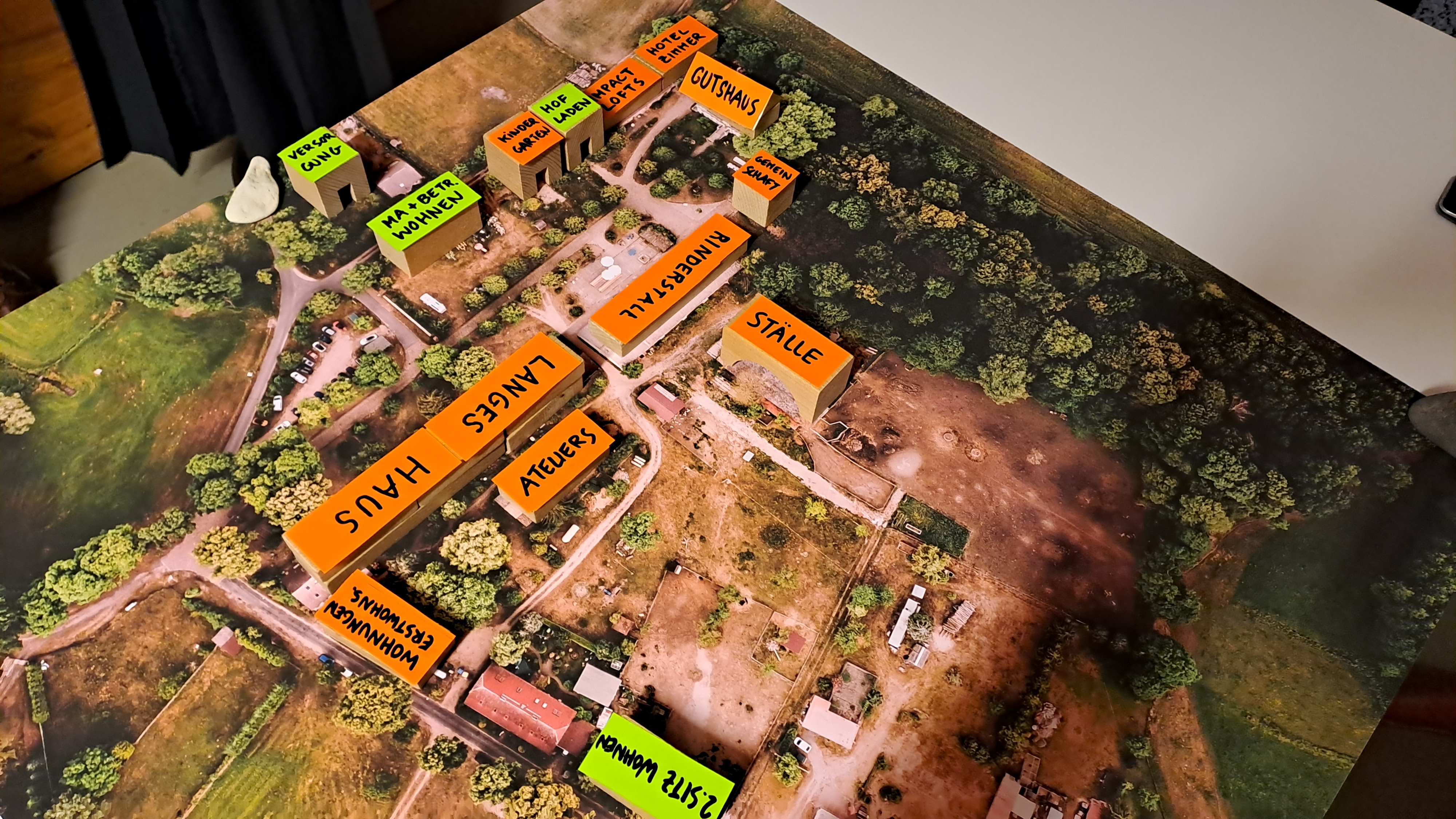

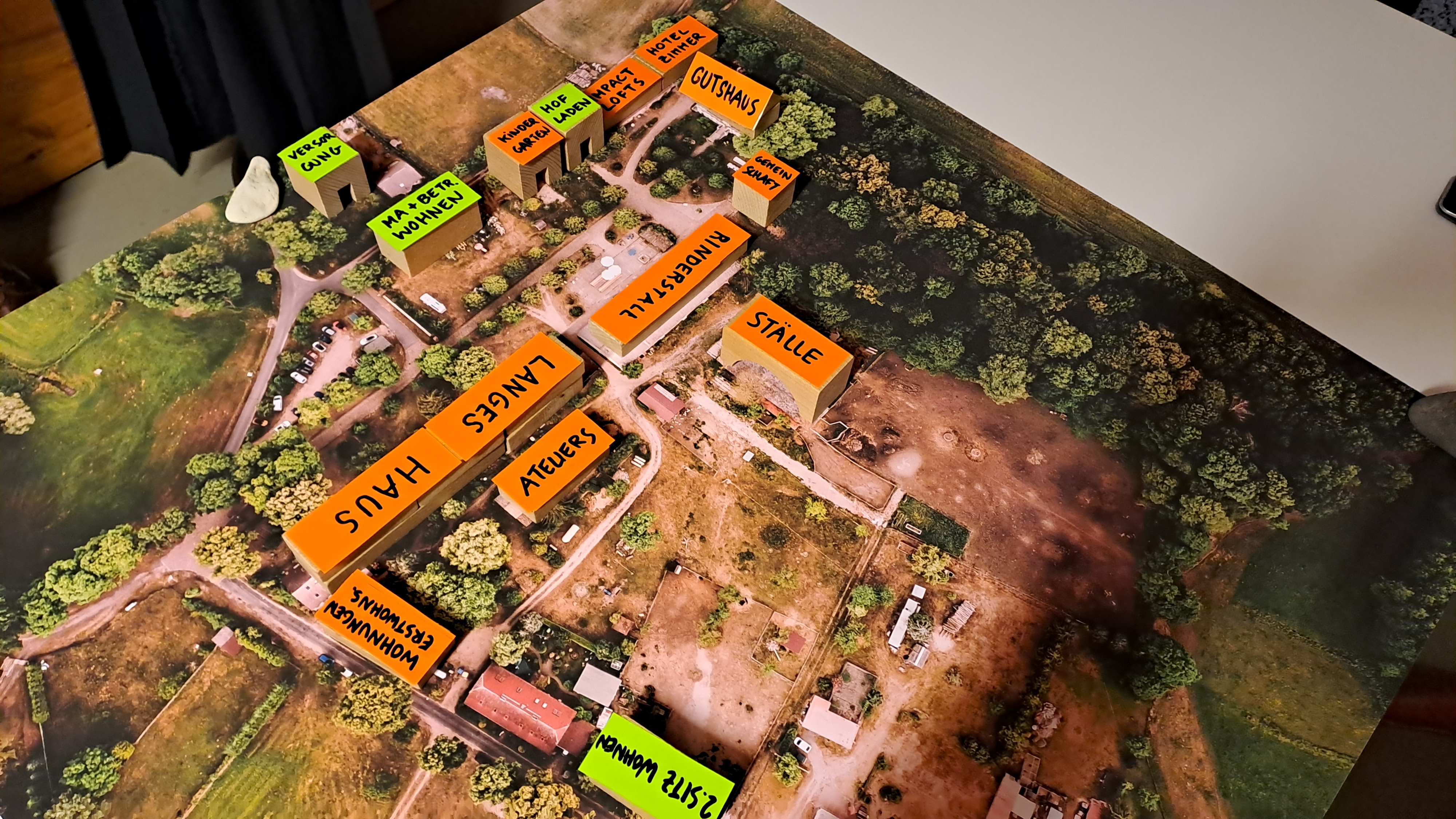

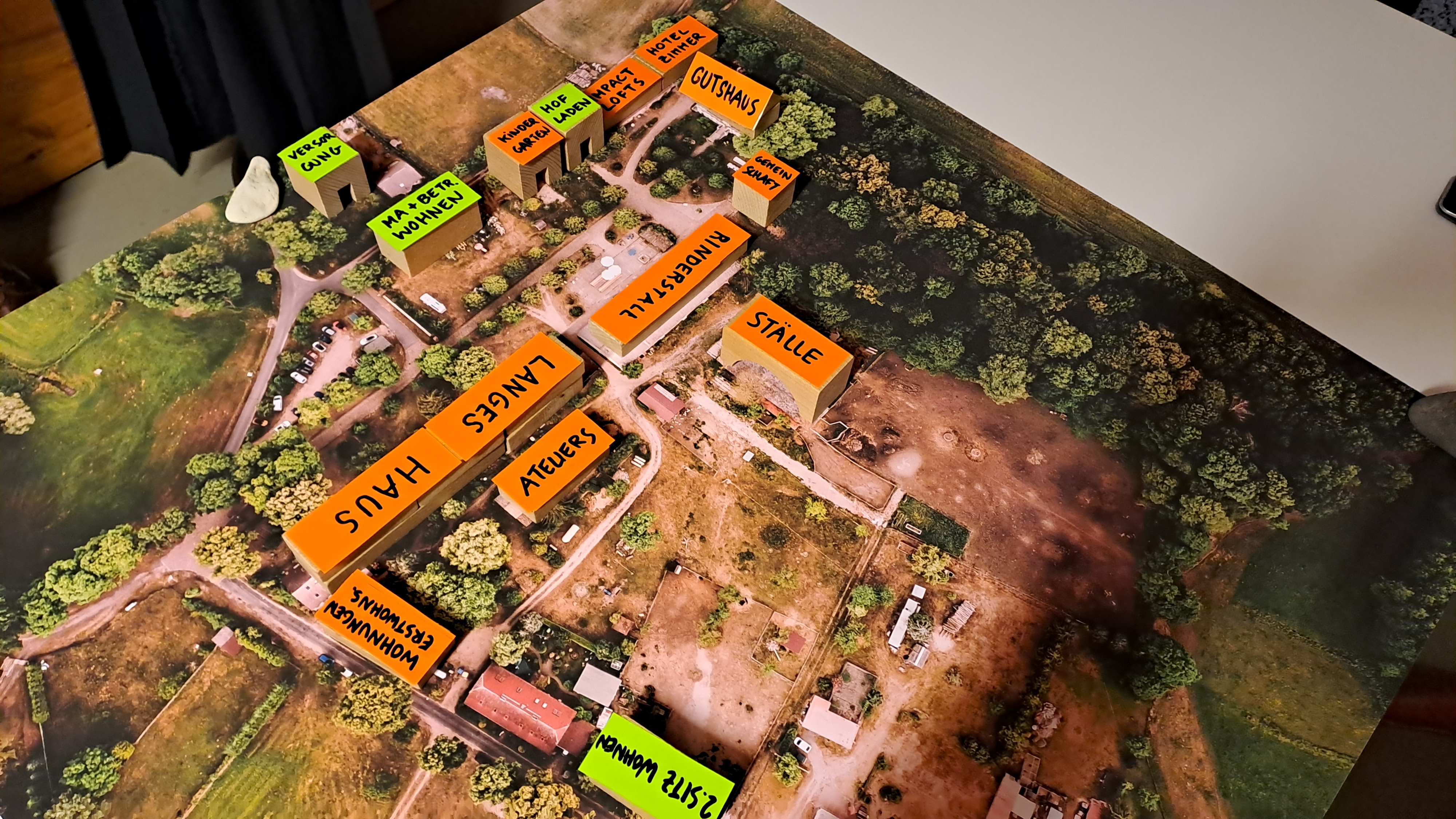

Eine Dorf-Vision in Bauklötzen: Um sich die räumliche Ausdehnung des Dorfes und die Veränderungen auf dem Hof vorstellen zu können, versammeln sich alle um ein spielerisches 3D-Modell.

Jan-Uwe erzählt seine Vision anhand der neuen und umzubauenden Gebäude.

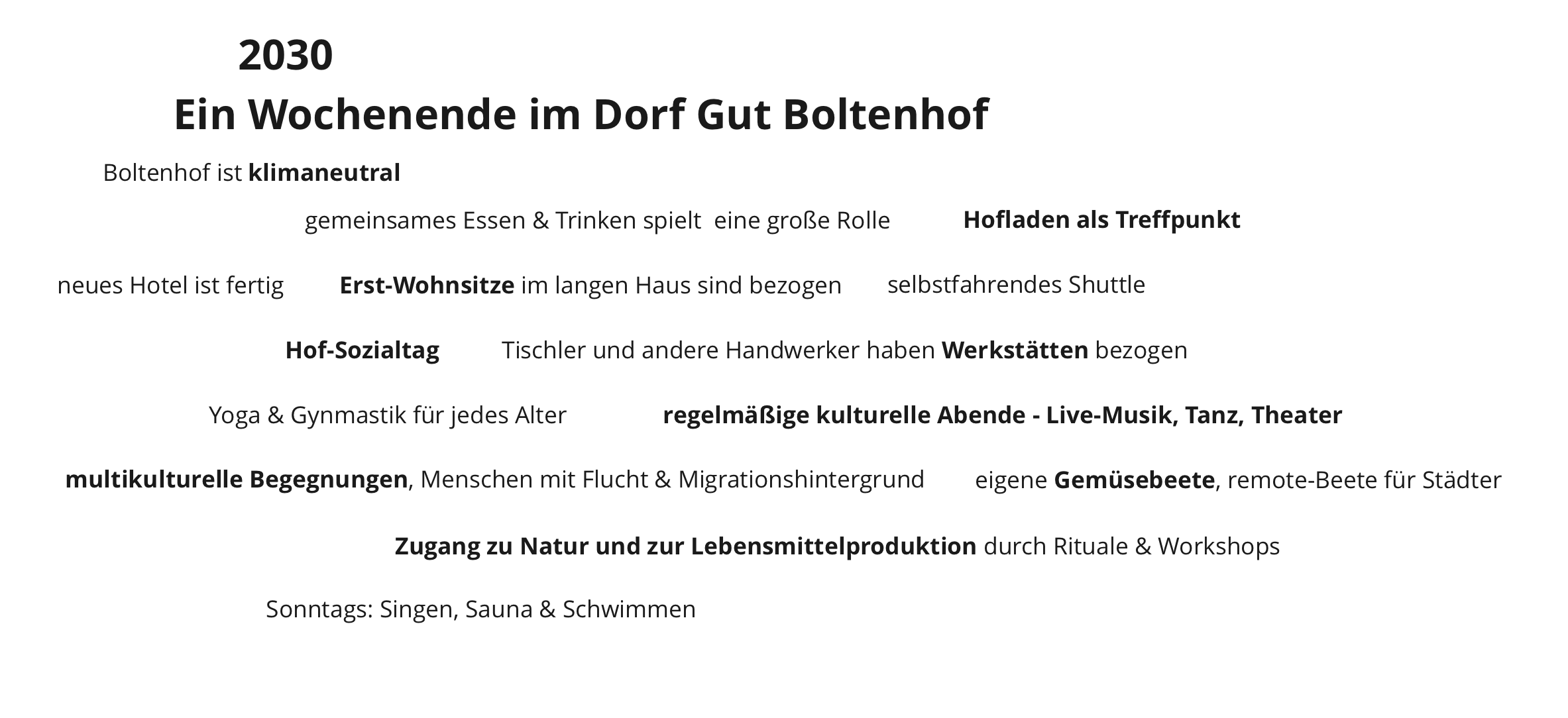

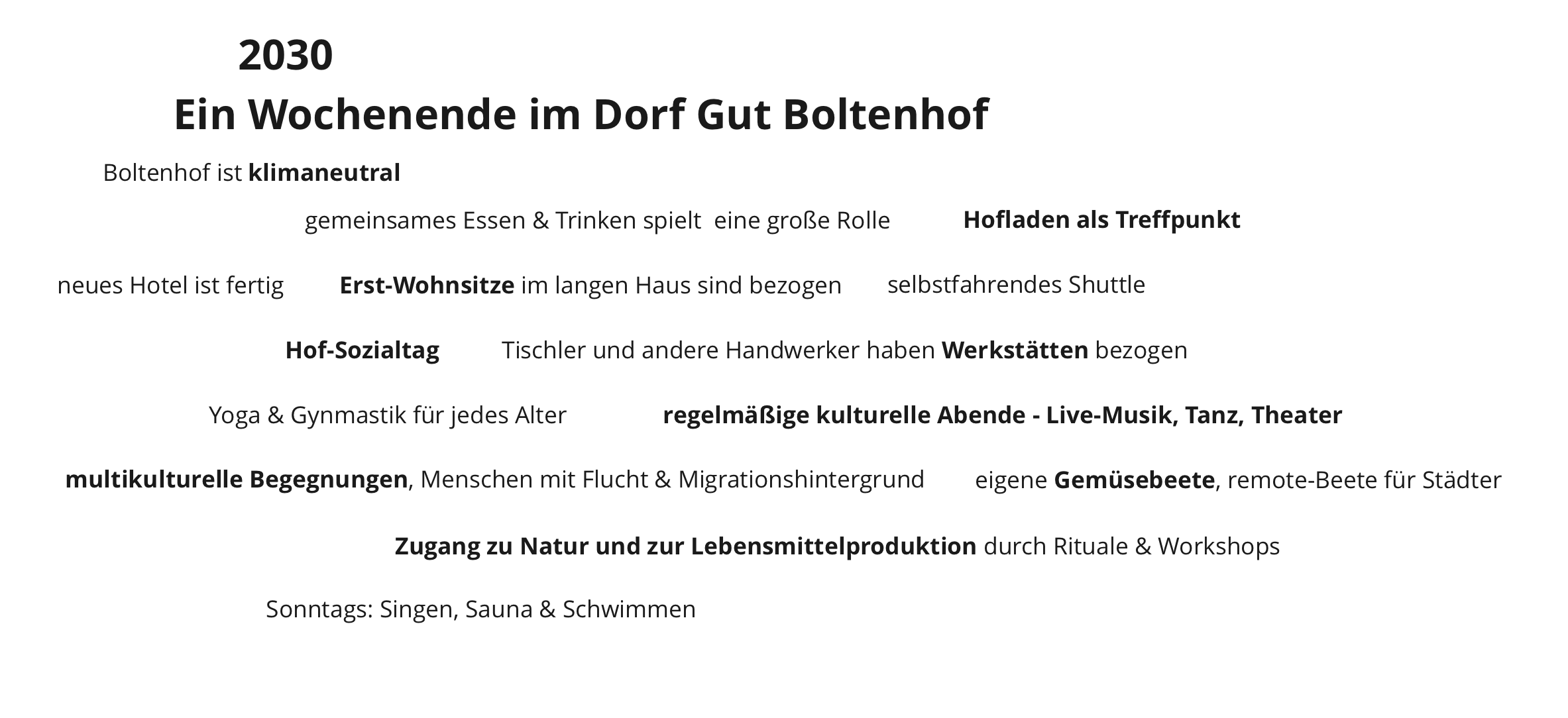

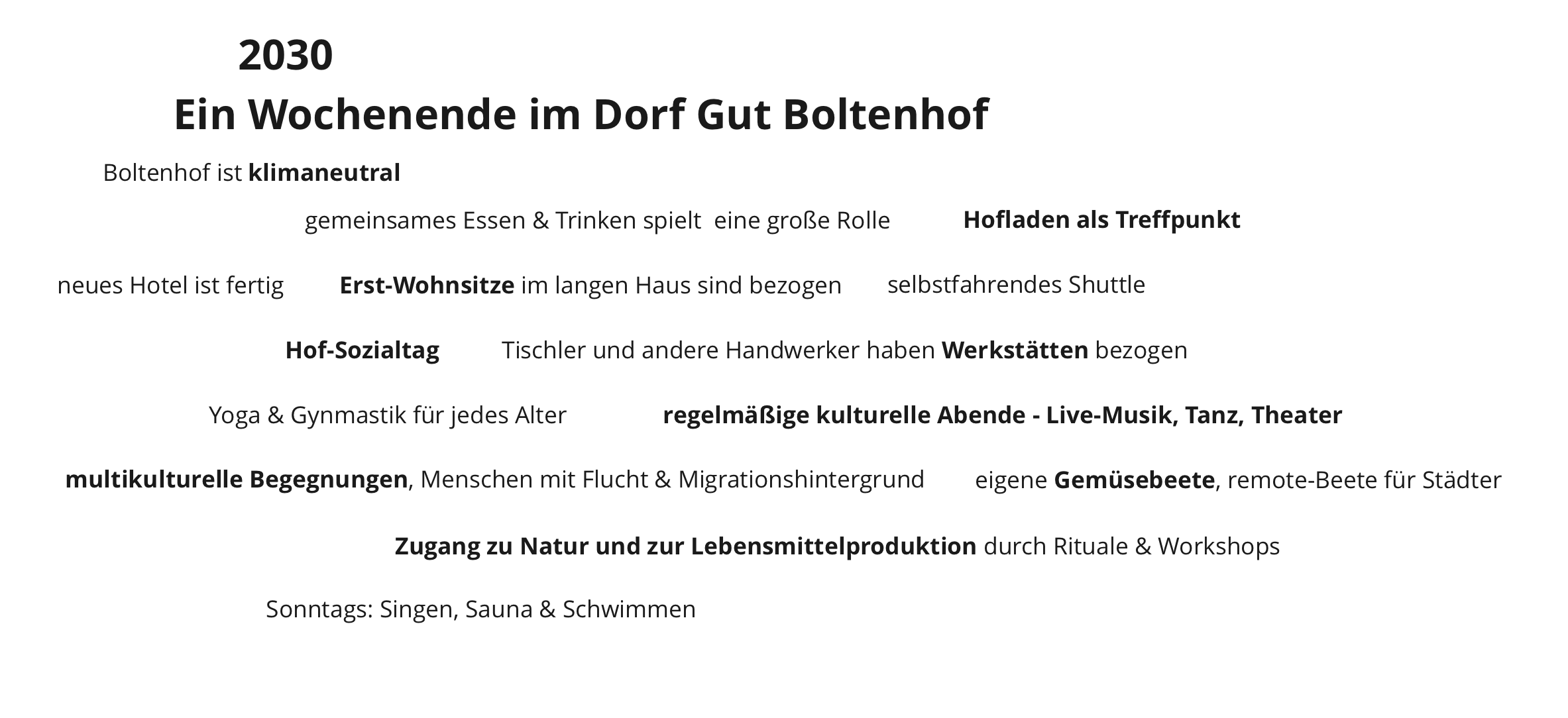

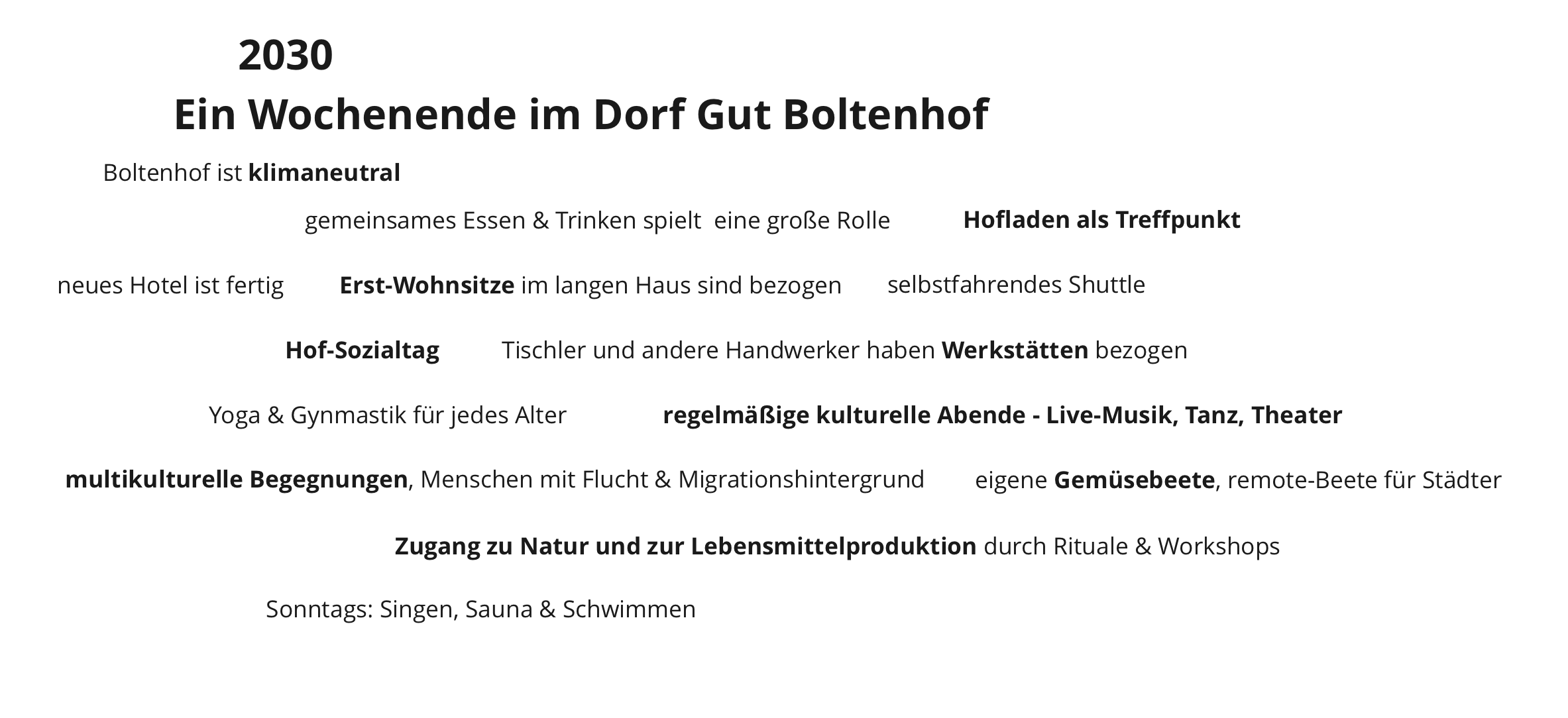

Zukunftsbilder gemeinsam entwickeln: In Kleingruppen erzählt man sich gegenseitig ein Wochenende im Dorf im Jahr 2030.

Ein Auszug aus den gemeinsamen Zukunftsbildern, die zusammen getragen wurden.

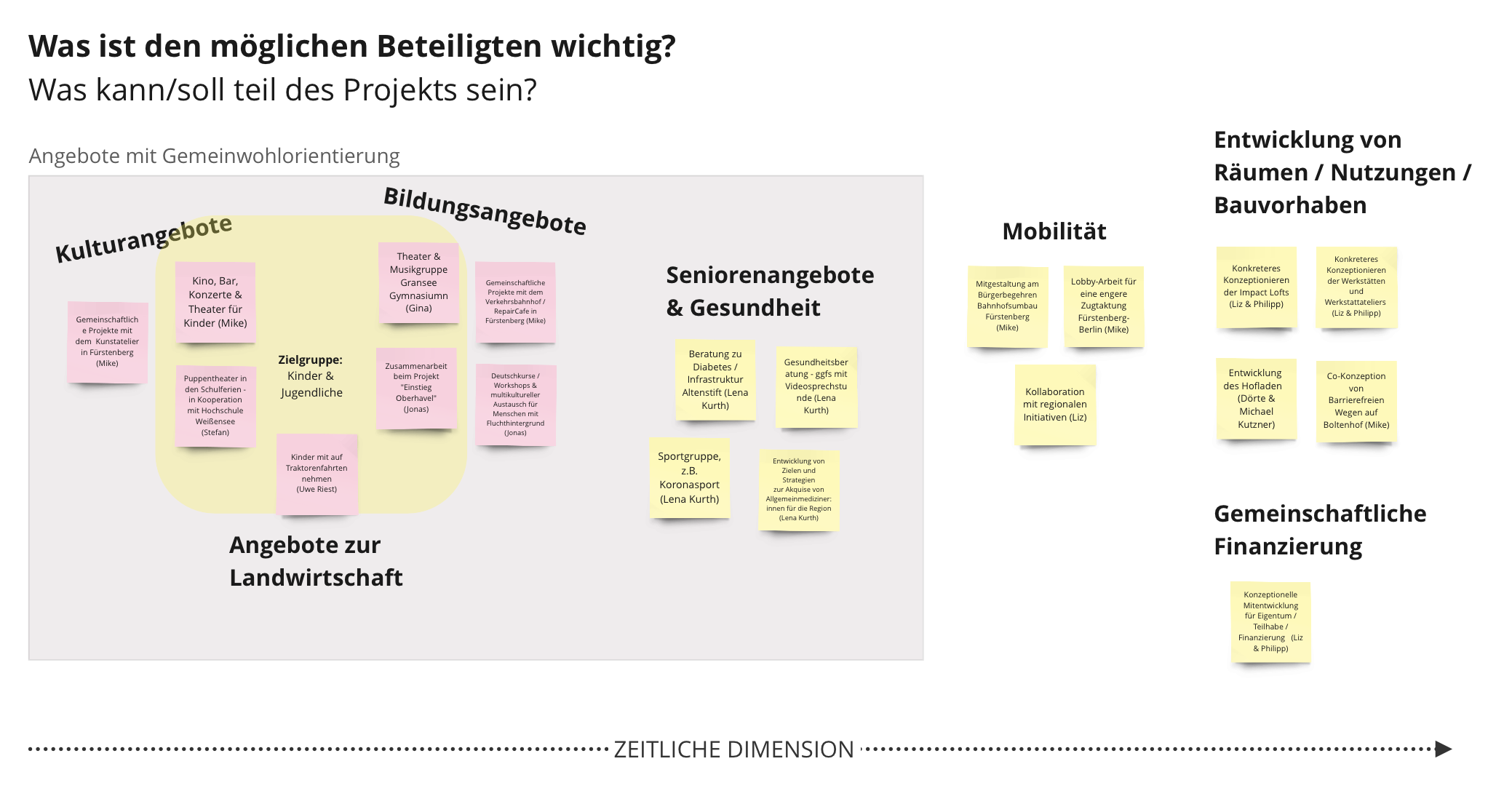

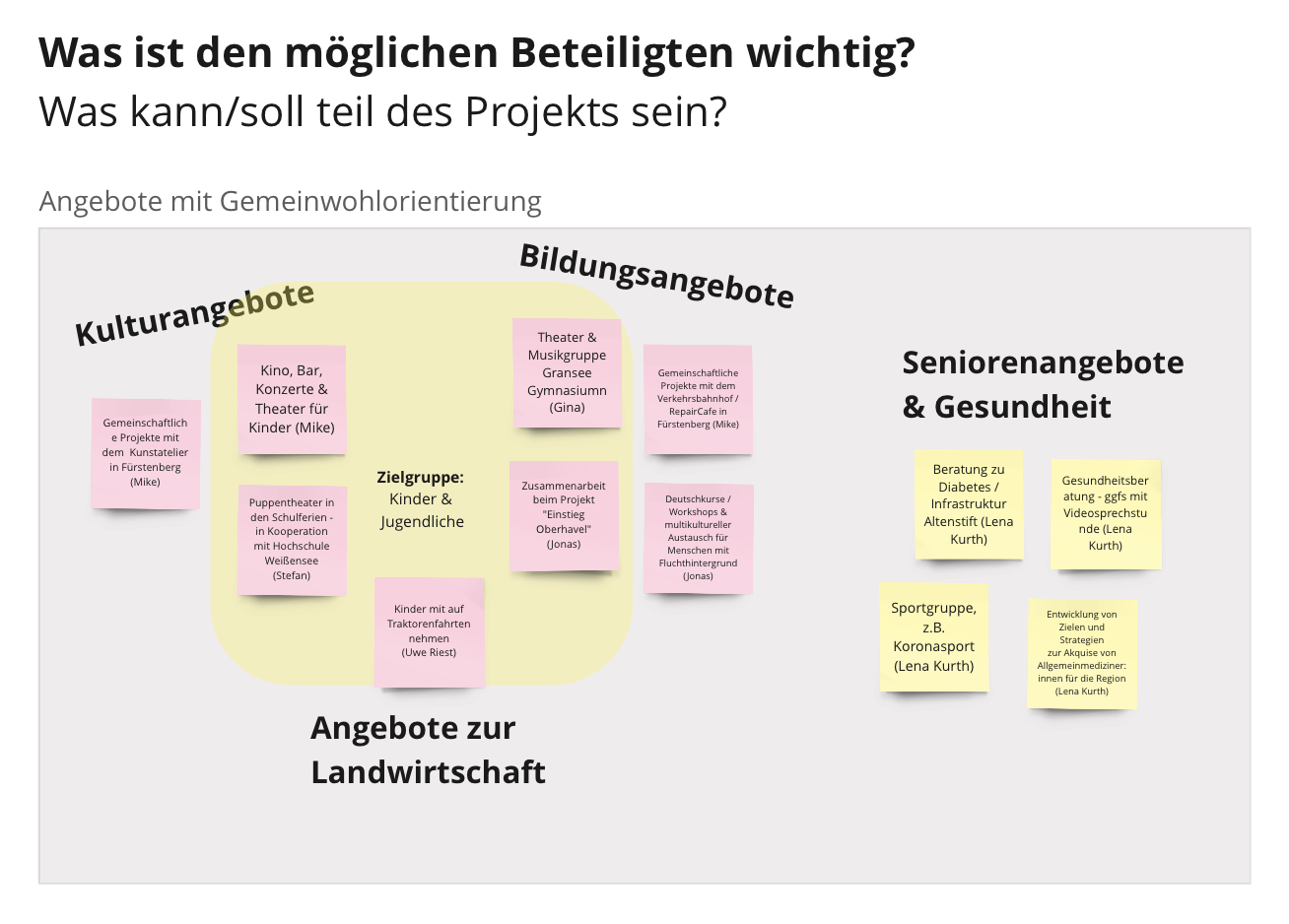

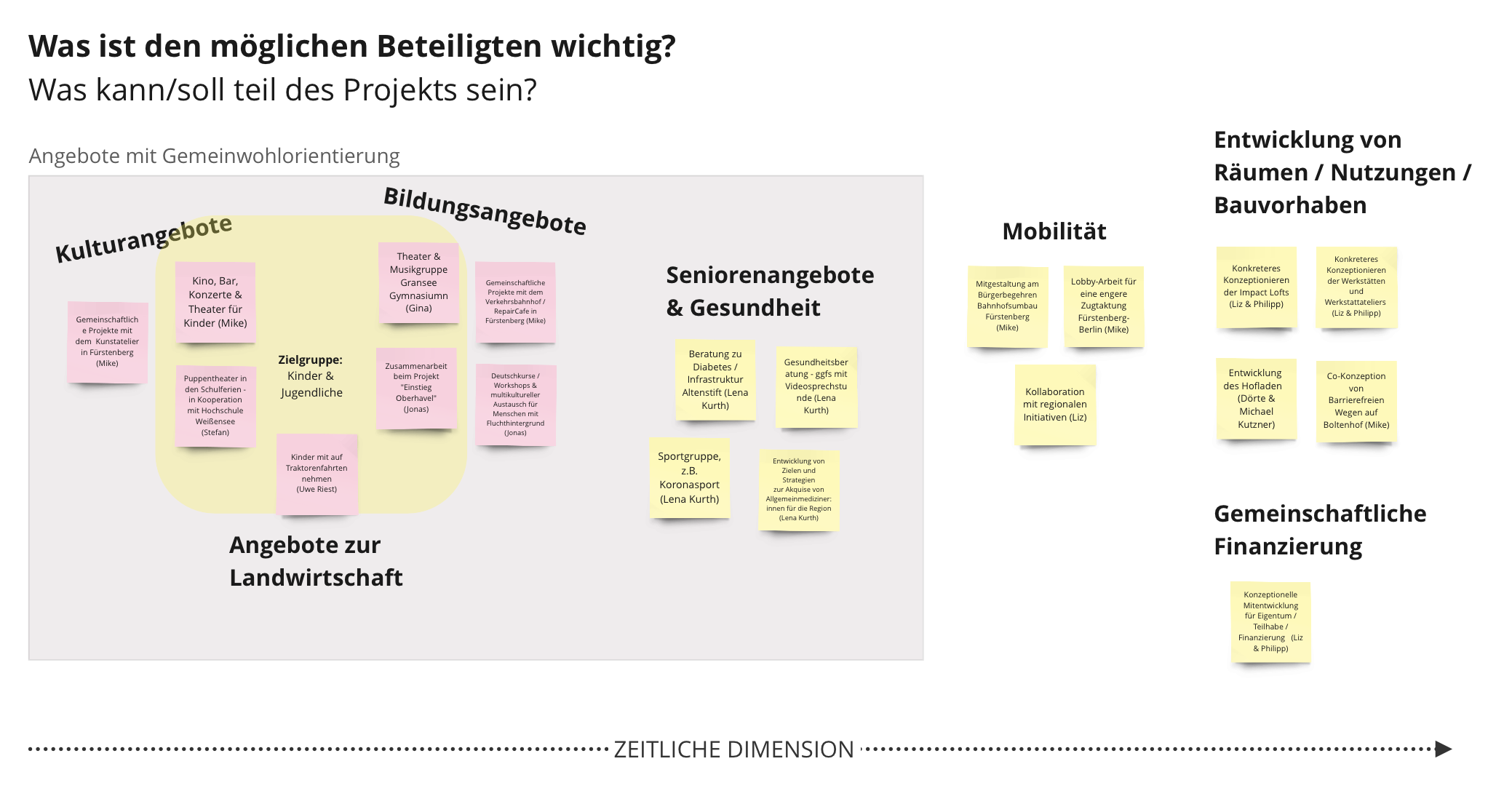

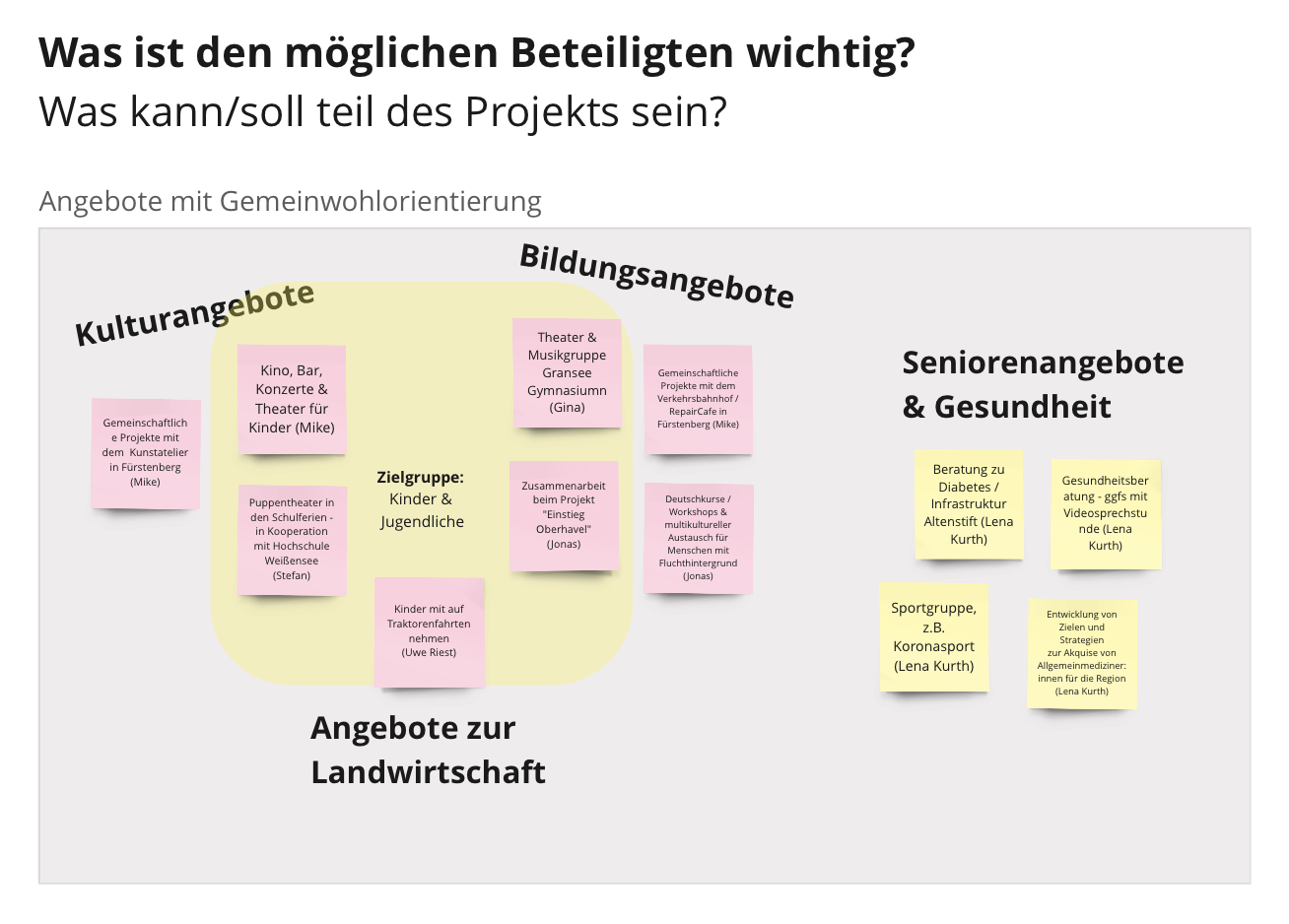

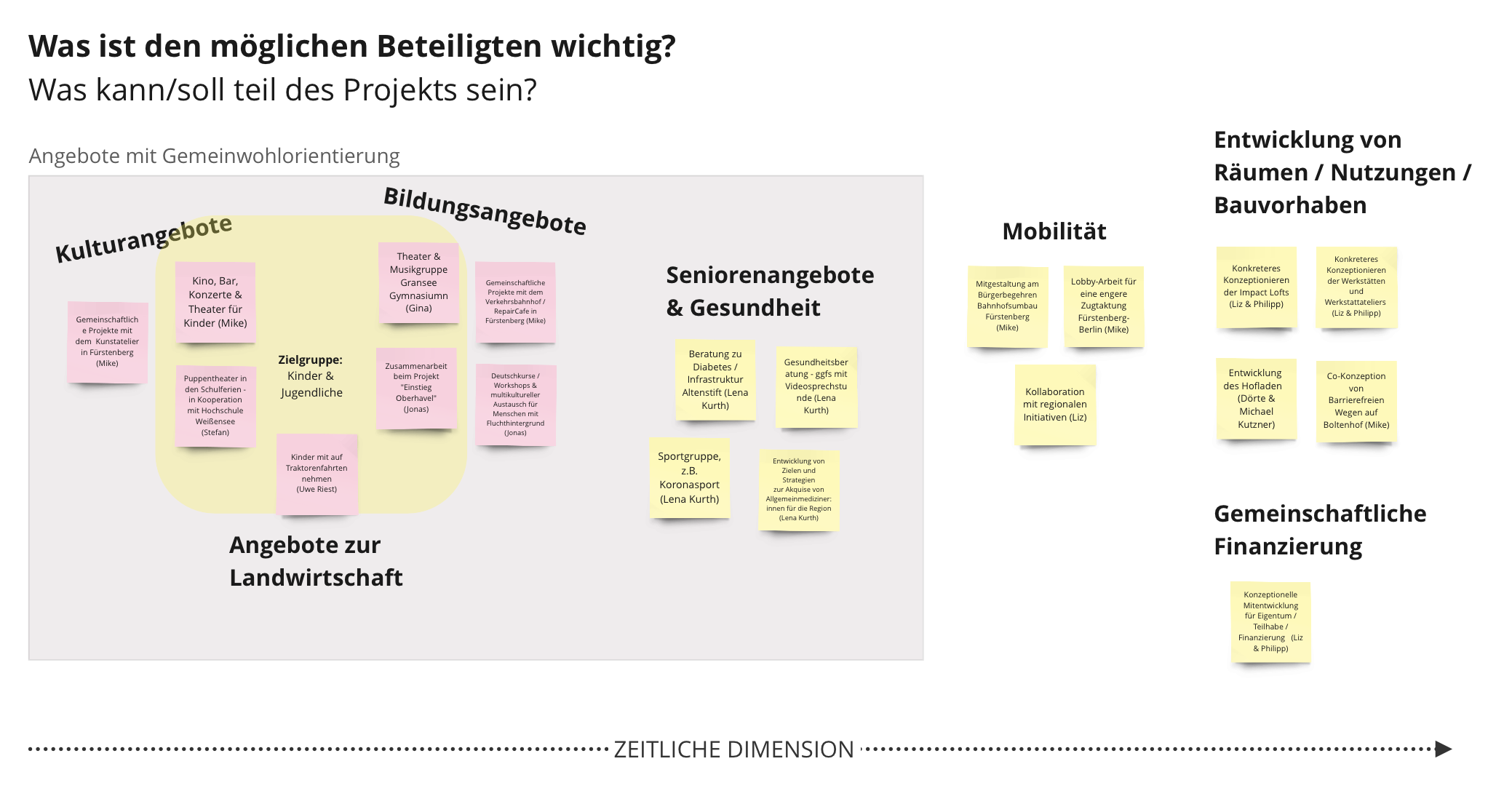

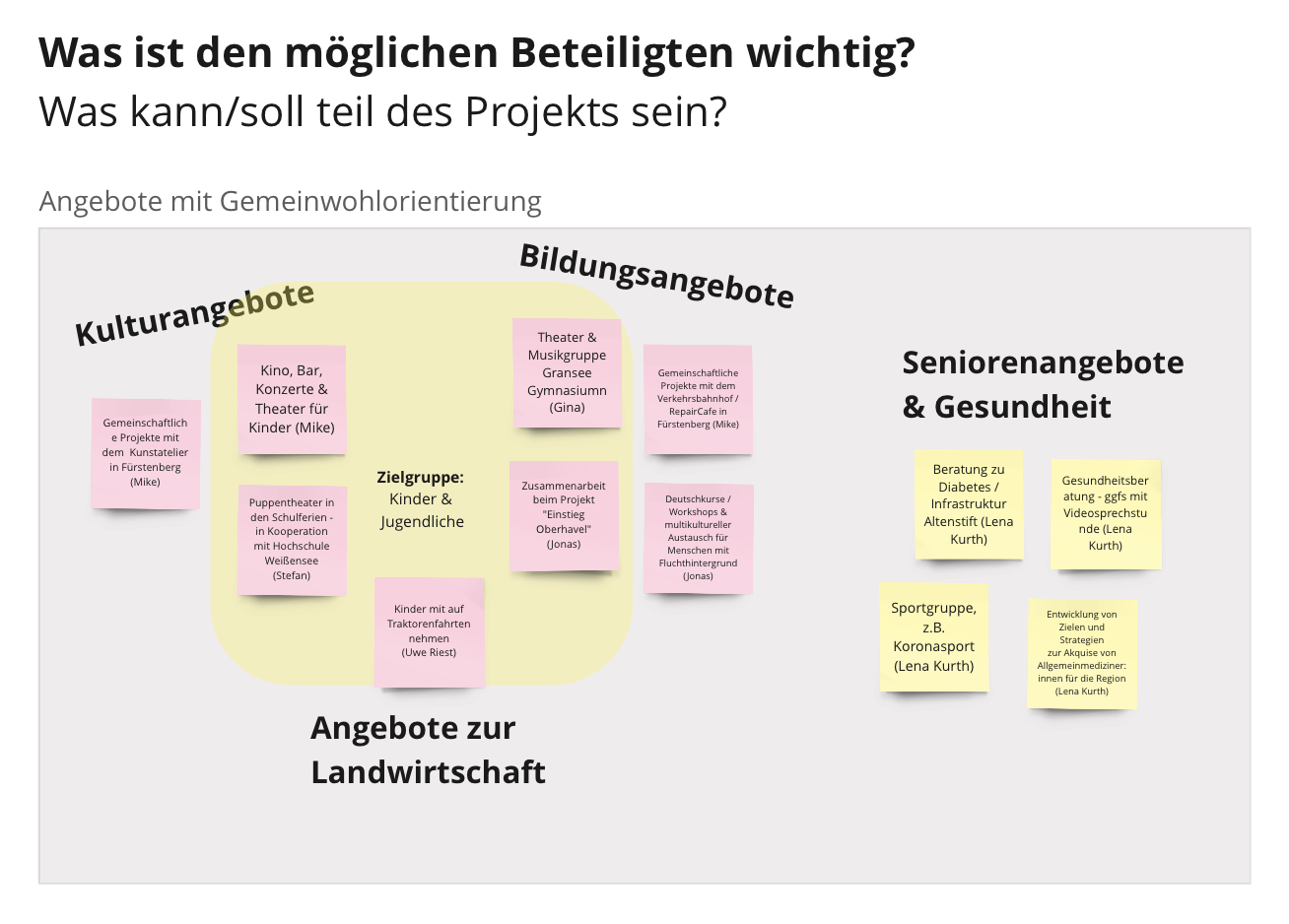

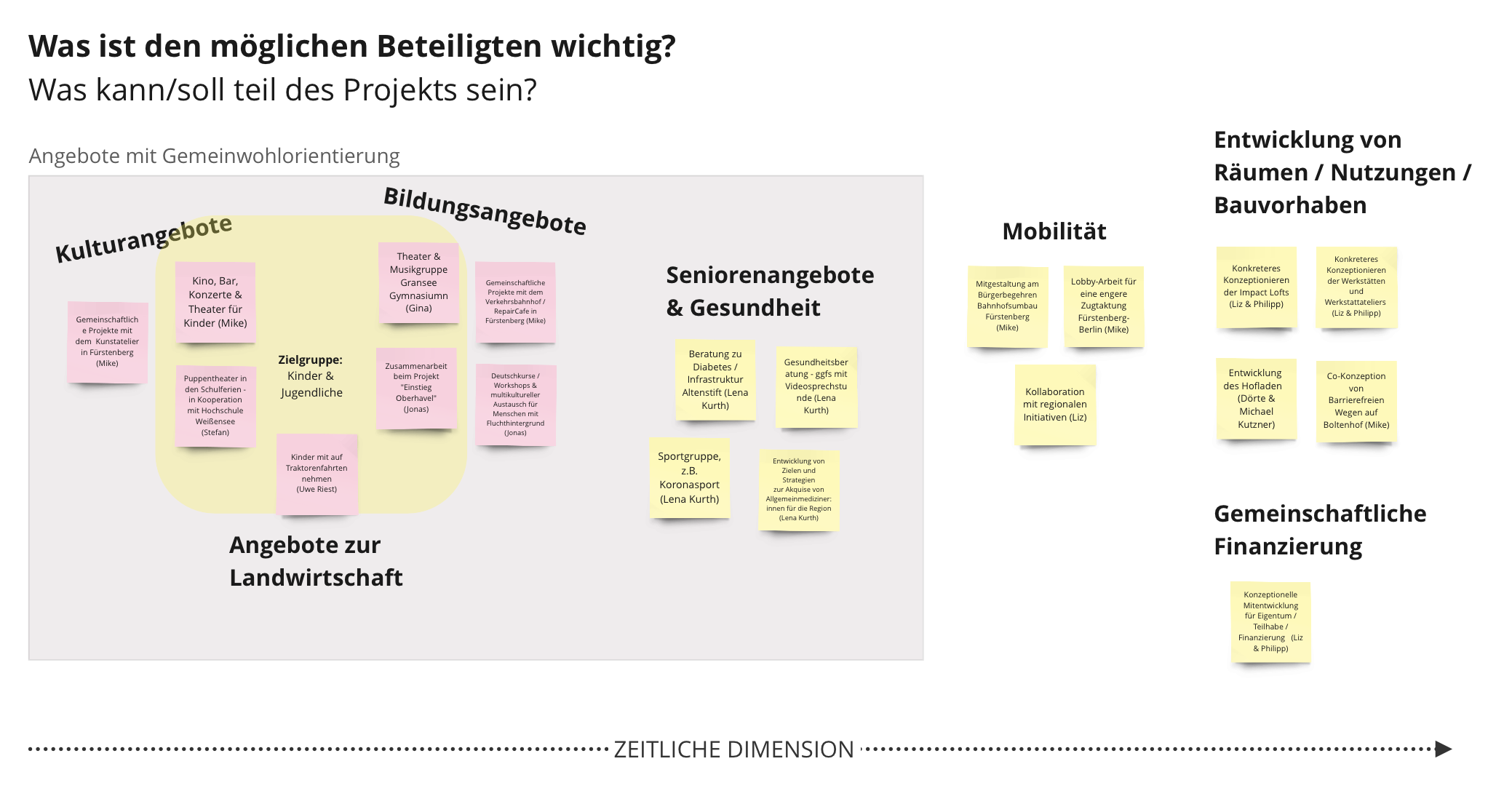

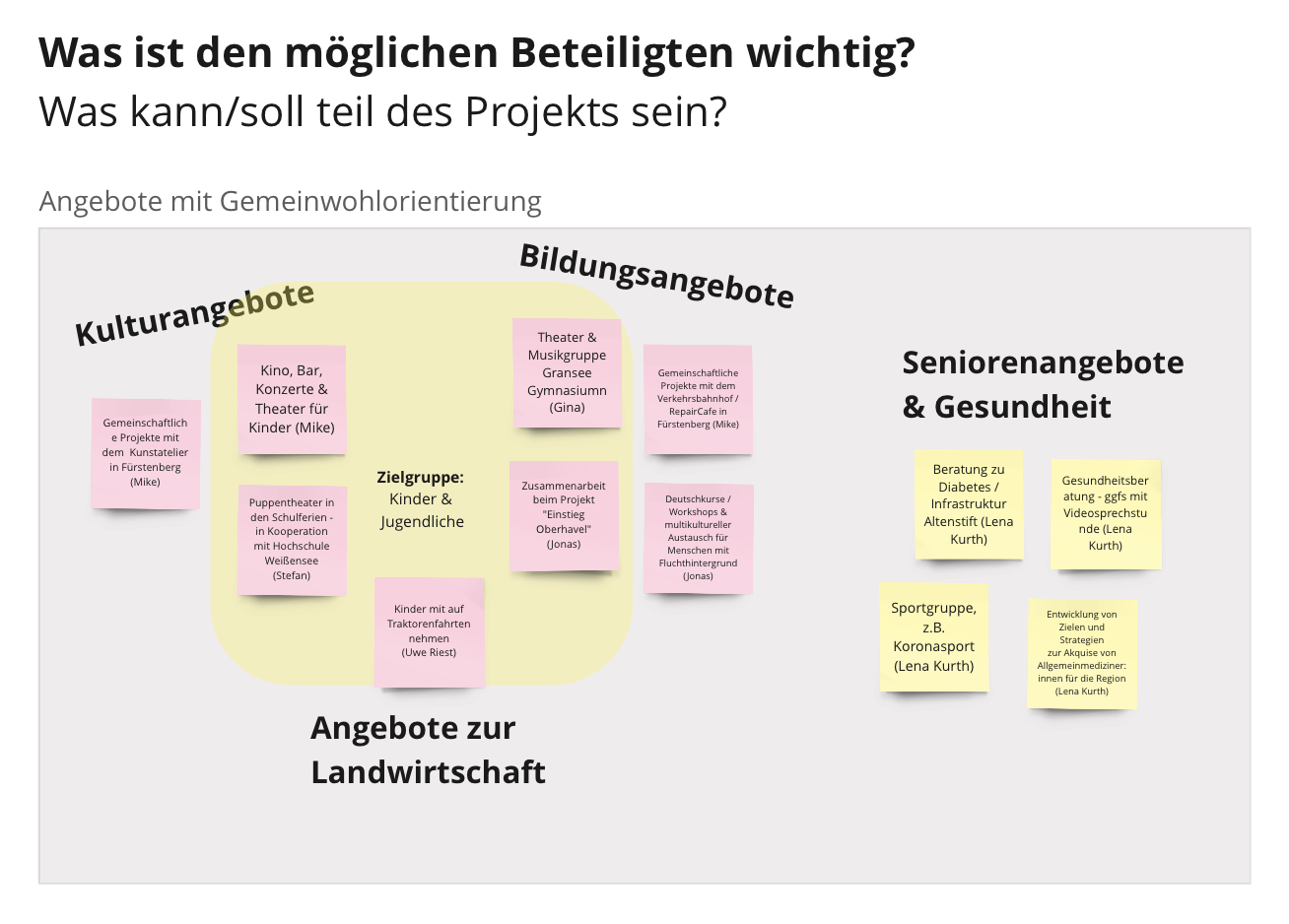

Was ist den Beteiligten wichtig? Nach der Zusammenführung der verschiedenen Perspektiven zeichnen sich Themen ab, die alle auf die eine oder andere Art beschäftigen.

Dabei liegt ein Fokus auf Angeboten im Bereich Kultur, Bildung und Landwirtschaft, die das Gemeinwohl im Dorf unterstützen. Diese sollen zeitlich als erstes angegangen werden – da sind sich alle einig. Nur die Form muss noch gefunden werden.

Eine Dorf-Vision in Bauklötzen: Um sich die räumliche Ausdehnung des Dorfes und die Veränderungen auf dem Hof vorstellen zu können, versammeln sich alle um ein spielerisches 3D-Modell.

Jan-Uwe erzählt seine Vision anhand der neuen und umzubauenden Gebäude.

Zukunftsbilder gemeinsam entwickeln: In Kleingruppen erzählt man sich gegenseitig ein Wochenende im Dorf im Jahr 2030.

Ein Auszug aus den gemeinsamen Zukunftsbildern, die zusammen getragen wurden.

Was ist den Beteiligten wichtig? Nach der Zusammenführung der verschiedenen Perspektiven zeichnen sich Themen ab, die alle auf die eine oder andere Art beschäftigen.

Dabei liegt ein Fokus auf Angeboten im Bereich Kultur, Bildung und Landwirtschaft, die das Gemeinwohl im Dorf unterstützen. Diese sollen zeitlich als erstes angegangen werden – da sind sich alle einig. Nur die Form muss noch gefunden werden.

Workshopleitung: Jonathan Imme

Bei diesem Stakeholder-Workshop wollten wir die Gruppen einbinden, die für das Dorf Gut Boltenhof am wichtigsten sind: Menschen die heute und vor allem künftig vor Ort leben & arbeiten (werden). Dabei luden wir stellvertretend für die einzelnen Stakeholder-Gruppen ausgesuchte Akteur:innen ein, um den Blick & das Interesse der unterschiedlichen Stakeholder auf die zukünftige Entwicklung des Hofs zu verstehen.

Eine Dorf-Vision in Bauklötzen: Um sich die räumliche Ausdehnung des Dorfes und die Veränderungen auf dem Hof vorstellen zu können, versammeln sich alle um ein spielerisches 3D-Modell.

Jan-Uwe erzählt seine Vision anhand der neuen und umzubauenden Gebäude.

Zukunftsbilder gemeinsam entwickeln: In Kleingruppen erzählt man sich gegenseitig ein Wochenende im Dorf im Jahr 2030.

Ein Auszug aus den gemeinsamen Zukunftsbildern, die zusammen getragen wurden.

Was ist den Beteiligten wichtig? Nach der Zusammenführung der verschiedenen Perspektiven zeichnen sich Themen ab, die alle auf die eine oder andere Art beschäftigen.

Dabei liegt ein Fokus auf Angeboten im Bereich Kultur, Bildung und Landwirtschaft, die das Gemeinwohl im Dorf unterstützen. Diese sollen zeitlich als erstes angegangen werden – da sind sich alle einig. Nur die Form muss noch gefunden werden.

Eine Dorf-Vision in Bauklötzen: Um sich die räumliche Ausdehnung des Dorfes und die Veränderungen auf dem Hof vorstellen zu können, versammeln sich alle um ein spielerisches 3D-Modell.

Jan-Uwe erzählt seine Vision anhand der neuen und umzubauenden Gebäude.

Zukunftsbilder gemeinsam entwickeln: In Kleingruppen erzählt man sich gegenseitig ein Wochenende im Dorf im Jahr 2030.

Ein Auszug aus den gemeinsamen Zukunftsbildern, die zusammen getragen wurden.

Was ist den Beteiligten wichtig? Nach der Zusammenführung der verschiedenen Perspektiven zeichnen sich Themen ab, die alle auf die eine oder andere Art beschäftigen.

Dabei liegt ein Fokus auf Angeboten im Bereich Kultur, Bildung und Landwirtschaft, die das Gemeinwohl im Dorf unterstützen. Diese sollen zeitlich als erstes angegangen werden – da sind sich alle einig. Nur die Form muss noch gefunden werden.

Workshopleitung: Jonathan Imme

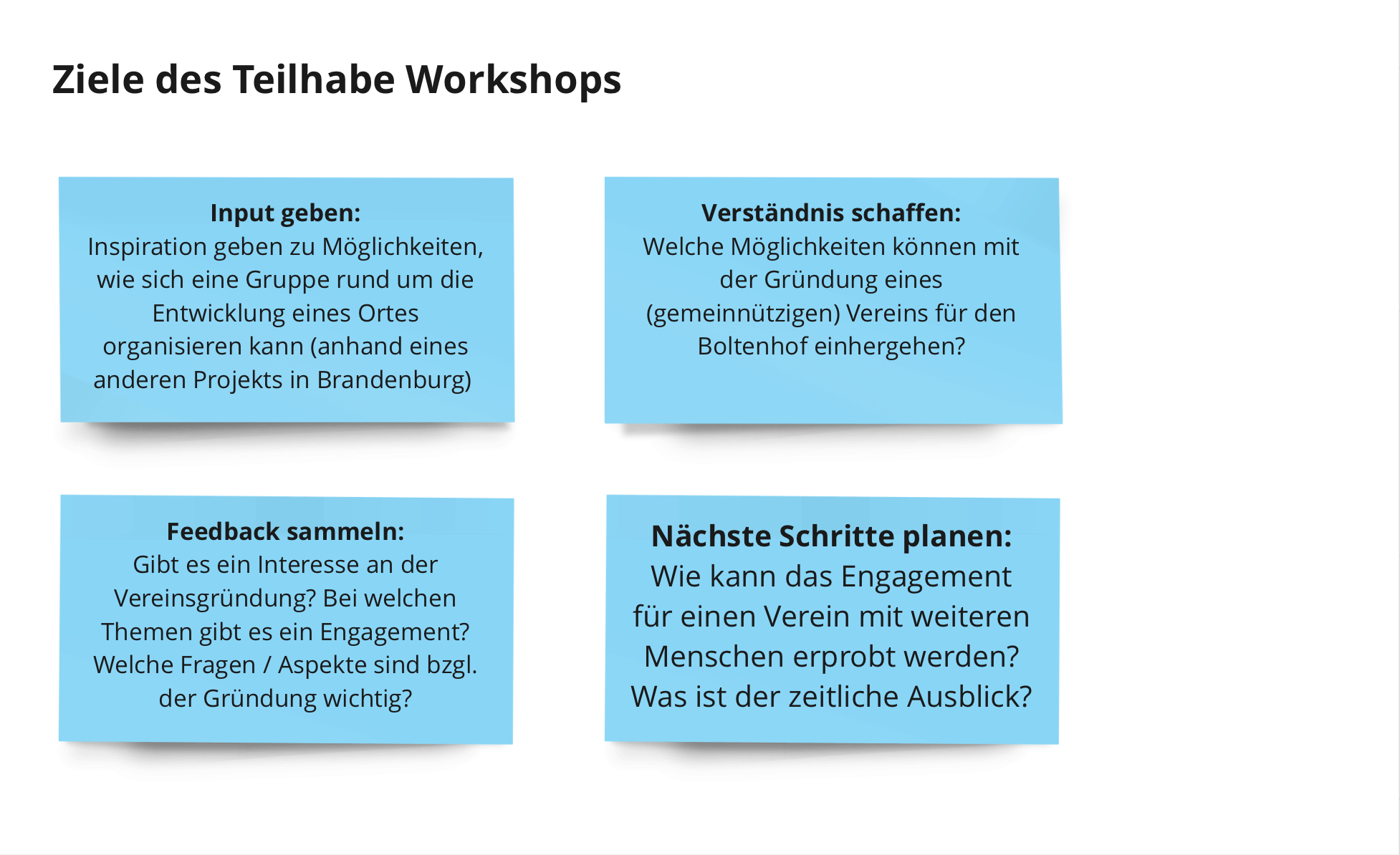

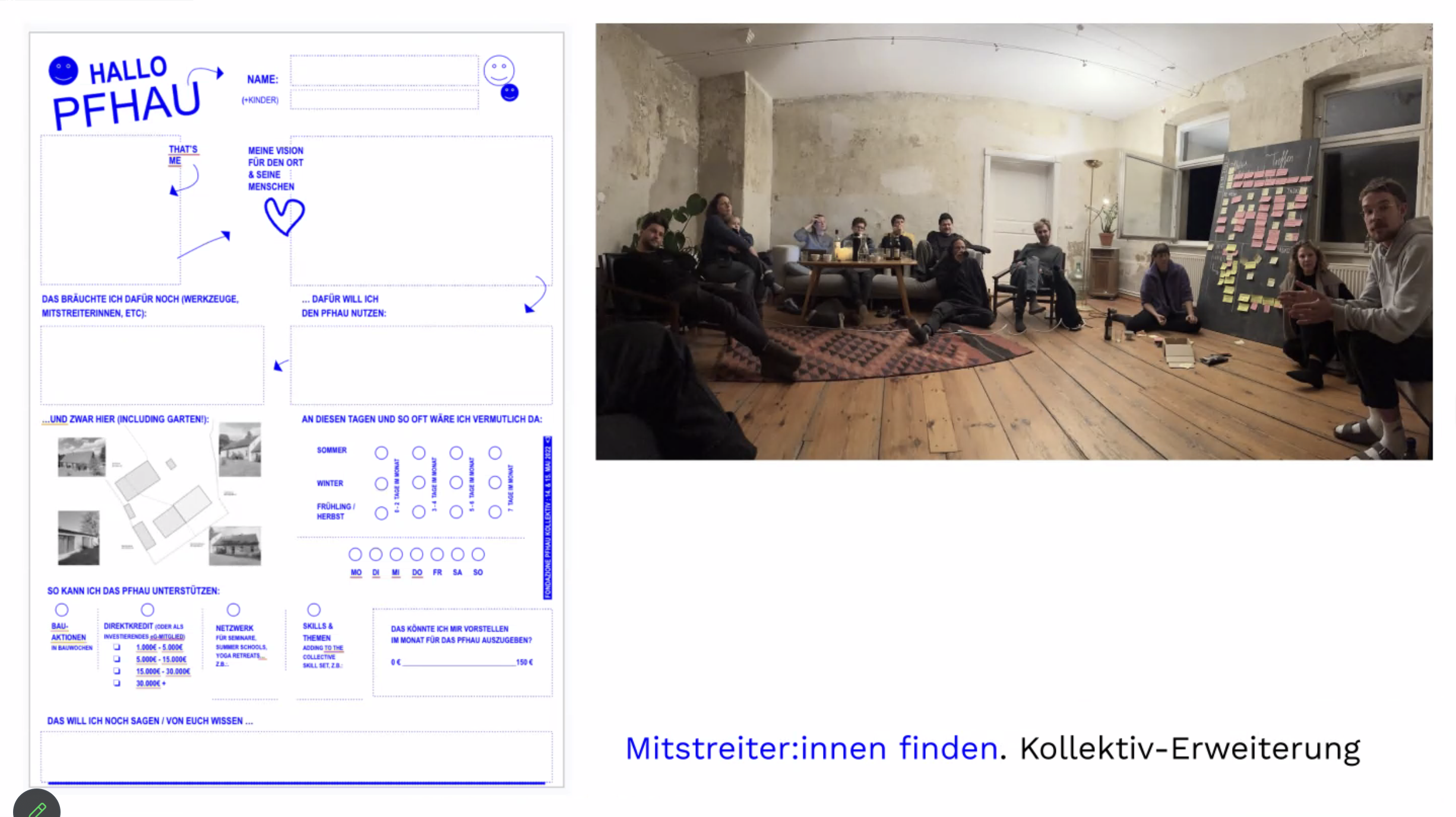

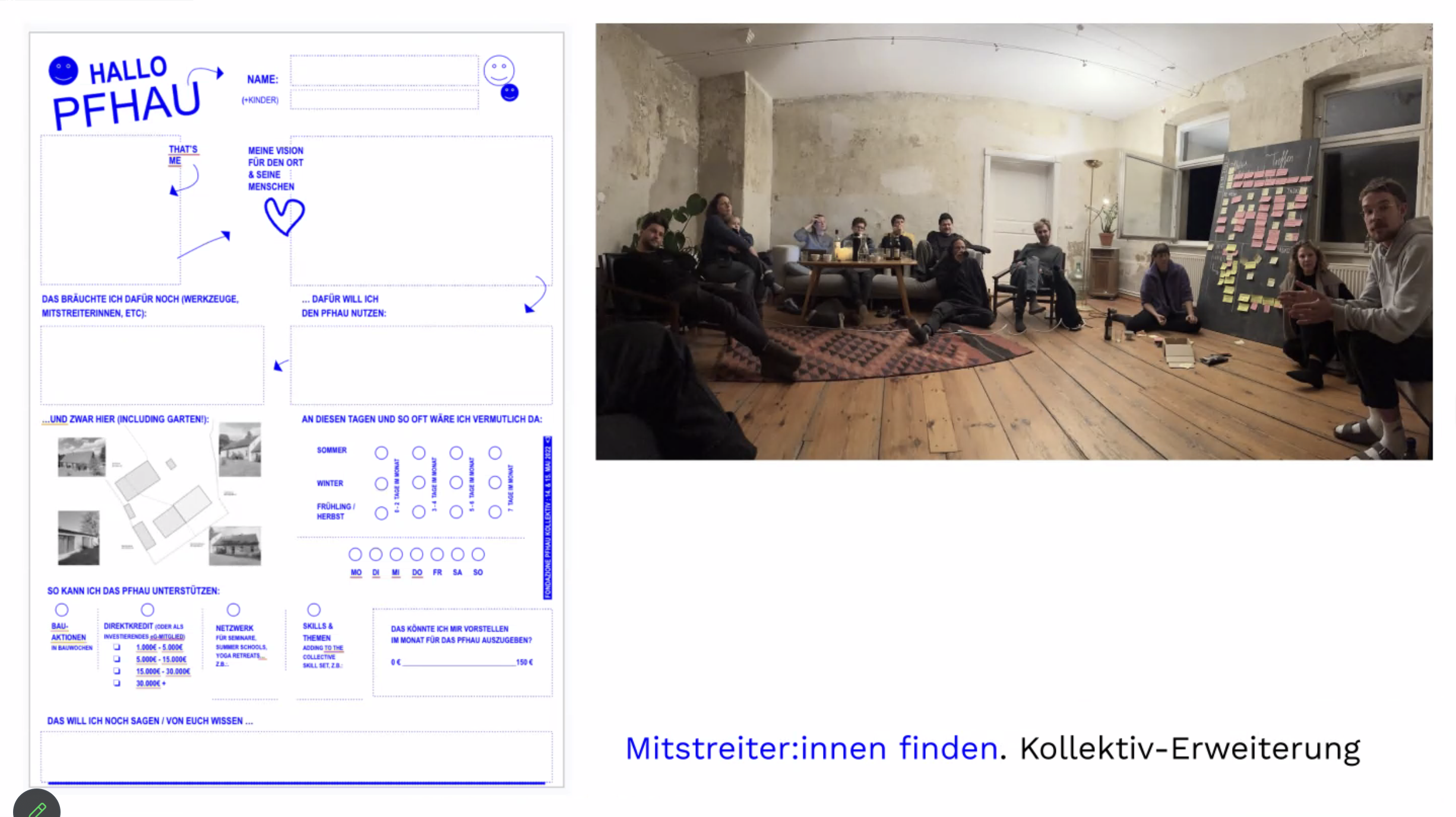

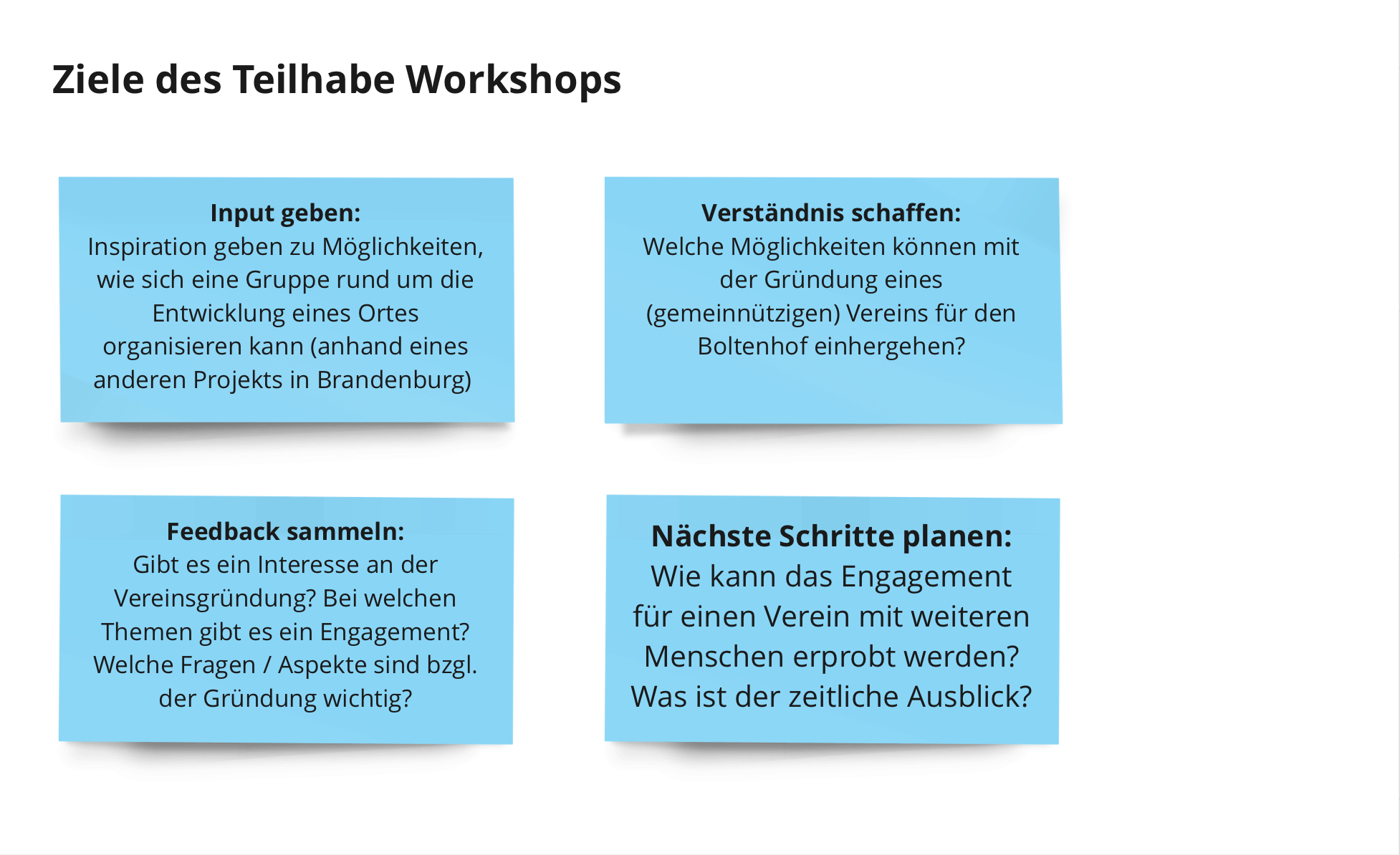

Im Teilhabe-Workshop, dem letzten in der Workshop-Reihe, wollten wir herausfinden, wie eine künftige Beteiligung "externer" Mitstreiter*innen gelingen kann und was es dafür braucht. Wie könnte die Zusammenarbeit organisiert sein, welche Organisationsform braucht es? Und wie könnten die nächsten Schritte aussehen?

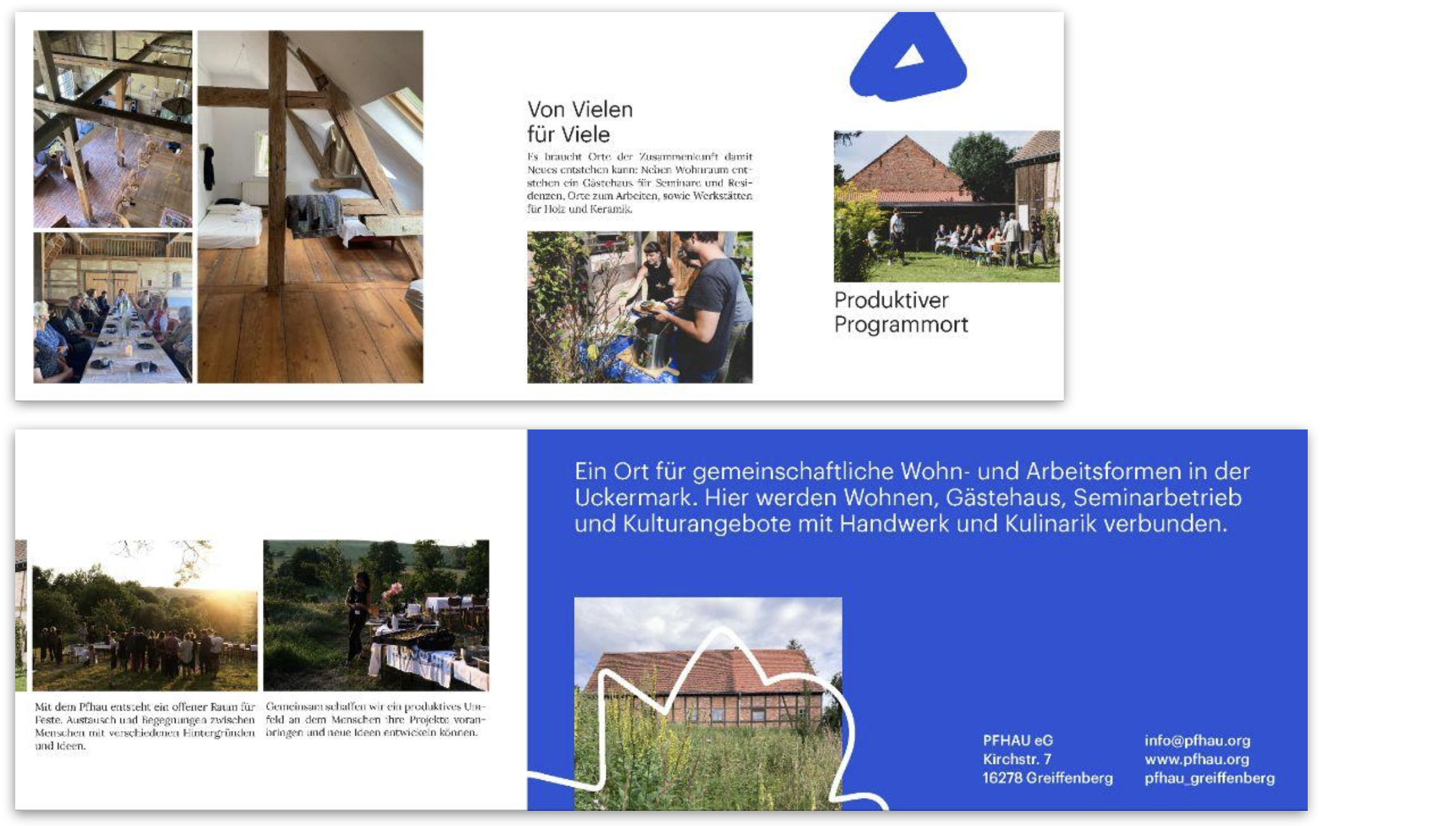

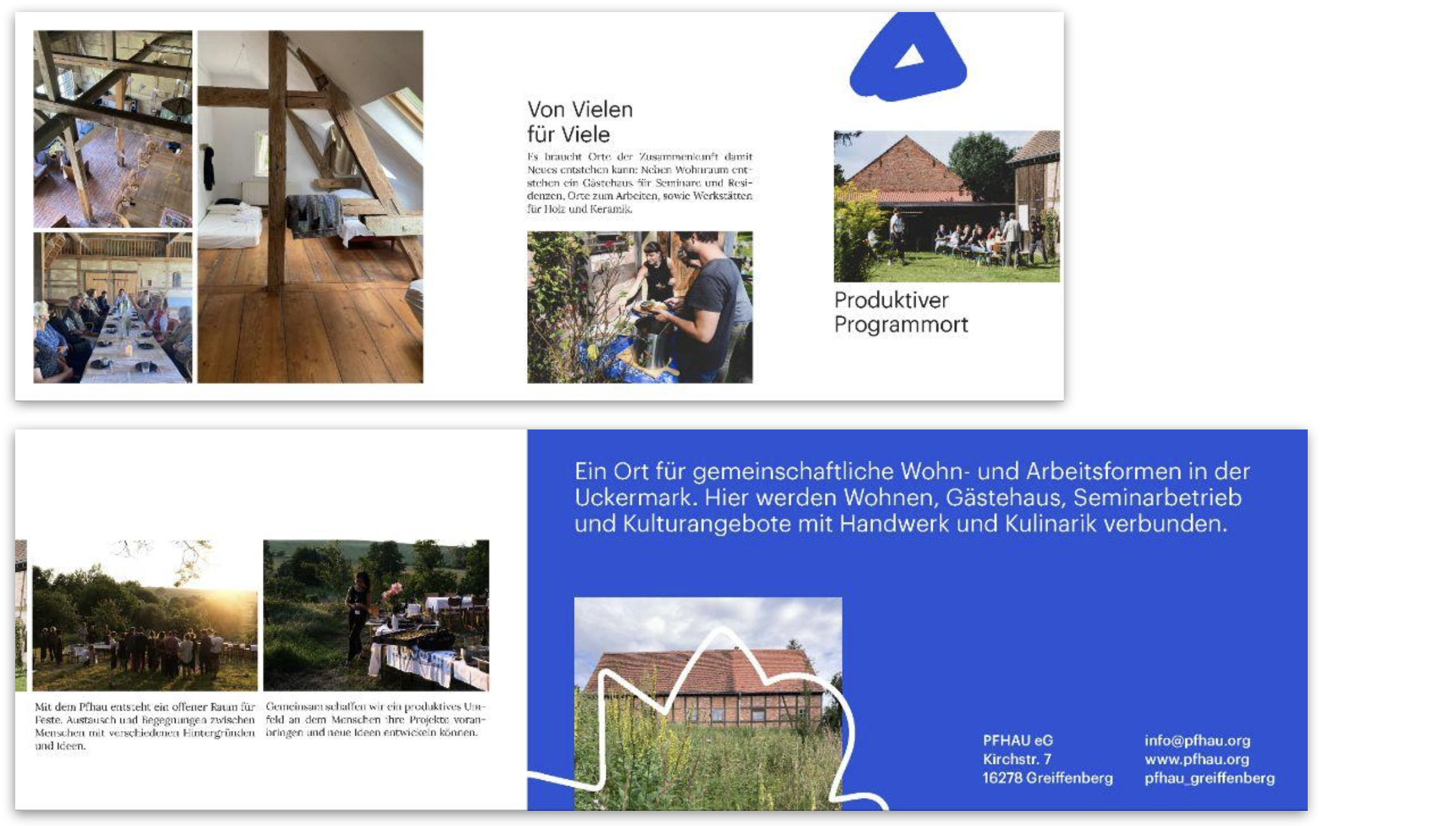

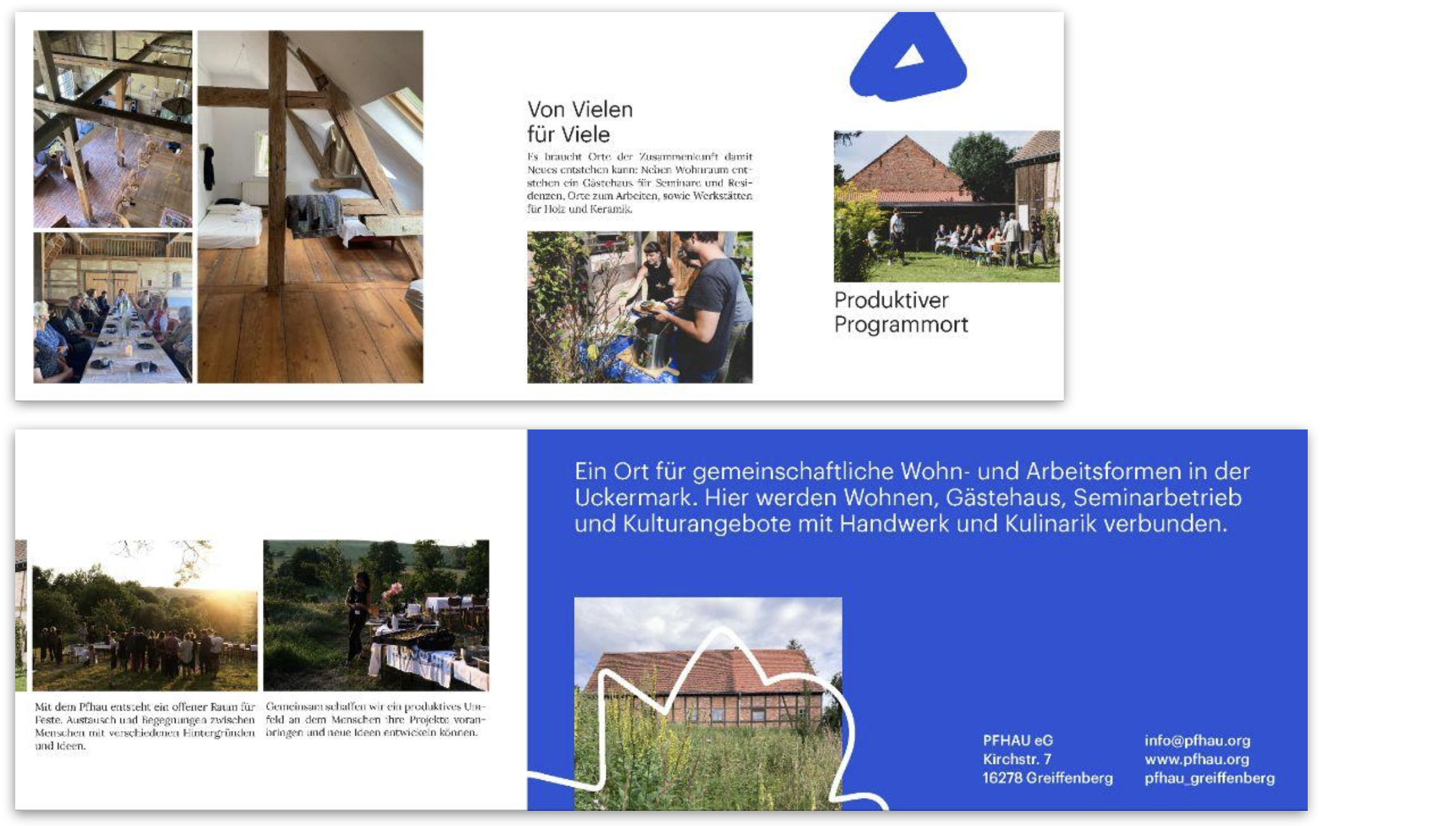

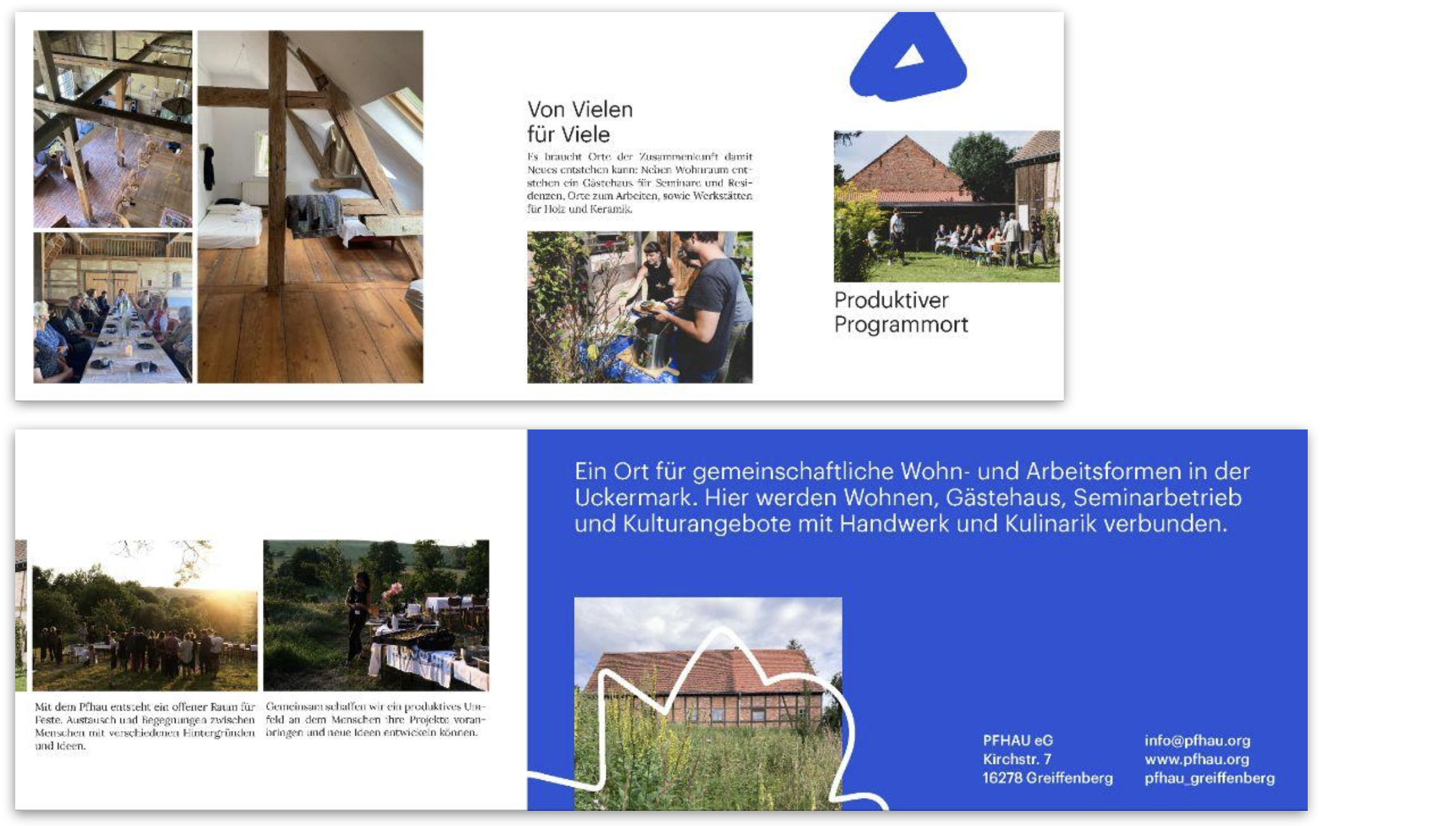

Ein Impuls von Leona Lynen sollte den Teilnehmenden illustrieren, wie die Beteiligung und Mitbestimmung neuer Menschen in anderen Projekten organisiert wird. Hier anhand des Projekts PFHAU – einem umgenutzen Pfarrhaus-Ensemble in der brandenburgischen Uckermark.

Das Gründungsteam ist genossenschaftlich organisiert und verfügt über das Gelände per 99 Jahre Erbbaurpacht.

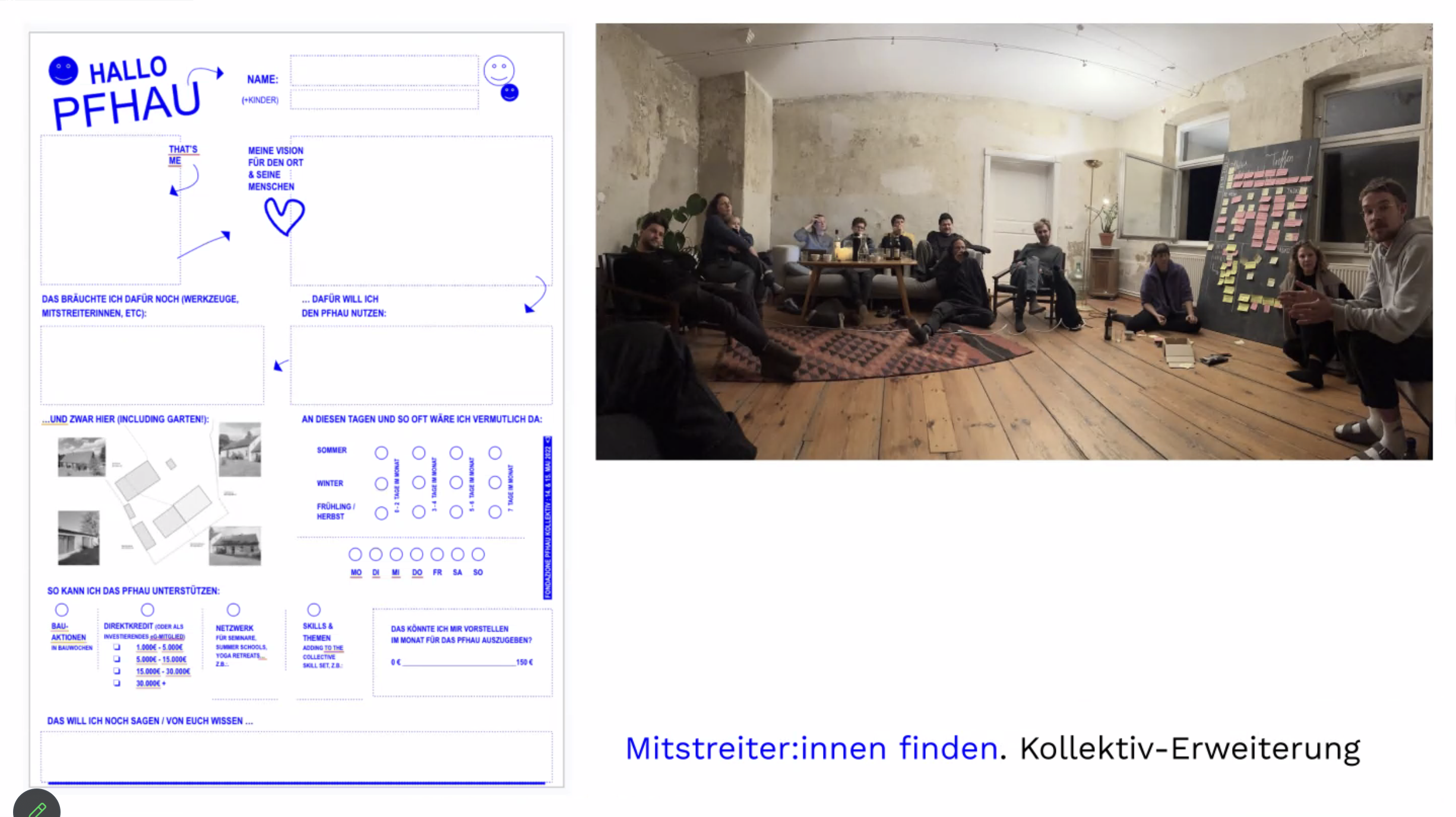

Das Team hat eine große Community von Mitstreiter*innen gewinnen können, welche sich über einen Fragebogen bewerben konnten, der viele Interessen und Bedarfe im Vorfeld abfragte.

Die Community unterstützt(e) beim Bau und anfallenden Arbeiten und leistet eine jährliche Zahlung. Dafür hat sie ein Nutzungsrecht auf die entstehenden Ferienwohnungen. Durch die gemeinsame Arbeit ist die Identifikation mit dem Ort sehr groß.

Auch Nachbar*innen werden einbezogen, u.a. auch im Rahmen eines Backvereins, der Neu-Bewohner*innen und Alteingesessene der Region miteinander verknüpft.

Ein Impuls von Leona Lynen sollte den Teilnehmenden illustrieren, wie die Beteiligung und Mitbestimmung neuer Menschen in anderen Projekten organisiert wird. Hier anhand des Projekts PFHAU – einem umgenutzen Pfarrhaus-Ensemble in der brandenburgischen Uckermark.

Das Gründungsteam ist genossenschaftlich organisiert und verfügt über das Gelände per 99 Jahre Erbbaurpacht.

Das Team hat eine große Community von Mitstreiter*innen gewinnen können, welche sich über einen Fragebogen bewerben konnten, der viele Interessen und Bedarfe im Vorfeld abfragte.

Die Community unterstützt(e) beim Bau und anfallenden Arbeiten und leistet eine jährliche Zahlung. Dafür hat sie ein Nutzungsrecht auf die entstehenden Ferienwohnungen. Durch die gemeinsame Arbeit ist die Identifikation mit dem Ort sehr groß.

Auch Nachbar*innen werden einbezogen, u.a. auch im Rahmen eines Backvereins, der Neu-Bewohner*innen und Alteingesessene der Region miteinander verknüpft.

Workshopleitung: Jonathan Imme

Im Teilhabe-Workshop, dem letzten in der Workshop-Reihe, wollten wir herausfinden, wie eine künftige Beteiligung "externer" Mitstreiter*innen gelingen kann und was es dafür braucht. Wie könnte die Zusammenarbeit organisiert sein, welche Organisationsform braucht es? Und wie könnten die nächsten Schritte aussehen?

Ein Impuls von Leona Lynen sollte den Teilnehmenden illustrieren, wie die Beteiligung und Mitbestimmung neuer Menschen in anderen Projekten organisiert wird. Hier anhand des Projekts PFHAU – einem umgenutzen Pfarrhaus-Ensemble in der brandenburgischen Uckermark.

Das Gründungsteam ist genossenschaftlich organisiert und verfügt über das Gelände per 99 Jahre Erbbaurpacht.

Das Team hat eine große Community von Mitstreiter*innen gewinnen können, welche sich über einen Fragebogen bewerben konnten, der viele Interessen und Bedarfe im Vorfeld abfragte.

Die Community unterstützt(e) beim Bau und anfallenden Arbeiten und leistet eine jährliche Zahlung. Dafür hat sie ein Nutzungsrecht auf die entstehenden Ferienwohnungen. Durch die gemeinsame Arbeit ist die Identifikation mit dem Ort sehr groß.

Auch Nachbar*innen werden einbezogen, u.a. auch im Rahmen eines Backvereins, der Neu-Bewohner*innen und Alteingesessene der Region miteinander verknüpft.

Ein Impuls von Leona Lynen sollte den Teilnehmenden illustrieren, wie die Beteiligung und Mitbestimmung neuer Menschen in anderen Projekten organisiert wird. Hier anhand des Projekts PFHAU – einem umgenutzen Pfarrhaus-Ensemble in der brandenburgischen Uckermark.

Das Gründungsteam ist genossenschaftlich organisiert und verfügt über das Gelände per 99 Jahre Erbbaurpacht.

Das Team hat eine große Community von Mitstreiter*innen gewinnen können, welche sich über einen Fragebogen bewerben konnten, der viele Interessen und Bedarfe im Vorfeld abfragte.

Die Community unterstützt(e) beim Bau und anfallenden Arbeiten und leistet eine jährliche Zahlung. Dafür hat sie ein Nutzungsrecht auf die entstehenden Ferienwohnungen. Durch die gemeinsame Arbeit ist die Identifikation mit dem Ort sehr groß.

Auch Nachbar*innen werden einbezogen, u.a. auch im Rahmen eines Backvereins, der Neu-Bewohner*innen und Alteingesessene der Region miteinander verknüpft.

Workshopleitung: Jonathan Imme

Im ersten Workshop ging es darum, anhand einer Vision/Mission Leitplanken für die weitere Projektentwicklung zu setzen. Dabei orientierten wir am “Golden Circle” nach Simon Sinek, in dem zunächst das Warum geklärt wird – also die Motivation und übergeordnete Zielsetzung –, dann das Wie – also die Haltung und Werte, die dem Handeln zugrunde liegen – und zuletzt das Was, welches sich in den einzelnen Maßnahmen spiegelt. Über die Nutzung assoziativer Bilder fanden wir alsbald zu konkreten Sätzen, welche wir auf vier Leitsätze reduzierten und welche die wichtigsten Säulen des Projekts widerspiegeln. Alle Entscheidungen und Maßnahmen werden künftig darauf geprüft, ob sie auf die formulierte Vision einzahlen. Gegebenenfalls müssen sie angepasst oder ersetzt werden.

Im Anschluss widmeten wir uns dem Wie und damit den Werten. Hier sammelten wir Adjektive, die die Haltung und Arbeitsweise im Projekt repräsentieren. Es kristallisierten sich wiederum vier Kernwerte heraus, welche jeweils von ein bis drei weiteren verwandten Werten flankiert werden. Zu jedem Wert wurde ein Satz formuliert um die Bedeutung des Werts zu erläutern. Diese Werte sind künftig entscheidend bei der Art und Weise, wie Entscheidungen getroffen, miteinander gearbeitet und kommuniziert wird.

Workshopleiter: Axel Watzke, studiovorort

Im ersten Workshop ging es darum, anhand einer Vision/Mission Leitplanken für die weitere Projektentwicklung zu setzen. Dabei orientierten wir am “Golden Circle” nach Simon Sinek, in dem zunächst das Warum geklärt wird – also die Motivation und übergeordnete Zielsetzung –, dann das Wie – also die Haltung und Werte, die dem Handeln zugrunde liegen – und zuletzt das Was, welches sich in den einzelnen Maßnahmen spiegelt. Über die Nutzung assoziativer Bilder fanden wir alsbald zu konkreten Sätzen, welche wir auf vier Leitsätze reduzierten und welche die wichtigsten Säulen des Projekts widerspiegeln. Alle Entscheidungen und Maßnahmen werden künftig darauf geprüft, ob sie auf die formulierte Vision einzahlen. Gegebenenfalls müssen sie angepasst oder ersetzt werden.

Im Anschluss widmeten wir uns dem Wie und damit den Werten. Hier sammelten wir Adjektive, die die Haltung und Arbeitsweise im Projekt repräsentieren. Es kristallisierten sich wiederum vier Kernwerte heraus, welche jeweils von ein bis drei weiteren verwandten Werten flankiert werden. Zu jedem Wert wurde ein Satz formuliert um die Bedeutung des Werts zu erläutern. Diese Werte sind künftig entscheidend bei der Art und Weise, wie Entscheidungen getroffen, miteinander gearbeitet und kommuniziert wird.

Workshopleiter: Axel Watzke, studiovorort

Nach einer Befragung beispielhafter Einzelpersonen im Vorfeld wurden Personas für den Workshop erstellt und deren Bedürfnisse bei der Erstellung der Leitplanken berücksichtigt.

Die Ergebnisse der vorab durchgeführte Recherche zu wichtigen Rahmenbedingungen für "Betreutes Wohnen" wurden zu Beginn des Workshops besprochen.

Die Ideen zu den Leitplanken wurden entlang der Visionssätze und mit Blick auf die Werte und Nutzer*innenbedürfnisse entwickelt.

Im Kontext der einzelnen Visionssätze kamen viele verschiedene architektonischer Themen und Aspekte auf.

In Vorbereitung auf die Formulierung der finalen Leitplanken wurden die verschiedenen Kriterien thematisch geclustert.

Nach einer Befragung beispielhafter Einzelpersonen im Vorfeld wurden Personas für den Workshop erstellt und deren Bedürfnisse bei der Erstellung der Leitplanken berücksichtigt.

Die Ergebnisse der vorab durchgeführte Recherche zu wichtigen Rahmenbedingungen für "Betreutes Wohnen" wurden zu Beginn des Workshops besprochen.

Die Ideen zu den Leitplanken wurden entlang der Visionssätze und mit Blick auf die Werte und Nutzer*innenbedürfnisse entwickelt.

Im Kontext der einzelnen Visionssätze kamen viele verschiedene architektonischer Themen und Aspekte auf.

In Vorbereitung auf die Formulierung der finalen Leitplanken wurden die verschiedenen Kriterien thematisch geclustert.

Am Architektur-Workshop nahmen neben den Besitzern und dem Architekten des Projekts auch ein externer Experte für betreutes Wohnen sowie die Prozessbegleitung teil. Der zweite Workshop baute auf den Ergebnissen des ersten auf: anhand der Vision/Mission des Projekts wurden ökologische, soziale und baukulturelle Aspekte zusammengetragen, die eine Rolle bei der Architekturplanung spielen. Dabei wurden die im Vorfeld entwickelten Personas mit ihren Nutzerbedürfnissen einbezogen. Ebenso die zuvor ermittelten Rahmenbedingungen für Betreutes und Senioren-Wohnen. Das Clustern in einzelne Themenbereiche diente als Vorstufe zur finalen Definition der Architektur-Leitplanken.

Workshopleitung: Julia Paaß, Netzwerk Zukunftsorte

Nach einer Befragung beispielhafter Einzelpersonen im Vorfeld wurden Personas für den Workshop erstellt und deren Bedürfnisse bei der Erstellung der Leitplanken berücksichtigt.

Die Ergebnisse der vorab durchgeführte Recherche zu wichtigen Rahmenbedingungen für "Betreutes Wohnen" wurden zu Beginn des Workshops besprochen.

Die Ideen zu den Leitplanken wurden entlang der Visionssätze und mit Blick auf die Werte und Nutzer*innenbedürfnisse entwickelt.

Im Kontext der einzelnen Visionssätze kamen viele verschiedene architektonischer Themen und Aspekte auf.

In Vorbereitung auf die Formulierung der finalen Leitplanken wurden die verschiedenen Kriterien thematisch geclustert.

Nach einer Befragung beispielhafter Einzelpersonen im Vorfeld wurden Personas für den Workshop erstellt und deren Bedürfnisse bei der Erstellung der Leitplanken berücksichtigt.

Die Ergebnisse der vorab durchgeführte Recherche zu wichtigen Rahmenbedingungen für "Betreutes Wohnen" wurden zu Beginn des Workshops besprochen.

Die Ideen zu den Leitplanken wurden entlang der Visionssätze und mit Blick auf die Werte und Nutzer*innenbedürfnisse entwickelt.

Im Kontext der einzelnen Visionssätze kamen viele verschiedene architektonischer Themen und Aspekte auf.

In Vorbereitung auf die Formulierung der finalen Leitplanken wurden die verschiedenen Kriterien thematisch geclustert.

Am Architektur-Workshop nahmen neben den Besitzern und dem Architekten des Projekts auch ein externer Experte für betreutes Wohnen sowie die Prozessbegleitung teil. Der zweite Workshop baute auf den Ergebnissen des ersten auf: anhand der Vision/Mission des Projekts wurden ökologische, soziale und baukulturelle Aspekte zusammengetragen, die eine Rolle bei der Architekturplanung spielen. Dabei wurden die im Vorfeld entwickelten Personas mit ihren Nutzerbedürfnissen einbezogen. Ebenso die zuvor ermittelten Rahmenbedingungen für Betreutes und Senioren-Wohnen. Das Clustern in einzelne Themenbereiche diente als Vorstufe zur finalen Definition der Architektur-Leitplanken.

Workshopleitung: Julia Paaß, Netzwerk Zukunftsorte

Bei diesem Stakeholder-Workshop wollten wir die Gruppen einbinden, die für das Dorf Gut Boltenhof am wichtigsten sind: Menschen die heute und vor allem künftig vor Ort leben & arbeiten (werden). Dabei luden wir stellvertretend für die einzelnen Stakeholder-Gruppen ausgesuchte Akteur:innen ein, um den Blick & das Interesse der unterschiedlichen Stakeholder auf die zukünftige Entwicklung des Hofs zu verstehen.

Eine Dorf-Vision in Bauklötzen: Um sich die räumliche Ausdehnung des Dorfes und die Veränderungen auf dem Hof vorstellen zu können, versammeln sich alle um ein spielerisches 3D-Modell.

Jan-Uwe erzählt seine Vision anhand der neuen und umzubauenden Gebäude.

Zukunftsbilder gemeinsam entwickeln: In Kleingruppen erzählt man sich gegenseitig ein Wochenende im Dorf im Jahr 2030.

Ein Auszug aus den gemeinsamen Zukunftsbildern, die zusammen getragen wurden.

Was ist den Beteiligten wichtig? Nach der Zusammenführung der verschiedenen Perspektiven zeichnen sich Themen ab, die alle auf die eine oder andere Art beschäftigen.

Dabei liegt ein Fokus auf Angeboten im Bereich Kultur, Bildung und Landwirtschaft, die das Gemeinwohl im Dorf unterstützen. Diese sollen zeitlich als erstes angegangen werden – da sind sich alle einig. Nur die Form muss noch gefunden werden.

Eine Dorf-Vision in Bauklötzen: Um sich die räumliche Ausdehnung des Dorfes und die Veränderungen auf dem Hof vorstellen zu können, versammeln sich alle um ein spielerisches 3D-Modell.

Jan-Uwe erzählt seine Vision anhand der neuen und umzubauenden Gebäude.

Zukunftsbilder gemeinsam entwickeln: In Kleingruppen erzählt man sich gegenseitig ein Wochenende im Dorf im Jahr 2030.

Ein Auszug aus den gemeinsamen Zukunftsbildern, die zusammen getragen wurden.

Was ist den Beteiligten wichtig? Nach der Zusammenführung der verschiedenen Perspektiven zeichnen sich Themen ab, die alle auf die eine oder andere Art beschäftigen.

Dabei liegt ein Fokus auf Angeboten im Bereich Kultur, Bildung und Landwirtschaft, die das Gemeinwohl im Dorf unterstützen. Diese sollen zeitlich als erstes angegangen werden – da sind sich alle einig. Nur die Form muss noch gefunden werden.

Workshopleitung: Jonathan Imme

Bei diesem Stakeholder-Workshop wollten wir die Gruppen einbinden, die für das Dorf Gut Boltenhof am wichtigsten sind: Menschen die heute und vor allem künftig vor Ort leben & arbeiten (werden). Dabei luden wir stellvertretend für die einzelnen Stakeholder-Gruppen ausgesuchte Akteur:innen ein, um den Blick & das Interesse der unterschiedlichen Stakeholder auf die zukünftige Entwicklung des Hofs zu verstehen.

Eine Dorf-Vision in Bauklötzen: Um sich die räumliche Ausdehnung des Dorfes und die Veränderungen auf dem Hof vorstellen zu können, versammeln sich alle um ein spielerisches 3D-Modell.

Jan-Uwe erzählt seine Vision anhand der neuen und umzubauenden Gebäude.

Zukunftsbilder gemeinsam entwickeln: In Kleingruppen erzählt man sich gegenseitig ein Wochenende im Dorf im Jahr 2030.

Ein Auszug aus den gemeinsamen Zukunftsbildern, die zusammen getragen wurden.

Was ist den Beteiligten wichtig? Nach der Zusammenführung der verschiedenen Perspektiven zeichnen sich Themen ab, die alle auf die eine oder andere Art beschäftigen.

Dabei liegt ein Fokus auf Angeboten im Bereich Kultur, Bildung und Landwirtschaft, die das Gemeinwohl im Dorf unterstützen. Diese sollen zeitlich als erstes angegangen werden – da sind sich alle einig. Nur die Form muss noch gefunden werden.

Eine Dorf-Vision in Bauklötzen: Um sich die räumliche Ausdehnung des Dorfes und die Veränderungen auf dem Hof vorstellen zu können, versammeln sich alle um ein spielerisches 3D-Modell.

Jan-Uwe erzählt seine Vision anhand der neuen und umzubauenden Gebäude.

Zukunftsbilder gemeinsam entwickeln: In Kleingruppen erzählt man sich gegenseitig ein Wochenende im Dorf im Jahr 2030.

Ein Auszug aus den gemeinsamen Zukunftsbildern, die zusammen getragen wurden.

Was ist den Beteiligten wichtig? Nach der Zusammenführung der verschiedenen Perspektiven zeichnen sich Themen ab, die alle auf die eine oder andere Art beschäftigen.

Dabei liegt ein Fokus auf Angeboten im Bereich Kultur, Bildung und Landwirtschaft, die das Gemeinwohl im Dorf unterstützen. Diese sollen zeitlich als erstes angegangen werden – da sind sich alle einig. Nur die Form muss noch gefunden werden.

Workshopleitung: Jonathan Imme

Im Teilhabe-Workshop, dem letzten in der Workshop-Reihe, wollten wir herausfinden, wie eine künftige Beteiligung "externer" Mitstreiter*innen gelingen kann und was es dafür braucht. Wie könnte die Zusammenarbeit organisiert sein, welche Organisationsform braucht es? Und wie könnten die nächsten Schritte aussehen?

Ein Impuls von Leona Lynen sollte den Teilnehmenden illustrieren, wie die Beteiligung und Mitbestimmung neuer Menschen in anderen Projekten organisiert wird. Hier anhand des Projekts PFHAU – einem umgenutzen Pfarrhaus-Ensemble in der brandenburgischen Uckermark.

Das Gründungsteam ist genossenschaftlich organisiert und verfügt über das Gelände per 99 Jahre Erbbaurpacht.

Das Team hat eine große Community von Mitstreiter*innen gewinnen können, welche sich über einen Fragebogen bewerben konnten, der viele Interessen und Bedarfe im Vorfeld abfragte.

Die Community unterstützt(e) beim Bau und anfallenden Arbeiten und leistet eine jährliche Zahlung. Dafür hat sie ein Nutzungsrecht auf die entstehenden Ferienwohnungen. Durch die gemeinsame Arbeit ist die Identifikation mit dem Ort sehr groß.

Auch Nachbar*innen werden einbezogen, u.a. auch im Rahmen eines Backvereins, der Neu-Bewohner*innen und Alteingesessene der Region miteinander verknüpft.

Ein Impuls von Leona Lynen sollte den Teilnehmenden illustrieren, wie die Beteiligung und Mitbestimmung neuer Menschen in anderen Projekten organisiert wird. Hier anhand des Projekts PFHAU – einem umgenutzen Pfarrhaus-Ensemble in der brandenburgischen Uckermark.

Das Gründungsteam ist genossenschaftlich organisiert und verfügt über das Gelände per 99 Jahre Erbbaurpacht.

Das Team hat eine große Community von Mitstreiter*innen gewinnen können, welche sich über einen Fragebogen bewerben konnten, der viele Interessen und Bedarfe im Vorfeld abfragte.

Die Community unterstützt(e) beim Bau und anfallenden Arbeiten und leistet eine jährliche Zahlung. Dafür hat sie ein Nutzungsrecht auf die entstehenden Ferienwohnungen. Durch die gemeinsame Arbeit ist die Identifikation mit dem Ort sehr groß.

Auch Nachbar*innen werden einbezogen, u.a. auch im Rahmen eines Backvereins, der Neu-Bewohner*innen und Alteingesessene der Region miteinander verknüpft.

Workshopleitung: Jonathan Imme

Im Teilhabe-Workshop, dem letzten in der Workshop-Reihe, wollten wir herausfinden, wie eine künftige Beteiligung "externer" Mitstreiter*innen gelingen kann und was es dafür braucht. Wie könnte die Zusammenarbeit organisiert sein, welche Organisationsform braucht es? Und wie könnten die nächsten Schritte aussehen?

Ein Impuls von Leona Lynen sollte den Teilnehmenden illustrieren, wie die Beteiligung und Mitbestimmung neuer Menschen in anderen Projekten organisiert wird. Hier anhand des Projekts PFHAU – einem umgenutzen Pfarrhaus-Ensemble in der brandenburgischen Uckermark.

Das Gründungsteam ist genossenschaftlich organisiert und verfügt über das Gelände per 99 Jahre Erbbaurpacht.

Das Team hat eine große Community von Mitstreiter*innen gewinnen können, welche sich über einen Fragebogen bewerben konnten, der viele Interessen und Bedarfe im Vorfeld abfragte.

Die Community unterstützt(e) beim Bau und anfallenden Arbeiten und leistet eine jährliche Zahlung. Dafür hat sie ein Nutzungsrecht auf die entstehenden Ferienwohnungen. Durch die gemeinsame Arbeit ist die Identifikation mit dem Ort sehr groß.

Auch Nachbar*innen werden einbezogen, u.a. auch im Rahmen eines Backvereins, der Neu-Bewohner*innen und Alteingesessene der Region miteinander verknüpft.

Ein Impuls von Leona Lynen sollte den Teilnehmenden illustrieren, wie die Beteiligung und Mitbestimmung neuer Menschen in anderen Projekten organisiert wird. Hier anhand des Projekts PFHAU – einem umgenutzen Pfarrhaus-Ensemble in der brandenburgischen Uckermark.

Das Gründungsteam ist genossenschaftlich organisiert und verfügt über das Gelände per 99 Jahre Erbbaurpacht.

Das Team hat eine große Community von Mitstreiter*innen gewinnen können, welche sich über einen Fragebogen bewerben konnten, der viele Interessen und Bedarfe im Vorfeld abfragte.

Die Community unterstützt(e) beim Bau und anfallenden Arbeiten und leistet eine jährliche Zahlung. Dafür hat sie ein Nutzungsrecht auf die entstehenden Ferienwohnungen. Durch die gemeinsame Arbeit ist die Identifikation mit dem Ort sehr groß.

Auch Nachbar*innen werden einbezogen, u.a. auch im Rahmen eines Backvereins, der Neu-Bewohner*innen und Alteingesessene der Region miteinander verknüpft.

Workshopleitung: Jonathan Imme

Die Ergebnisse

Mission

1. Wir erproben neue und verlorengegangene Modelle der Kreislaufwirtschaft für die Transformation zu einem nachhaltigeren Wirtschaften.

2. Wir verbinden traditionelle und neue (digitale) Formen des Arbeitens für eine starke lokale Wertschöpfung mit hohen ökologischen Standards.

3. Wir erschaffen neue soziale und physische Räume und beleben damit unsere ländliche Region.

4. Wir gestalten eine zukunftsfähige Dorfgesellschaft für ein sinnstiftendes und fürsorgliches Zusammenleben.

Werte

Wir wollen mit unserem Tun Impulse für neue Entwicklungen in der Region setzen. Als Experimentierort testen wir uns voran, stoßen neue Handlungsweisen an und wollen damit zum Nachdenken und Nachmachen inspirieren.

Nebenwert: weitblickend

Wir wissen nicht, wie die Zukunft aussehen wird. Um trotzdem langfristig nachhaltig wirken zu können, nehmen wir stets auch künftige Anforderungen in den Blick.

Unser Handeln ist durch den Wunsch geleitet, Neues zu ermöglichen und entstehen zu lassen. Motivierten Menschen geben wir den Raum, ihre Ideen im Sinne der Vision kreativ und verantwortungsvoll umzusetzen.

Nebenwert: verantwortungsbewusst

Das Verantwortungsbewusstsein aller Mitwirkenden bildet das Fundament einer vertrauensvollen Zusammenarbeit zum wirkvollen, gemeinsamen Ausfüllen der Räume.

Nebenwert: offenporig

Die Ideen und Tatkraft anderer Menschen sind wesentlich für das Umsetzen der Vision sind. Dafür laden wir Menschen ein, sich aktiv zu beteiligen.

Nebenwert: vertrauensvoll

Unterstützenden begegnen wir mit Wohlwollen und Vertrauen, Herausforderungen und Hürden mit Zuversicht und Pragmatismus.

GB ist mit seiner Geschichte über viele Generationen in der Region verwurzelt. GB verfügt damit über ein Wurzelwerk, das ein Fundament für das Leben und Schaffen vieler kommender Generationen bildet.

Nebenwert: leidenschaftlich

Mit Begeisterung und vollem Einsatz verfolgen wir unsere Vision. Wir finden Freude und Erfüllung in unserem Tun.

Nebenwert: unternehmerisch

Im Sinne der Nachhaltigkeit muss sich unser Projekt finanziell tragen.

Nebenwert: zuversichtlich

Wir glauben fest an das Gelingen unserer Vision, auch wenn uns die Herausforderungen der Zukunft noch unbekannt sind.

Ärmel hochkrempeln, nicht allzu lange nachdenken, freudig loslegen und sich die Hände schmutzig machen. Anpacken bedeutet auch, sich gemeinsam "voranzutasten" und Fehler als willkommene Lernquelle zu sehen.

Nebenwert: fürsorglich

Ein fürsorgliches Miteinander bedeutet für uns ein umspannendes Netz. Wir betrachten die Bedürfnisse der (Hof-)Menschen als gleichwertig und bemühen uns, sie miteinander in Einklang zu bringen.

Nebenwert: familiär

GB ermöglicht persönliche, wohlwollende und inspirierende Bindungen.

Architektur Leitplanken

Dorf Gut Boltenhof versteht sich als Modellprojekt und Experiementierort für ein zeitgemäßes Verständnis von Baukultur als soziale, ökologische und ästhetische Praxis. Grundlage dieser Baukultur ist die ökologische, soziale und ökonomische Nachhaltigkeit, welche ein zukunftsfähiges Zusammenleben in der gebauten Umgebung hin ermöglicht.

Die Architekturplanung erfolgt ab sofort entlang der entwickelten Leitplanken. Sie sollen sicher stellen, dass das Projekt seinen Ansprüchen gerecht wird.

Erkenntnisse & Bedürfnisse

- Es gibt trotz der heterogenen Zusammensetzung der Boltenhof-Gemeinschaft - repräsentiert durch die Teilnehmenden im Workshop - ähnliche Zukunftsbilder von einem wünschenswerten Leben & Miteinanderauf dem Boltenhof

- Es gibt in der Gruppe Energie zur Mitgestaltung des Hoflebens - in fast allen diskutierten Themenfeldern gab es bereits Ideen für konkrete Aktivitäten bzw. ein artikuliertes Interesse an der Mitarbeit

- Die Teilnehmenden des Workshops möchten gerne themenübergreifend "auf dem Laufenden" bleiben bzgl. Aktivitäten und Entwicklungen auf dem Boltenhof (und nicht nur für das Thema, für das sie sich individuell am meisten interessieren)

- Aus der Gruppe heraus kam die Idee für eine niedrigschwellige digitale Chat-Gruppe

- Die Teilnehmenden haben stark unterschiedliche Möglichkeiten und Interessen, sich zeitlich / inhaltlich einzubringen

Themen, die großen Einfluss auf die Bereitschaft zum Engagement im Projekt haben:

- Was heißt genau "Mitmachen"?

- Wie kann die Boltenhof-Gemeinschaft perspektivisch auch ohne die ständige Involvierung von den Besitzern/Betreibern Jan-Uwe und Andrea das Hofleben mit gestalten?

- Wie kann dazu ein passender (rechtlicher) Rahmen für die Hofgemeinschaft aussehen?

- Wie können gemeinsame Teilhabe- und Finanzierungsstrukturen für die künftigen Entwicklungsprojekte auf dem Boltenhof aussehen?

Folgerungen & nächste Schritte

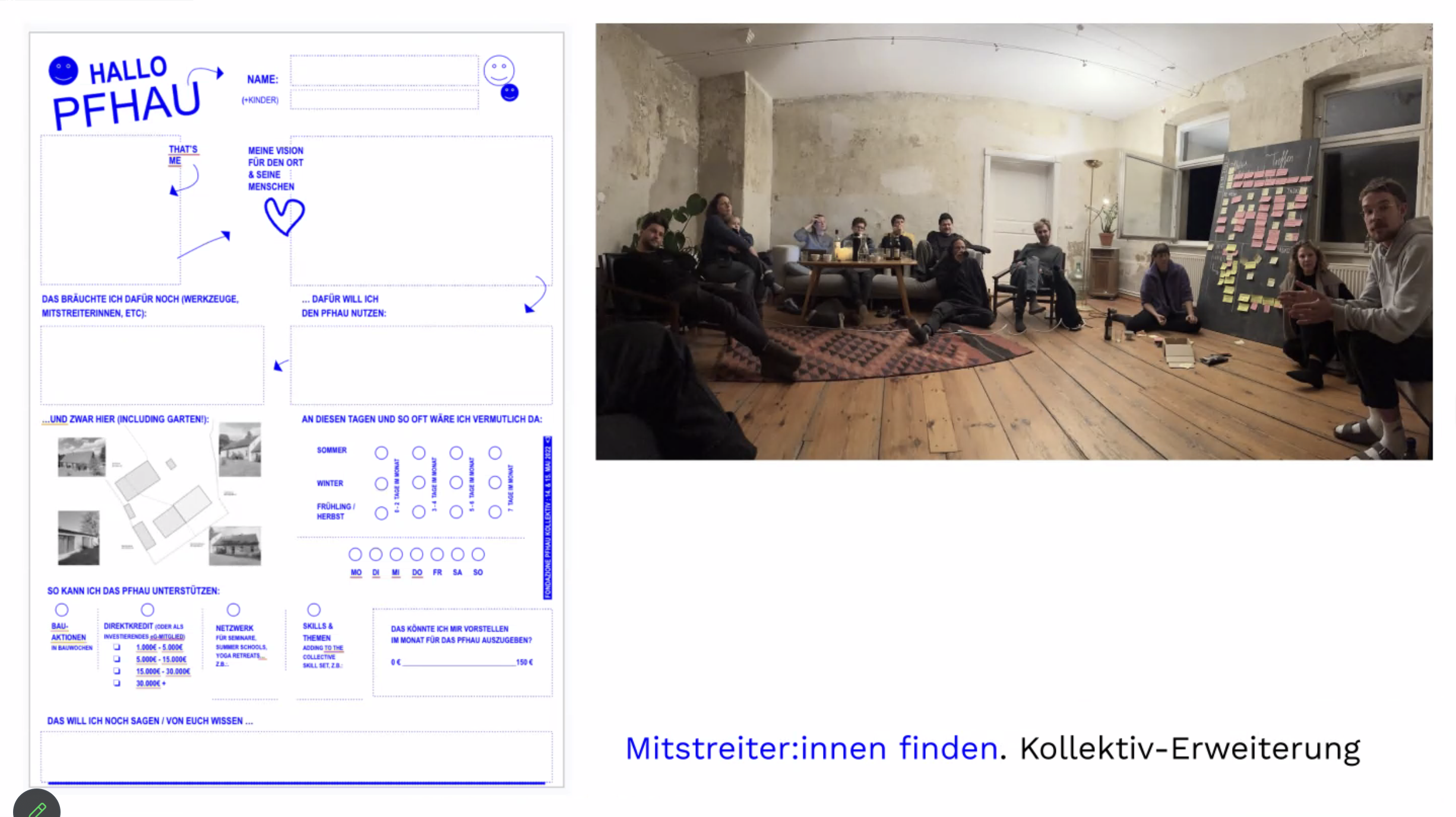

Leona Lynen hat mit ihrem Beispiel PFHAU viel Inspiration für die Entwicklung der Teilhabe des Dorf Gut Boltenhof geliefert.

- Onboarding: Das individuelle Interesse / Engagement für ein Projekt (beim Boltenhof für den Verein) kann durch einen entsprechend gestalteten "Steckbrief" für den Prozess und die Gemeinschaft sinnvoll reflektiert / gesammelt / dokumentiert werden.

- Stufenweise Einbindung: Es können verschiedene Mitmach-Zirkel für ein Projekt gestaltet werden, die jeweils einen unterschiedlichen Grad an Involvierung und damit ein auch verschiedene Anforderungen und Möglichkeiten mit sich bringen. Beim PFHAU Projekt sind es 3 Zirkel mit jeweils 8 (Kerngruppe) ca. 30 ("Kollektiv") und ca. 100 Personen ("PFHAU Baut").

- Tools für die Zusammenarbeit: Der innerste Arbeitskreis organisiert sich professionell über das digitale Tool Slack, der zweite Zirkel über eine Signal-Gruppe mit hoher Partizipation, der dritte Kreis eher als Sende-Medium, ebenfalls via Signal. >> Der Hintergrund zur Wahl eines Messenger-Kanals wie Signal: "Die Kollaboration soll sich nicht zu sehr nach Arbeit anfühlen, sondern nach Freizeit - die Freude am Mitmachen soll im Vordergrund stehen" >> Gewisse Grundregeln in der Gruppen-Kommunikation sollten aufgestellt werden, so dass Off-Topic-Postings wie "suche neue Wohnung in Berlin für Brudi" vermieden werden

- Integration ins Umfeld: Die Initiierung einer Backgruppe (aus dem Kollektiv), die nun regelmäßig mit der lokalen Dorfgemeinschaft Brot backt, hat eine einfache, aber effektive Brücke zwischen dem PFHAU-Projekt und der lokalen Community vor Ort geschlagen. Davon inspiriert: Welche Angebote & gemeinschaftlichen Aktivitäten könnte ein Boltenhof mit den umliegenden Dörfern initiieren?

- Um zu lange Abstimmungsschleifen zu vermeiden gilt dort erst mal die Grundmaxime "Wer macht, hat recht"

- Möglicher Transfer: Analog zum PFHAU Modell könnten perspektivisch die im Boltenhof-Verein aktiven Menschen von außerhalb gesonderte und auch klar vereinbarte Nutzungsmöglichkeiten zum Übernachten auf dem Boltenhof haben (bisher fehlen nämlich günstige Übernachtungsmöglichkeiten abseits des Gastgewerbes und den dauerhaften Wohn-Nutzungen)

- Einbindung und Ausstieg strukturell regeln: Die Genossenschaft als Container schafft für die PFHAU-Kerngruppe einerseits eine Verbindlichkeit und gleichzeitig einen Rahmen, damit bestehende Mitglieder das Projekt eines Tages auch wieder möglichst schmerzfrei für alle verlassen können. Auch bei einem Boltenhof-Verein sollte klar geregelt sein, wie Menschen dort Verantwortung übernehmen, aber auch wieder geordnet und komplikationsfrei abgeben können.

Bildungsangebote für Kinder wie auf dem Gut Ziegenberg

Foto: Jana Dünnhaupt

Konzerte wie im Musikbahnhof Annahütte

Foto: Pablo Hassmann

Veranstaltungen zu Denkmalschutz und Baukultur wie in der Scheune des Hof Prädikow

Foto: Anke Schüttler

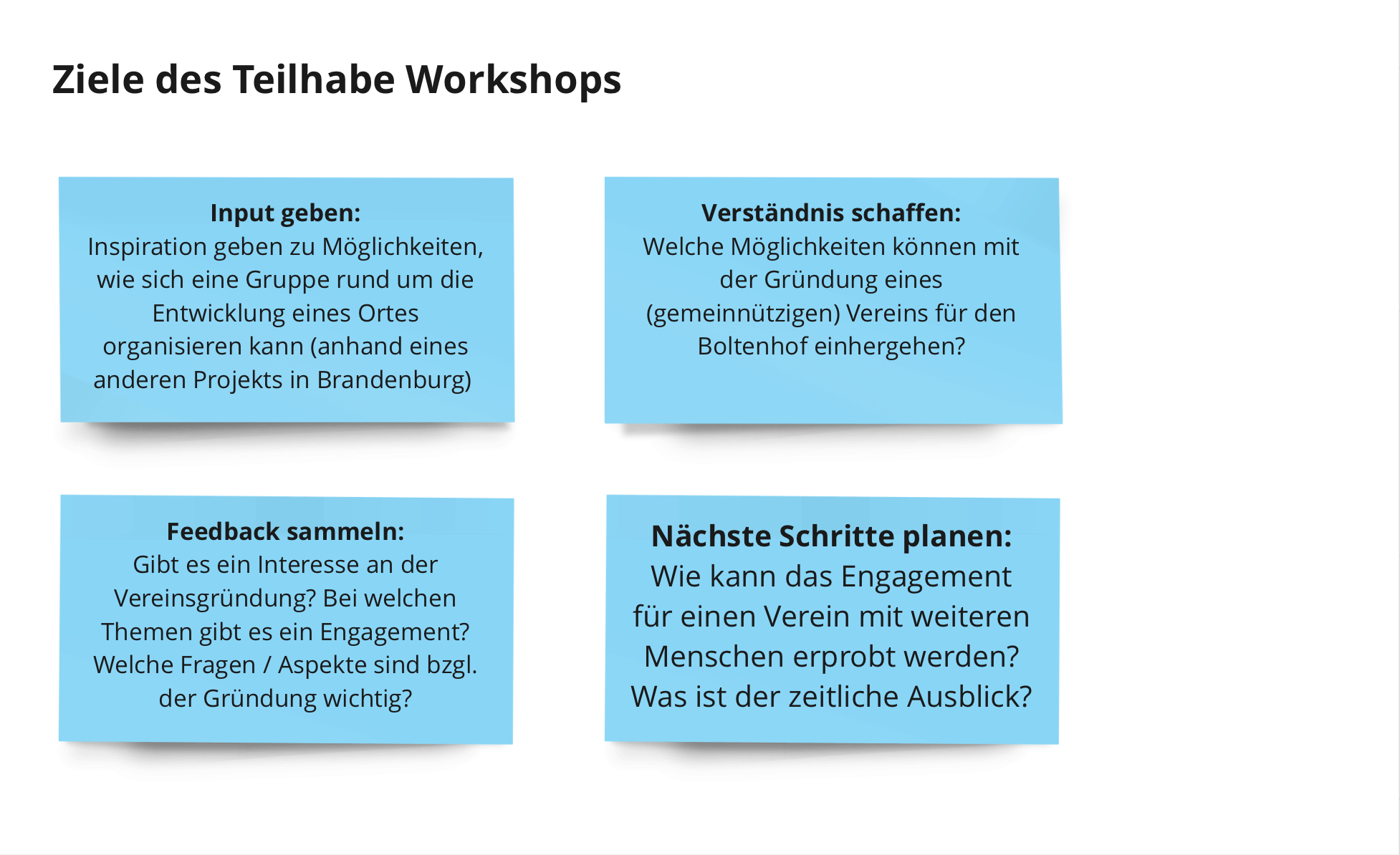

Ausgangssituation:

Es gibt eine wachsende Anzahl an Menschen, die sich dem Boltenhof verbunden fühlen und ein Interesse daran haben, den Hof mit Ideen und Aktivitäten gemeinwohlorientiert mitzugestalten. Dafür fehlt bisher allerdings ein rechtlicher, organisatorischer und finanzieller Rahmen.

Der Ansatz:

Gründung eines gemeinnützigen Vereins als eine erste Struktur zur Teilhabe

Der Verein kann Folgendes ermöglichen:

- Interessierte und engagierte Menschen können in einem gemeinsam definierten Rahmen unabhängig(er) von den Hof-Besitzern Aktivitäten planen und durchführen.

- Gerade die präsentesten Themen aus dem Stakeholder-Workshop (Kultur- & Bildungsangebote) sind besonders geeignete Aktivitätsfelder für einen gemeinnützigen Verein.

- Ein gemeinnütziger Verein kann sich um Fördermittel bemühen, Spenden einwerben und einen klaren finanziellen Möglichkeitsrahmen bieten.

- Es gibt eine konkrete umfangreiche Förderung in Brandenburg, auf die sich ein Boltenhof Verein in Gründung schon Anfang 2024 bewerben kann. Mit diesen Mitteln kann der Vereinsaufbau einerseits professionell begleitet werden, andererseits könnten bereits in 2024 ein Modellprojekt initiiert und konkrete Aktivitäten umgesetzt werden.

- Der Verein kann perspektivisch einzelne (noch neu zu entwickelnde) Räume auf dem Boltenhof regelmäßig oder dauerhaft bespielen und nutzen. Dafür muss ein rechtlicher Rahmen geschaffen werden.

- Satzungsziele des Vereins könnten Kultur, Bildung und Denkmalschutz sein.

- Die Teilnehmer:innen am Workshop stehen einer Vereinsgründung offen und positiv gegenüber.

- Der Verein sollte klar abgetrennt vom Gastbetrieb des Boltenhof sein und funktionieren.

- Manche Teilnehmer:innen sind bereits als Mitglieder engagiert in anderen (regionalen) Vereinen und bringen Vorerfahrungen in der Vereinsarbeit mit.

- Andere Teilnehmer:innen bringen Erfahrungen aus der Gründung und Führung anderer Organisationsformen mit.

- Wer sind die sieben Gründungsmitglieder?

- Wer könnte für die Rolle des Vorstands in Frage kommen?

(Jan-Uwe Riest als Hof-Eigentümer hat bereits im Workshop signalisiert, dass er sich nicht in einer Vorstandsrolle sieht, sondern hier Platz machen will für das Engagement anderer). - Was sind mögliche Anforderungen / Erwartungshaltungen an die Mitglieder:innen?

- Wie ist das Zusammenspiel zwischen den Hof-Besitzern und dem e.V. gestaltet?

- Welche Themengebiete stehen beim Verein genau im Fokus ("Kultur / Bildung / Denkmalschutz")? Kann auch die Förderung von Esskultur und die Auseinandersetzung mit Nahrungsmitteln einen Platz in einem gemeinnützigen Verein finden?

- Wie kann/soll sich der Verein kurz/mittel/langfristig finanzieren?

- Eine Signal-Gruppe schafft einen niedrigschwelligen digitalen Kollaborationskanal für Menschen, die das Hofleben auf dem Boltenhof aktiv mitgestalten wollen und sich - über den bestehenden Newsletter hinausgehend - für die Entwicklung des Boltenhofs interessieren

- Im Laufe des Dezember 2023 wird ein digitaler "Steckbrief" mit Fragen zum Interesse an der Boltenhof-Entwicklung / einer Vereinsgründung, thematischen Interessen und einbringbaren Kenntnissen & Netzwerken entwickelt. Mit diesem Steckbrief können sich alle Mitglieder:innen der Signal-Gruppe (und Menschen ohne Signal, die sich per Email gemeldet haben) untereinander vorstellen.

- Alle Menschen, die bis Ende 2023 ein konkretes Interesse an einer Vereinsgründung/involvierung gemeldet haben, werden zu einem Kick-Off-Workshop Anfang 2024 eingeladen (Datum: tbd)

- In diesem moderiertem Workshop mit vereinsrechtlicher, fachlicher Begleitung werden die offenen, skizzierten Fragen und wesentlichen weiteren Elemente einer Vereinssatzung besprochen.

- Wenn die Beteiligten an diesem Workshop zu einem Konsens zu den für die Vereinsgründung wesentlichen Aspekten kommen und die wichtigen Rollen im Verein besetzt werden können, wird die Satzung gemeinsam erarbeitet und anschließend der Gründungsprozess eingeleitet.

Förderung

Ein Projekt im Rahmen des Themenjahres »Baukultur leben – Kulturland Brandenburg 2023«

Kulturland Brandenburg 2023 wird gefördert durch das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur sowie das Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung des Landes Brandenburg.

Mit freundlicher Unterstützung der brandenburgischen Sparkassen.

Mit freundlicher Unterstützung der Investitionsbank des Landes Brandenburg.